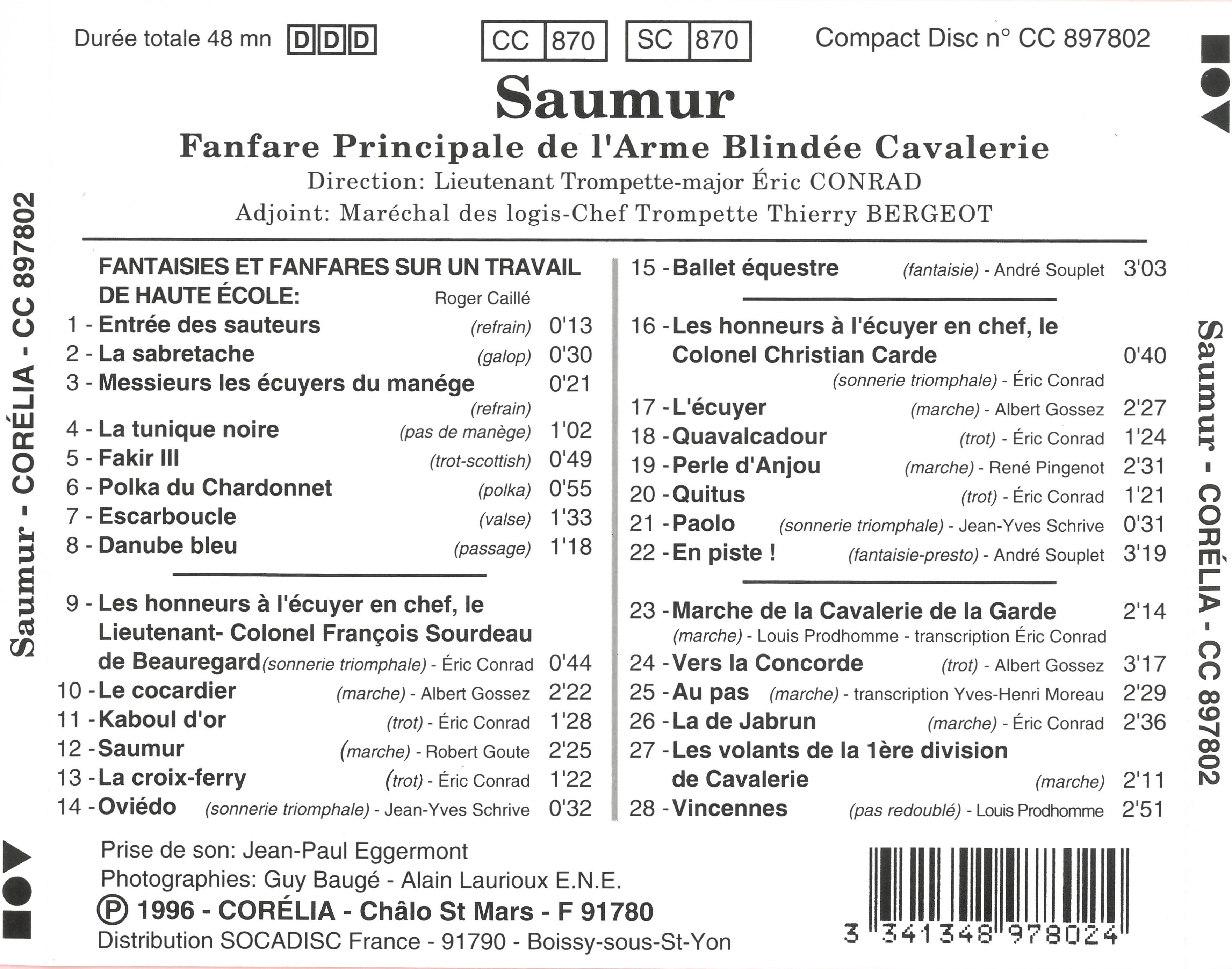

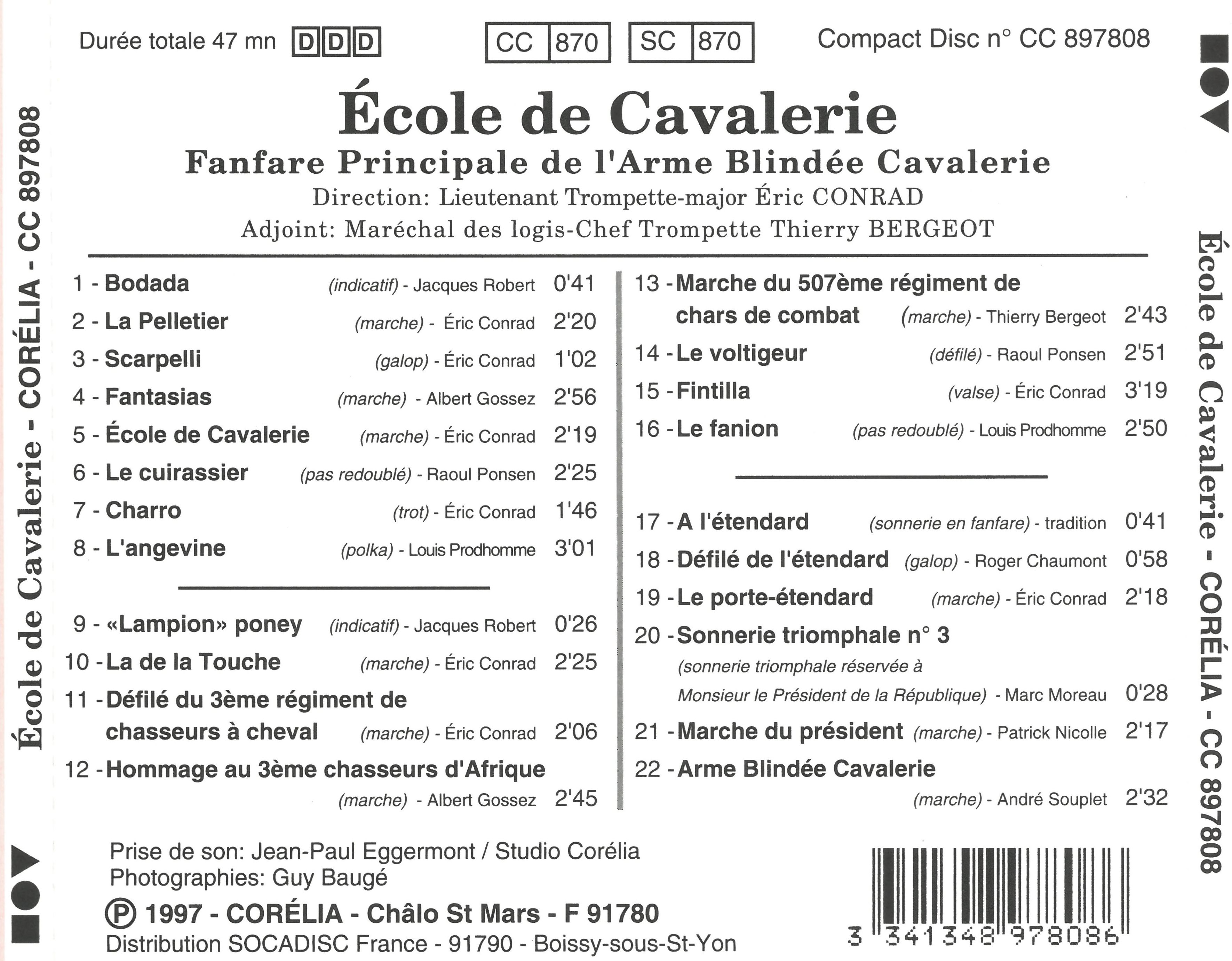

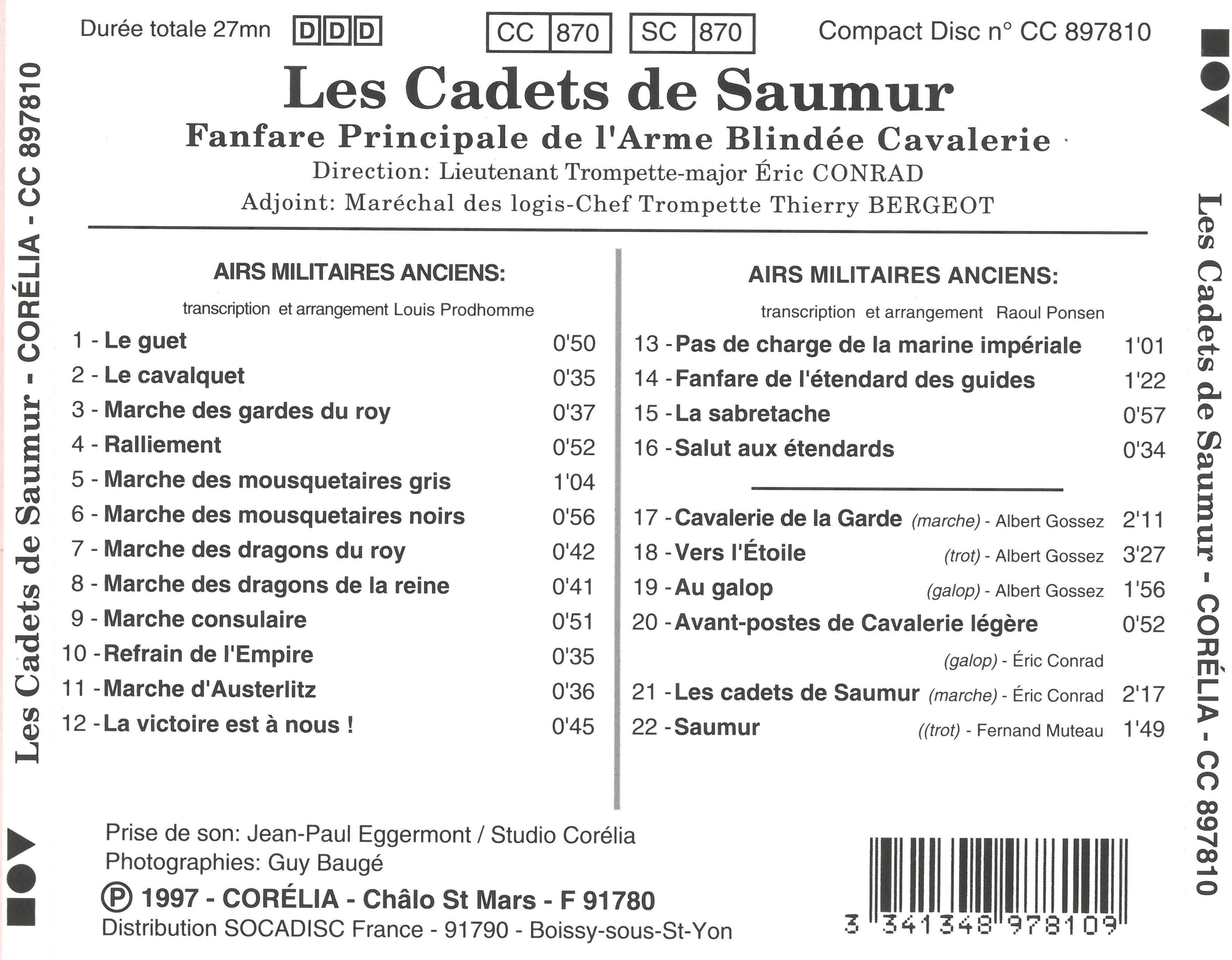

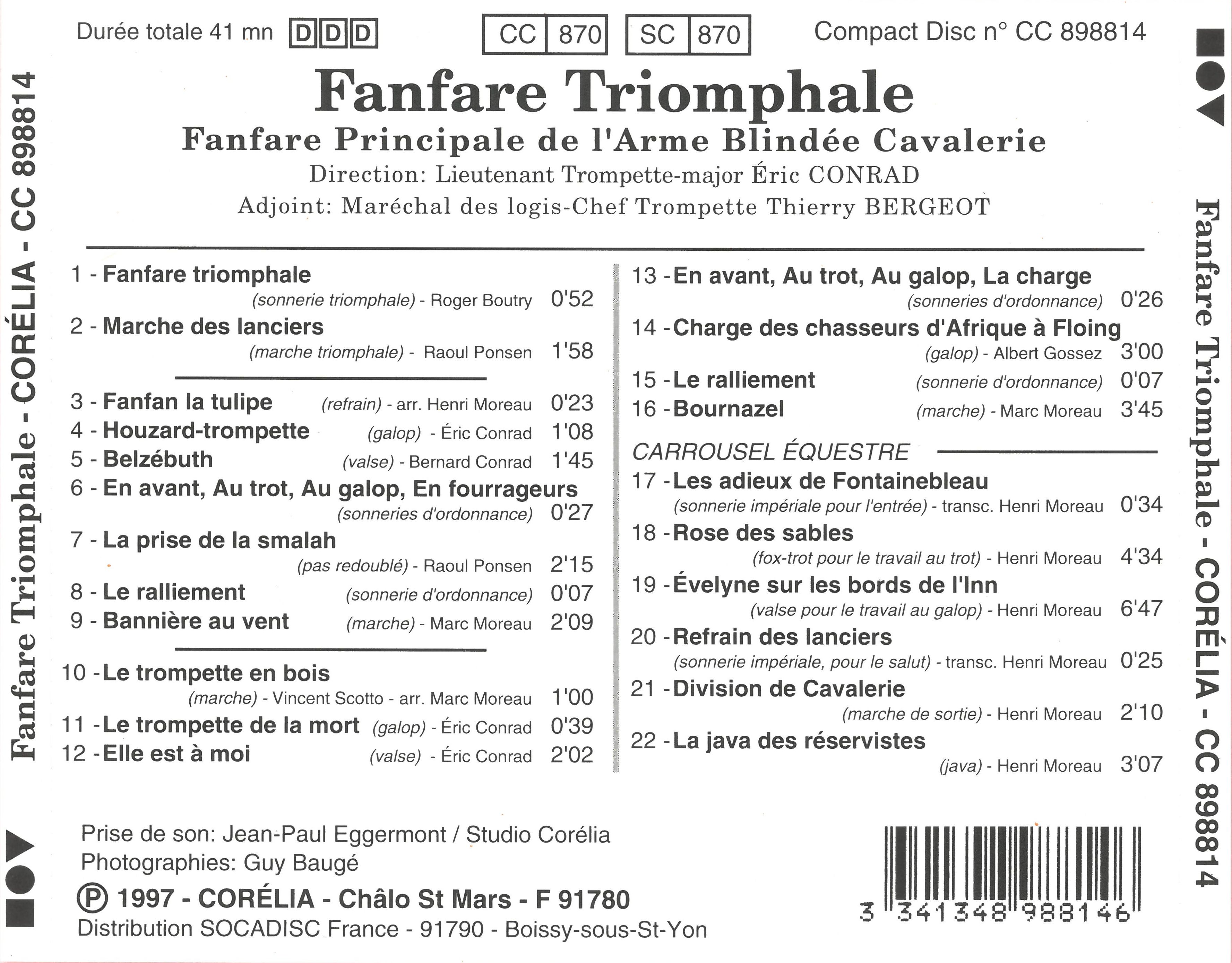

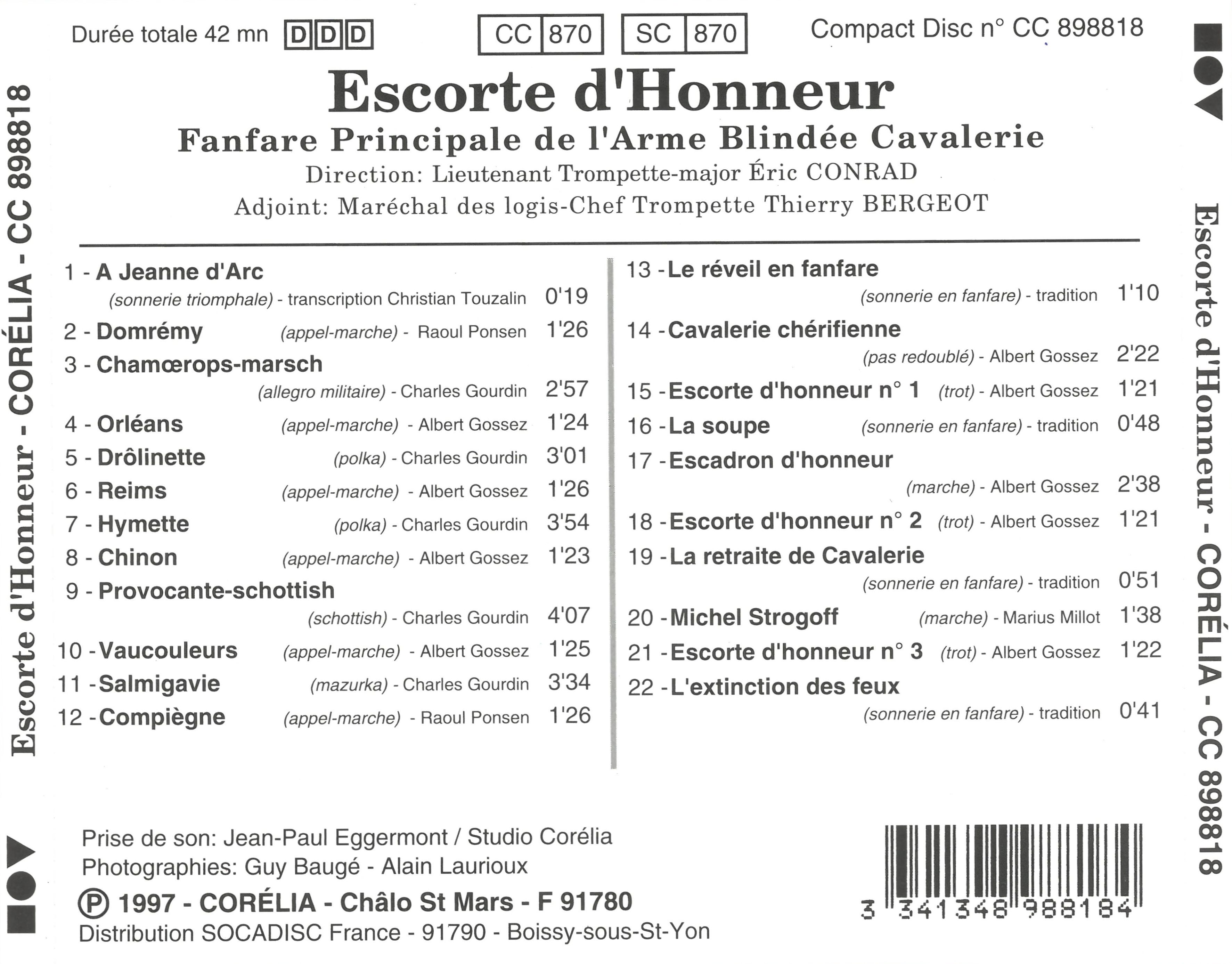

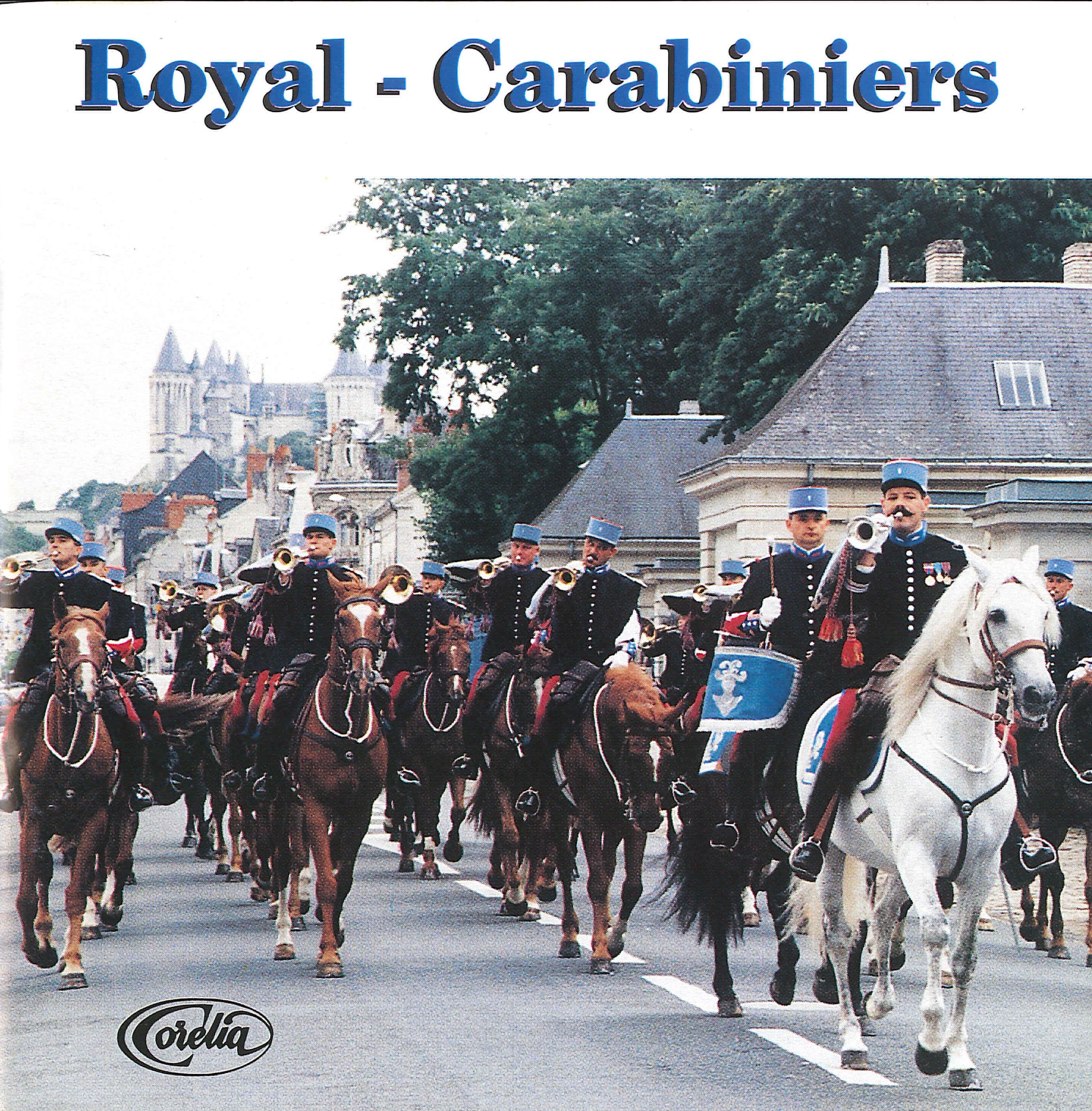

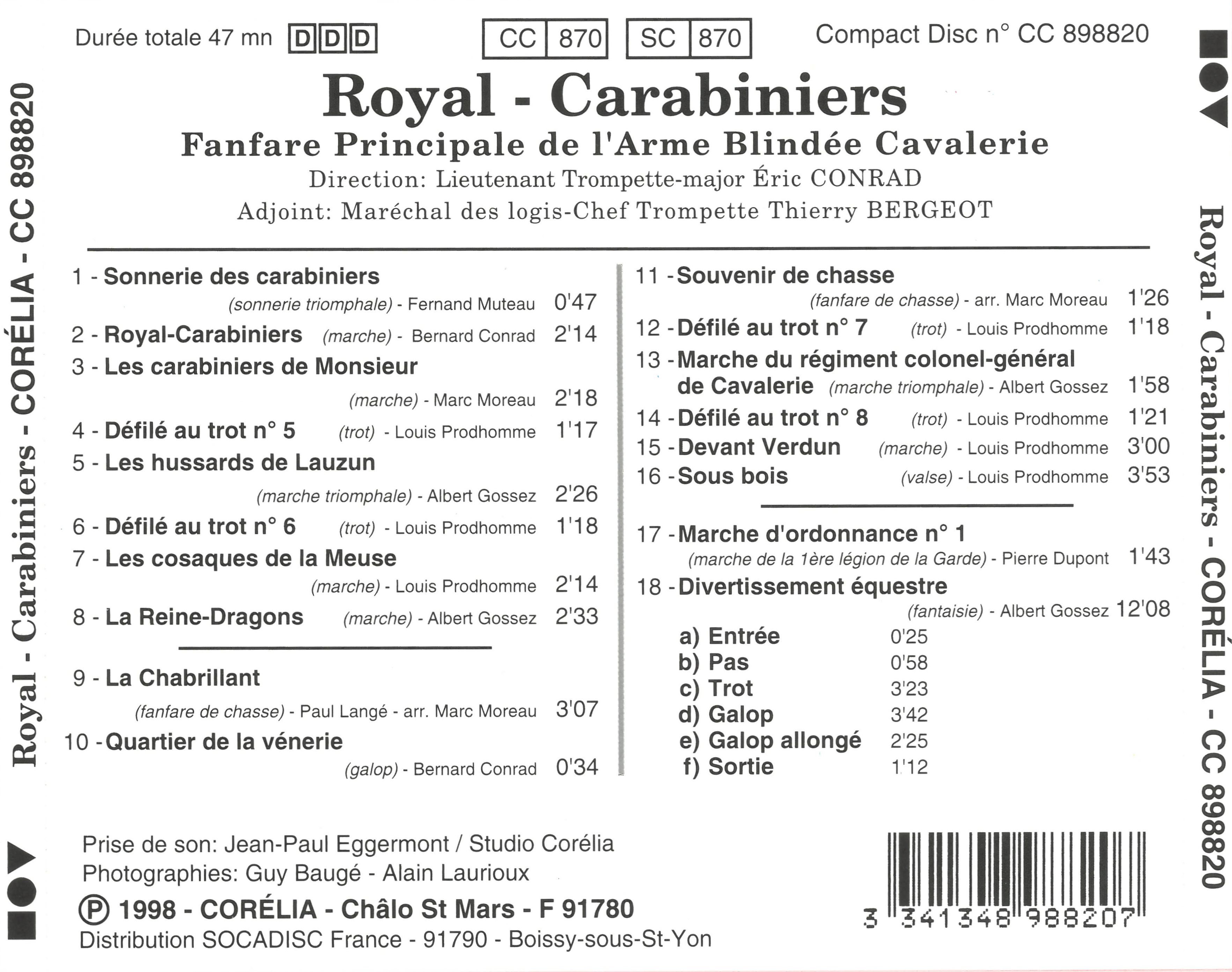

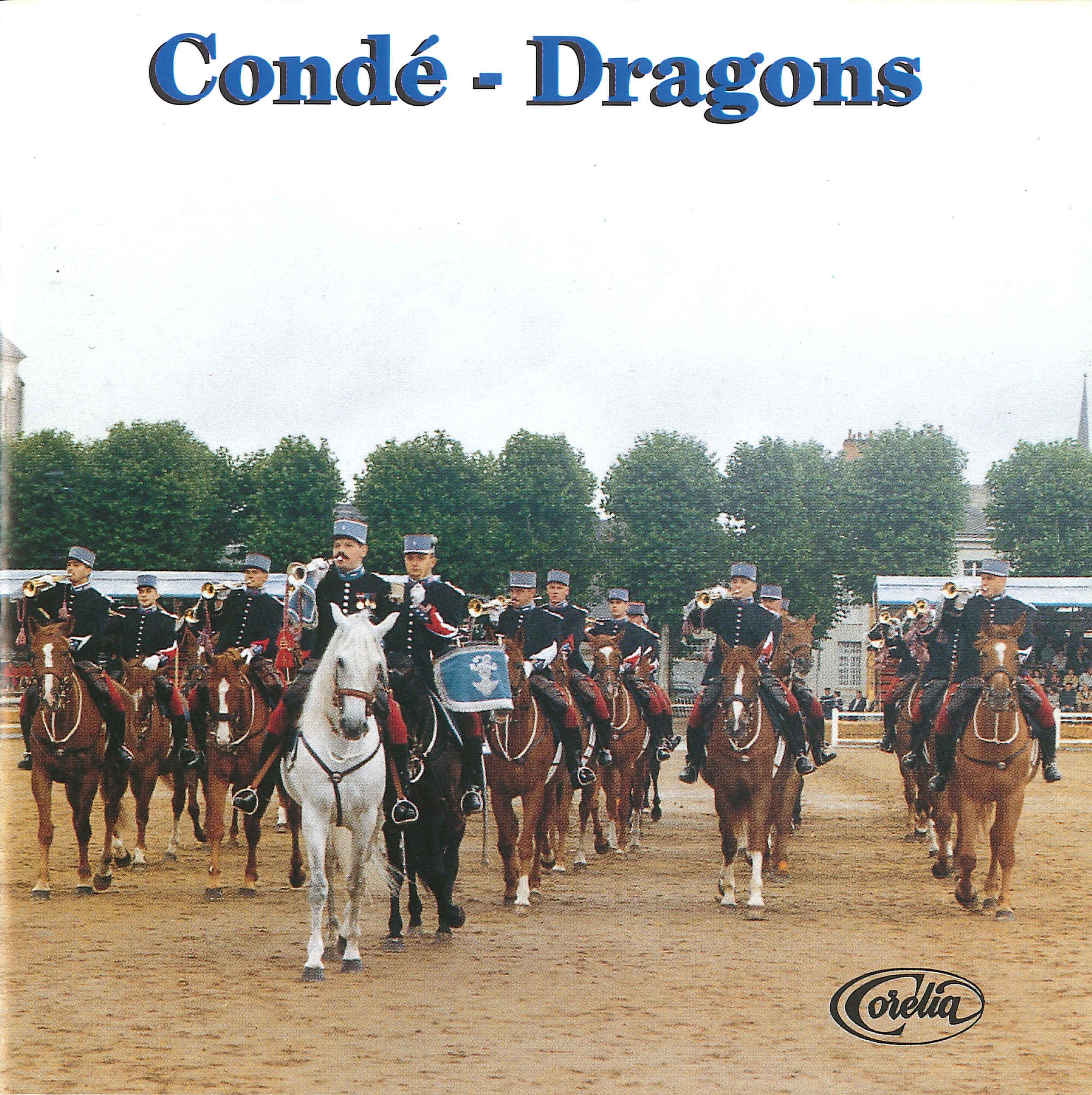

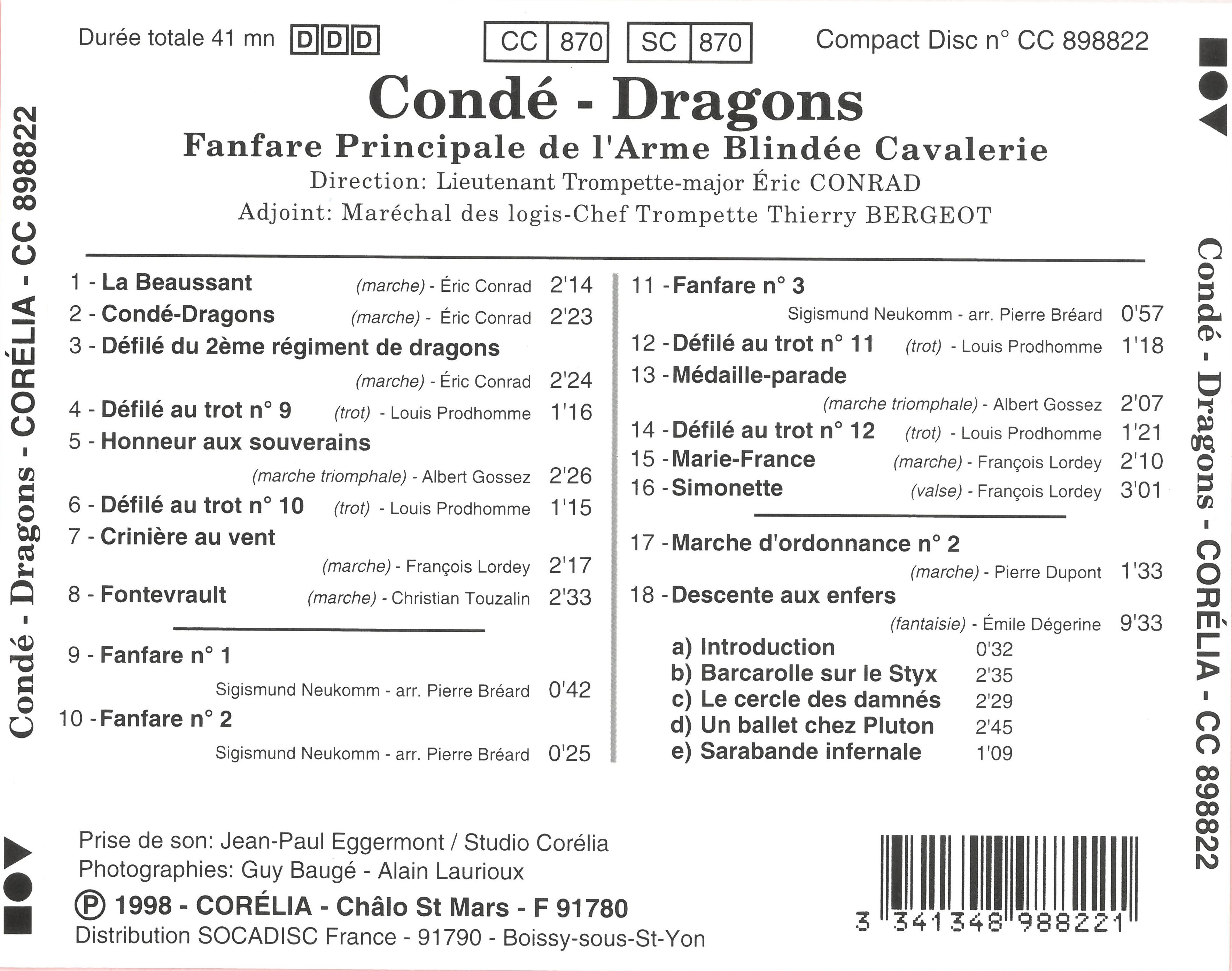

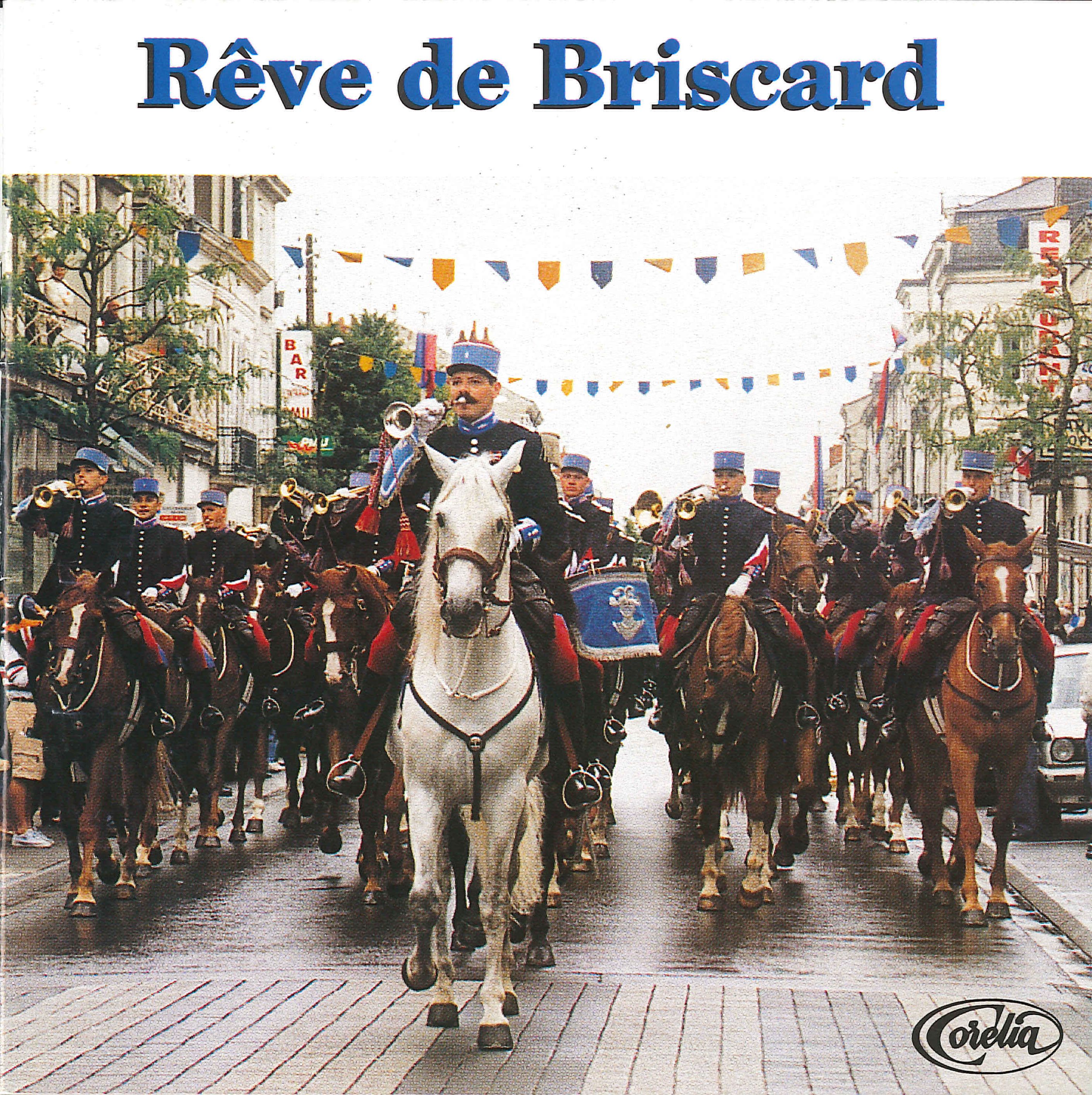

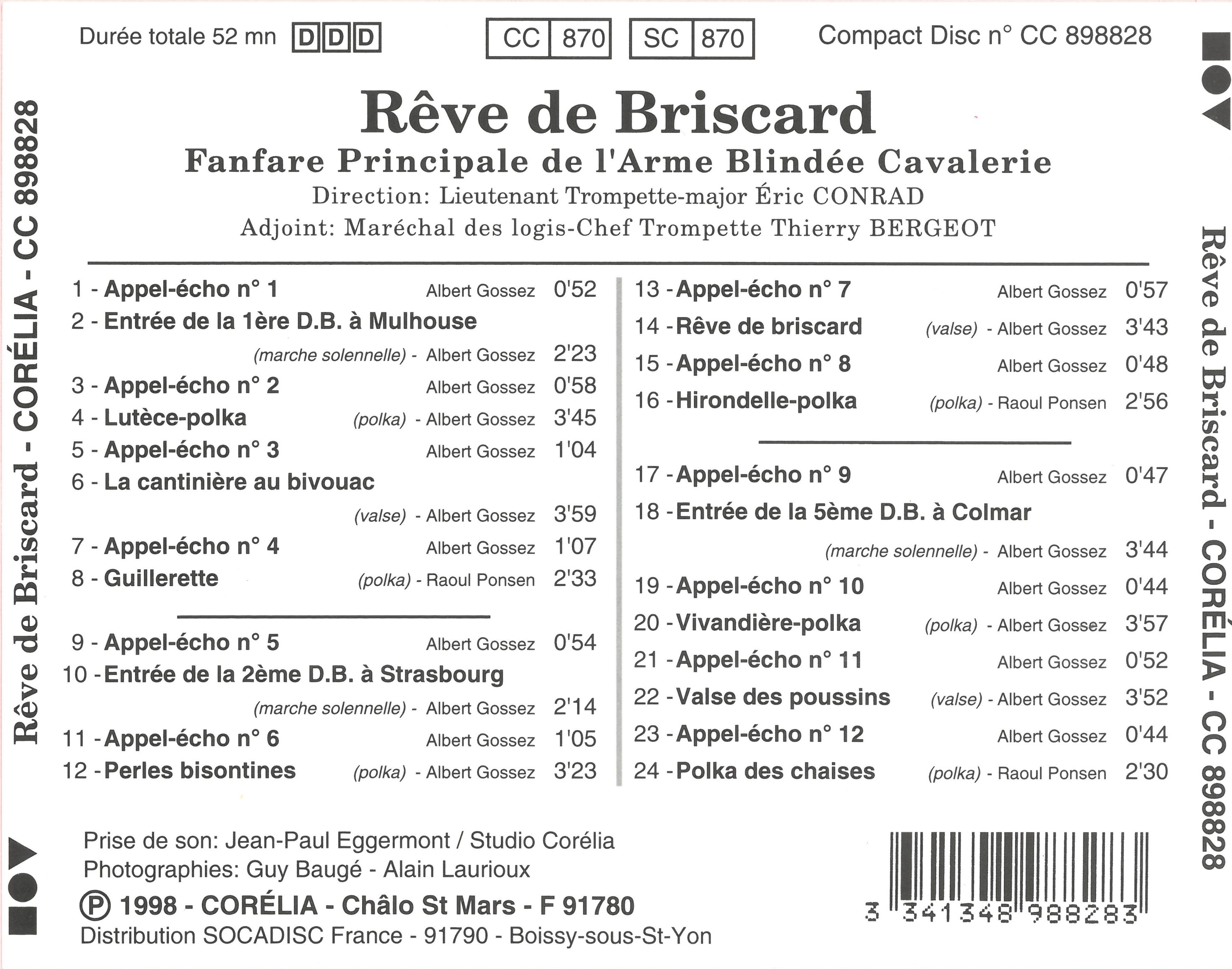

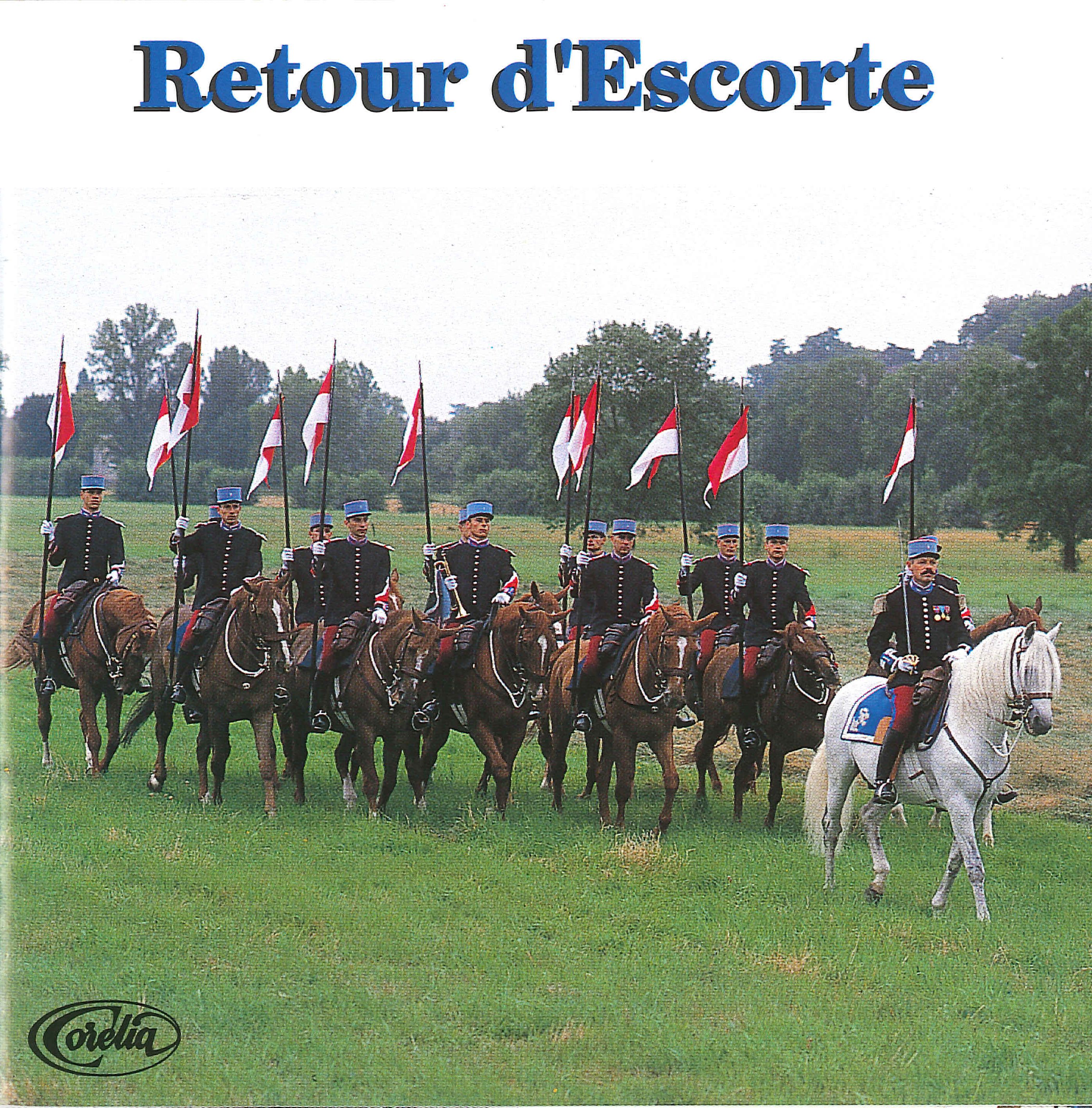

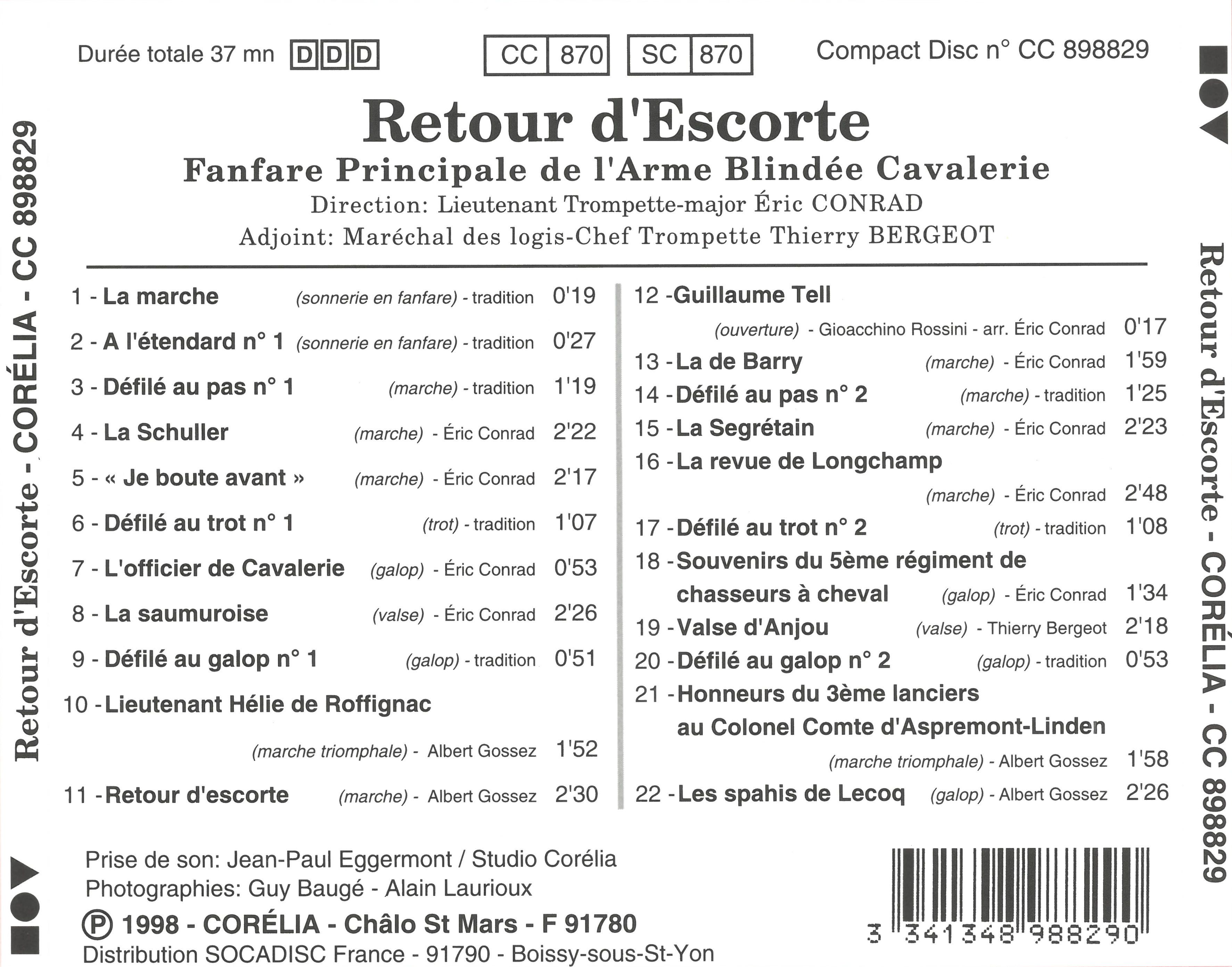

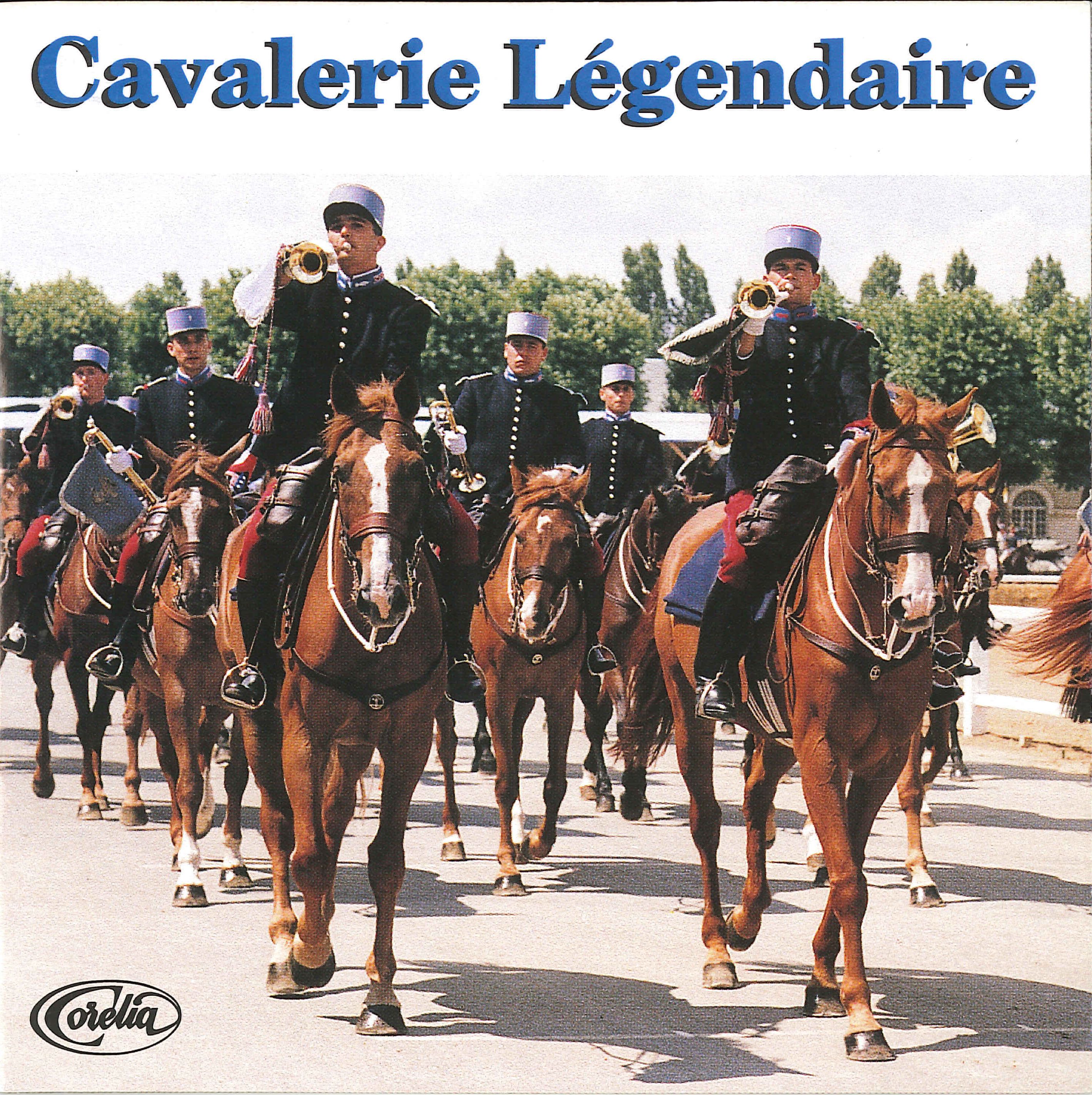

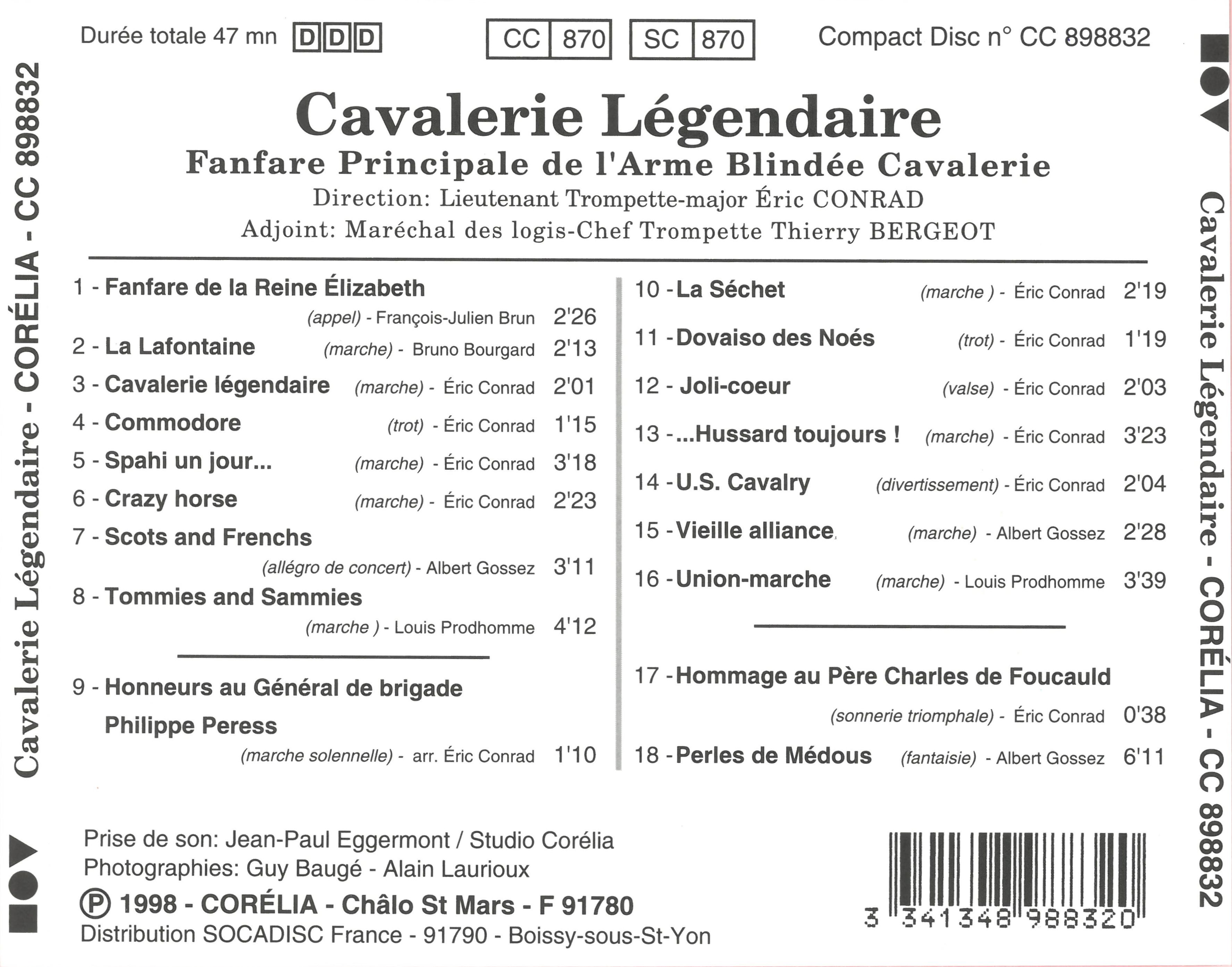

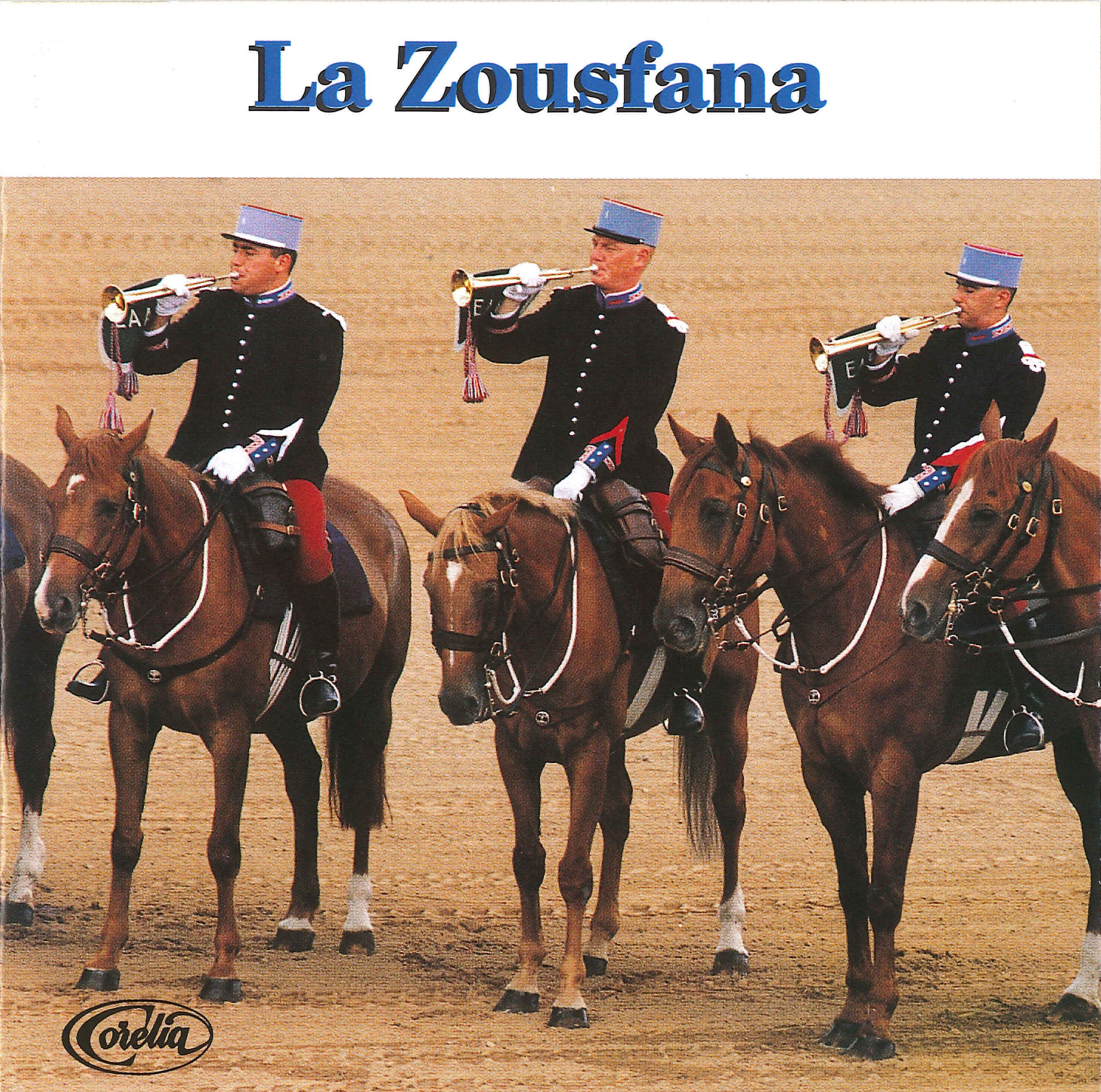

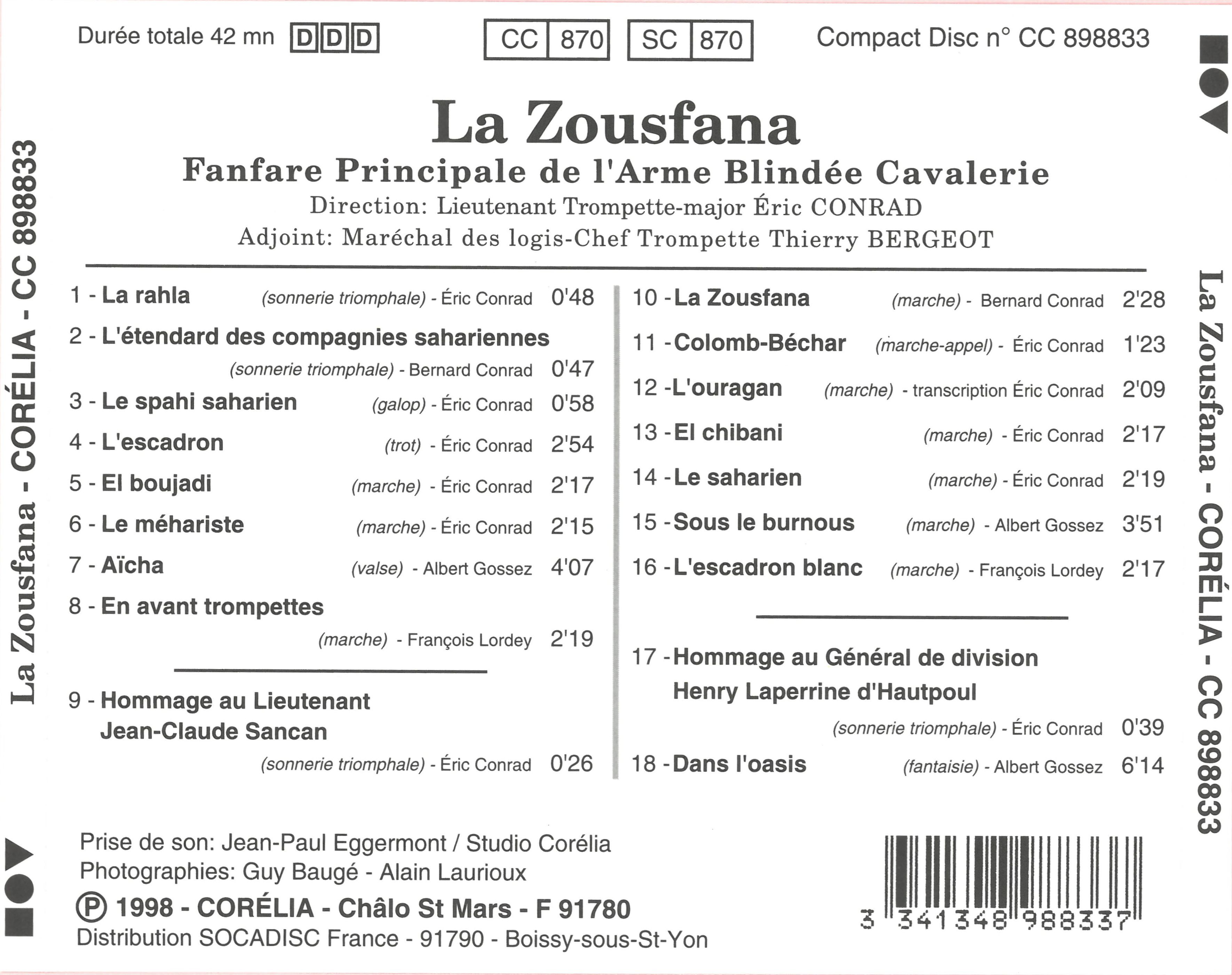

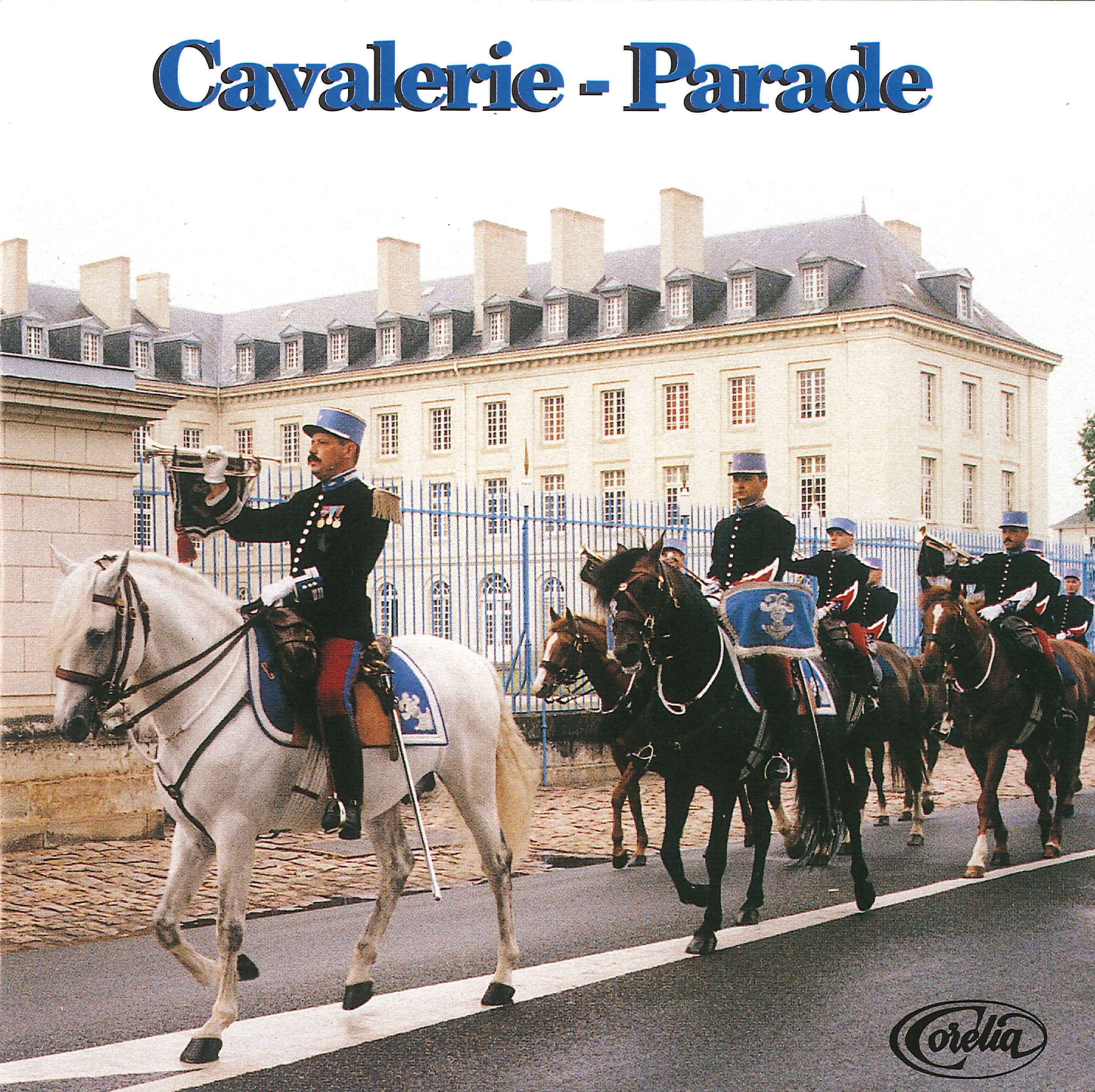

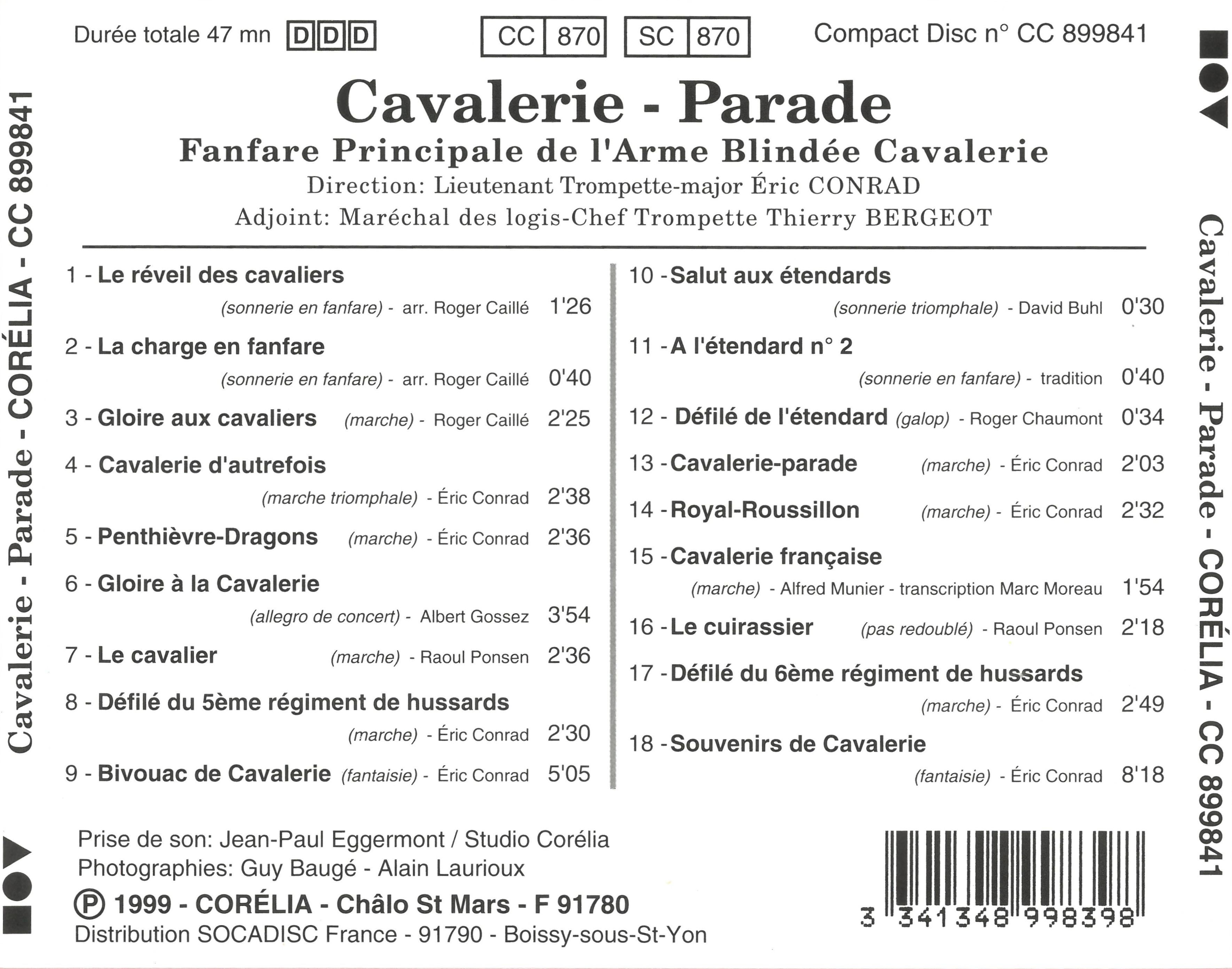

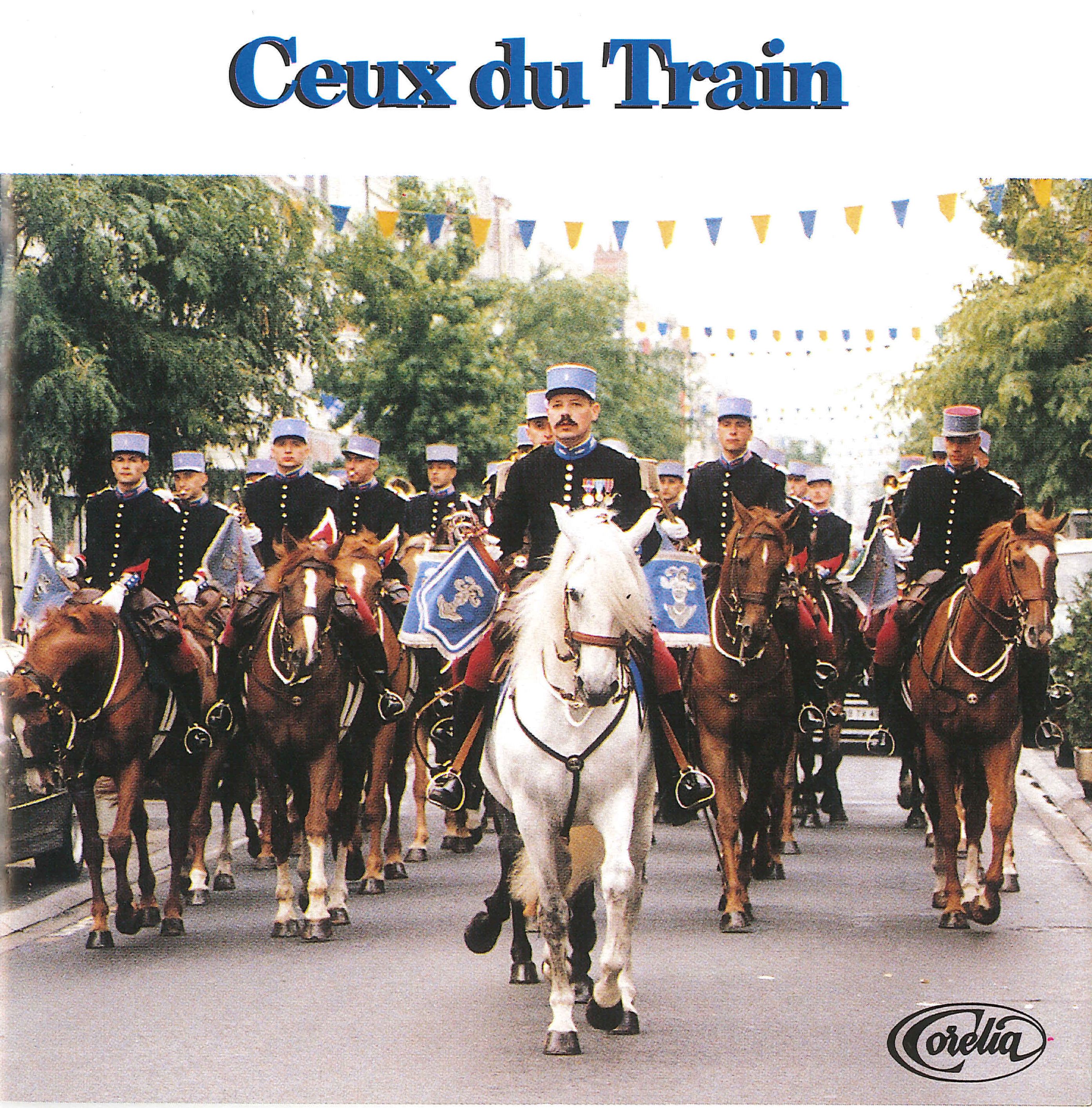

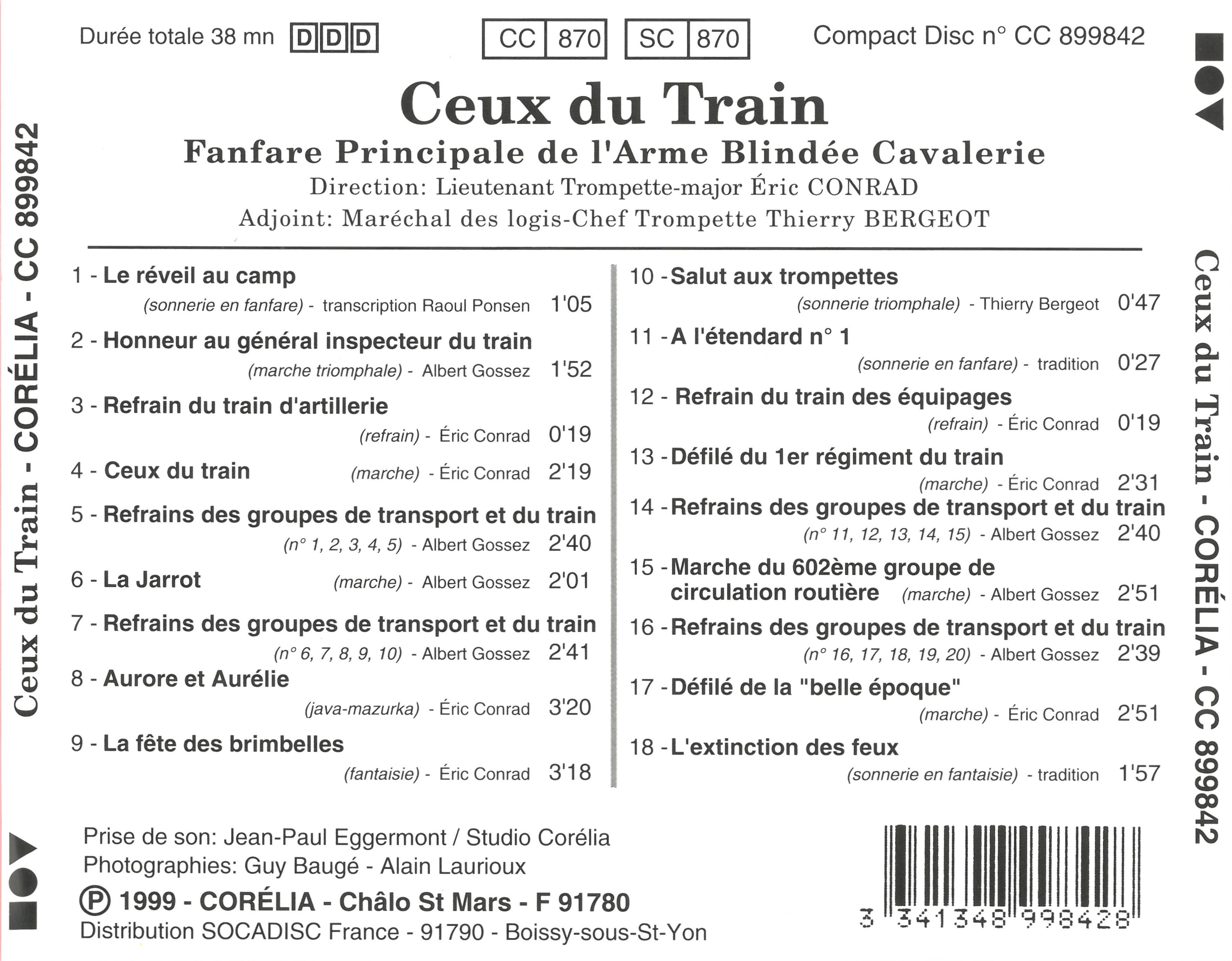

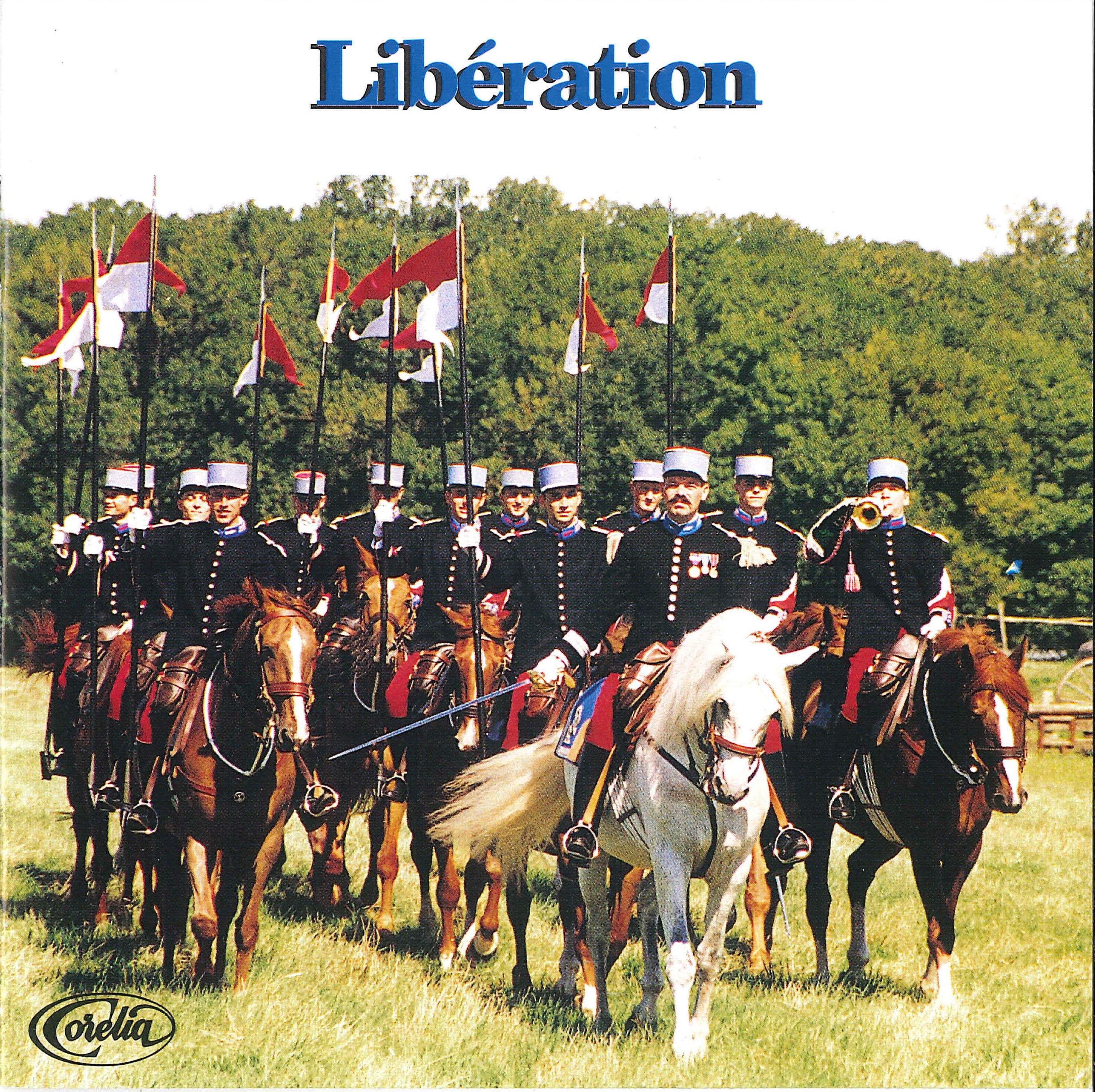

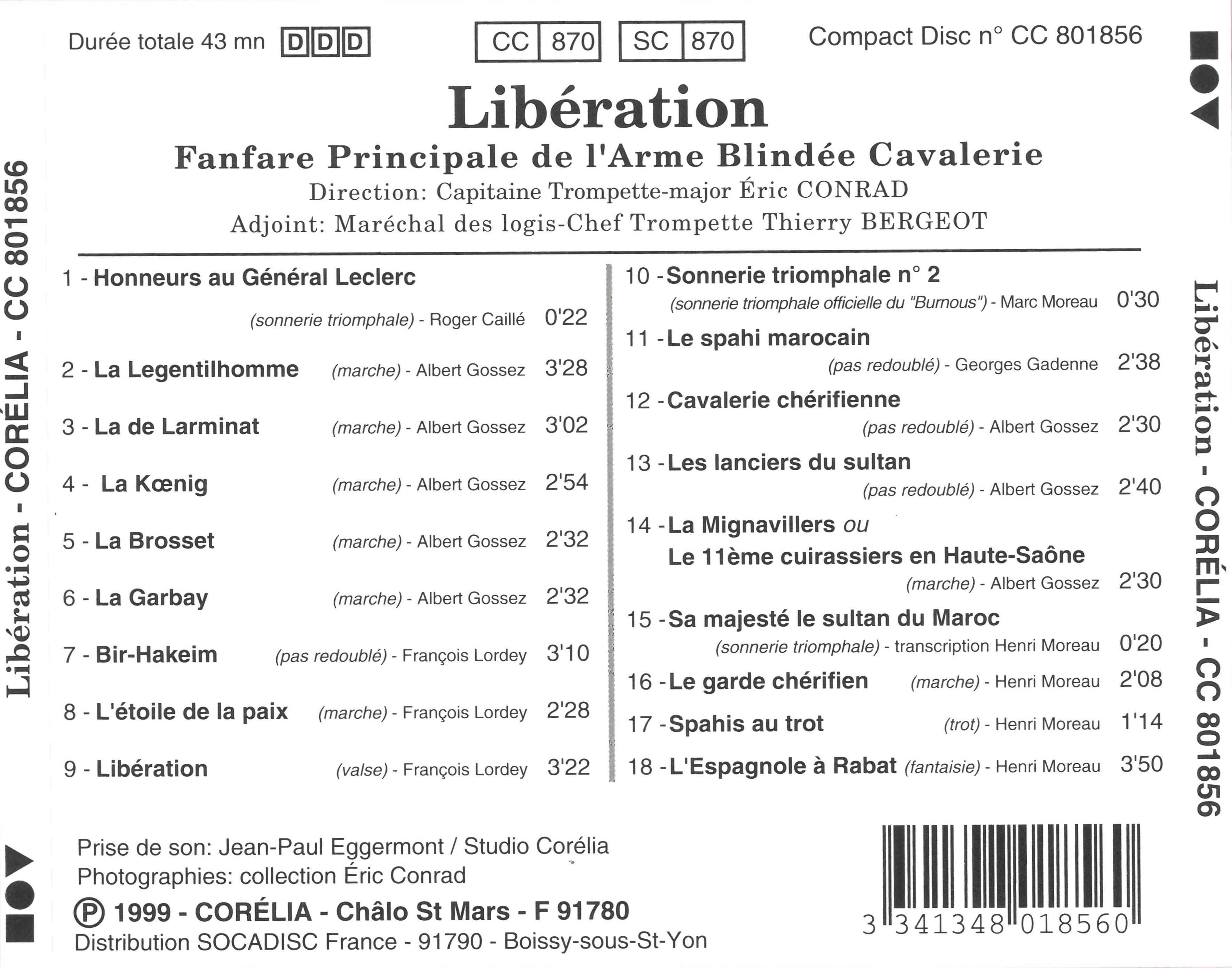

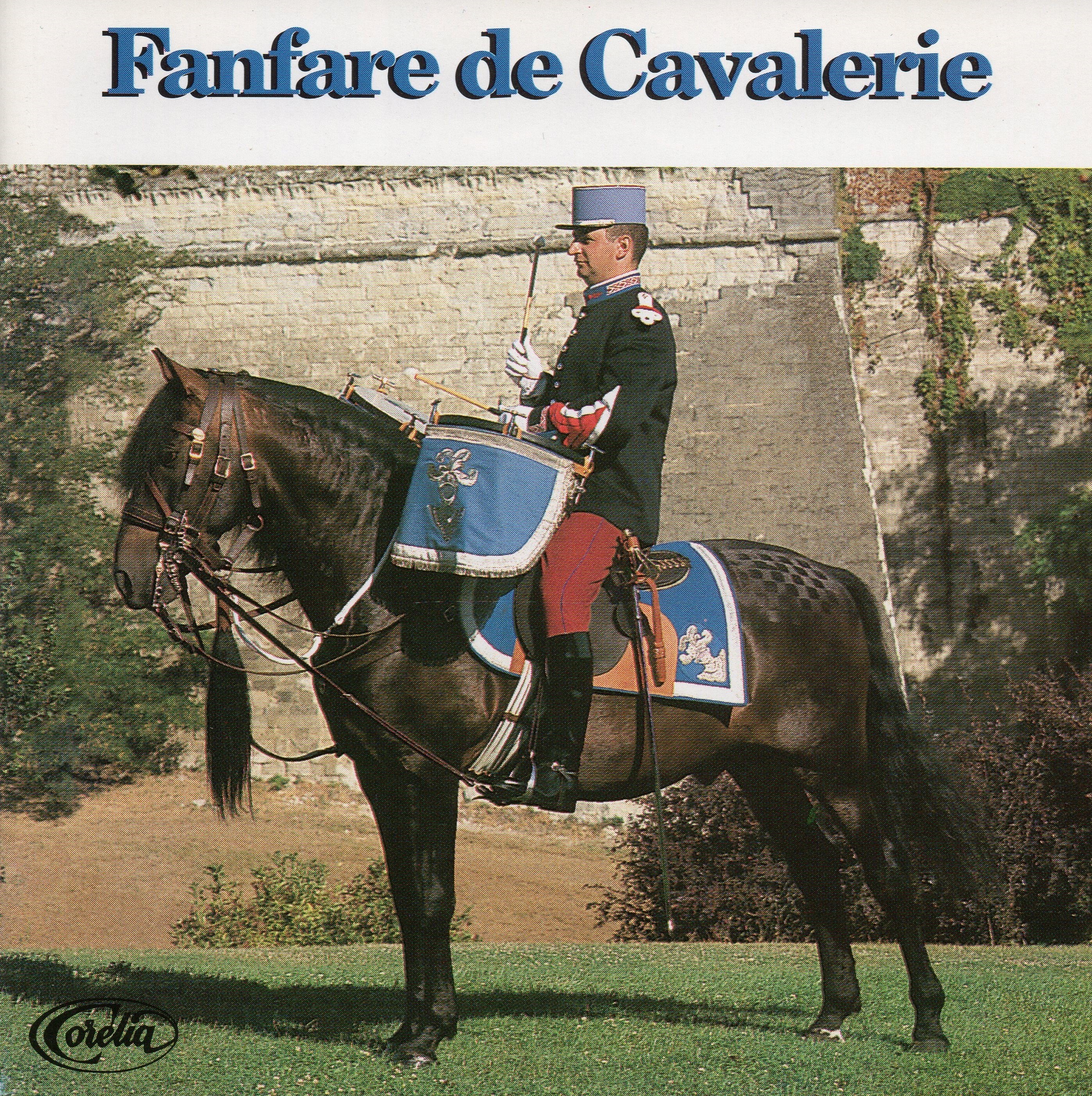

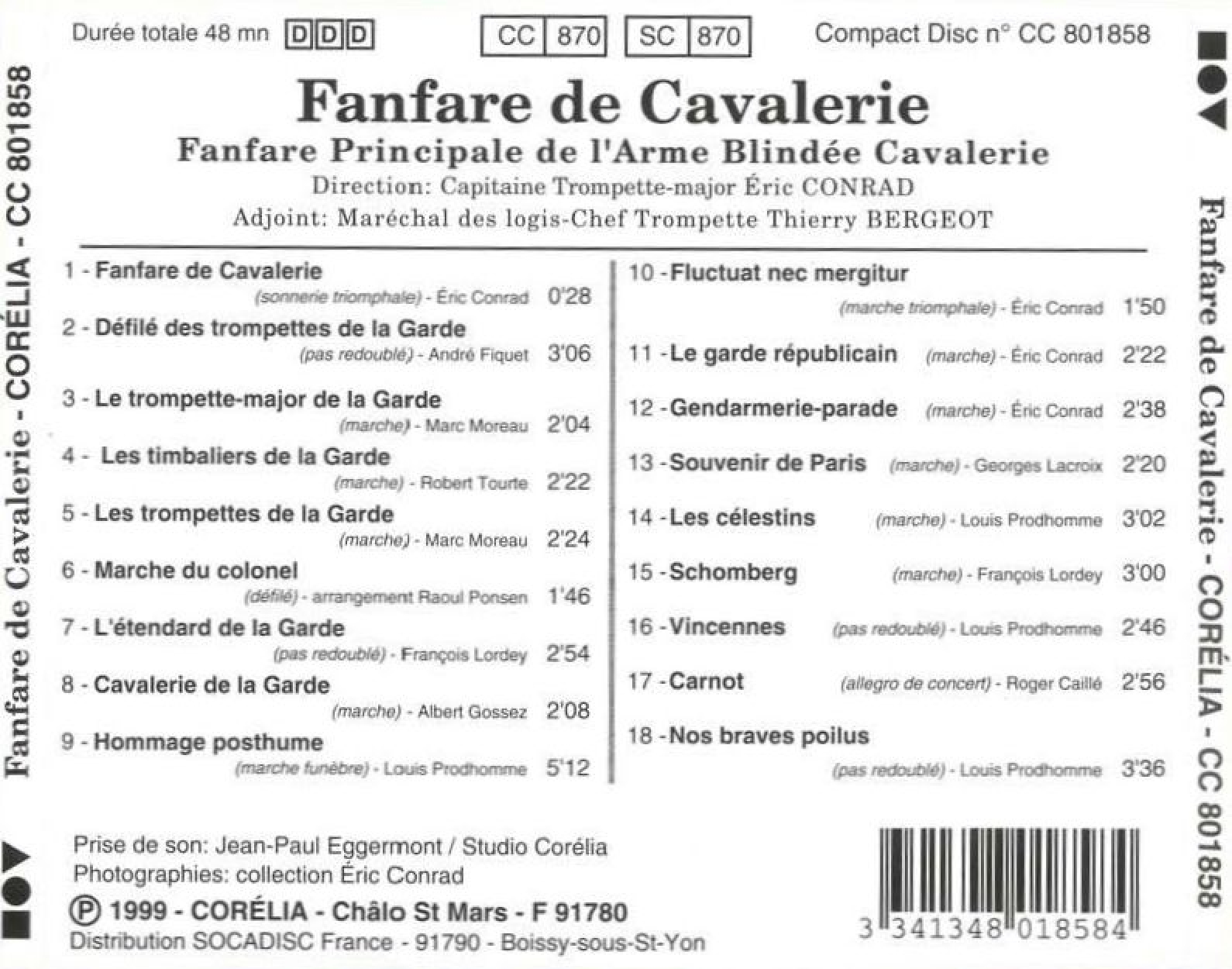

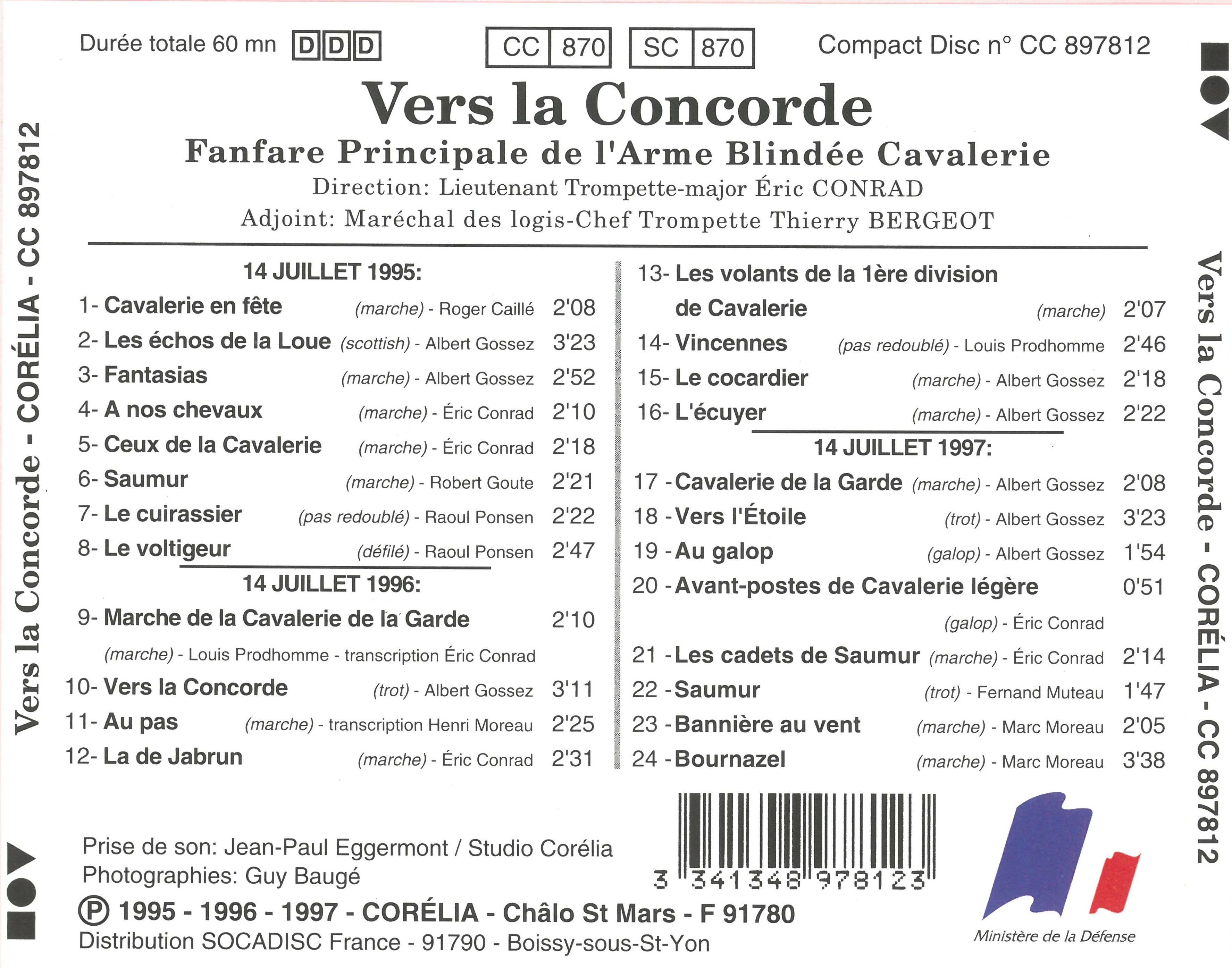

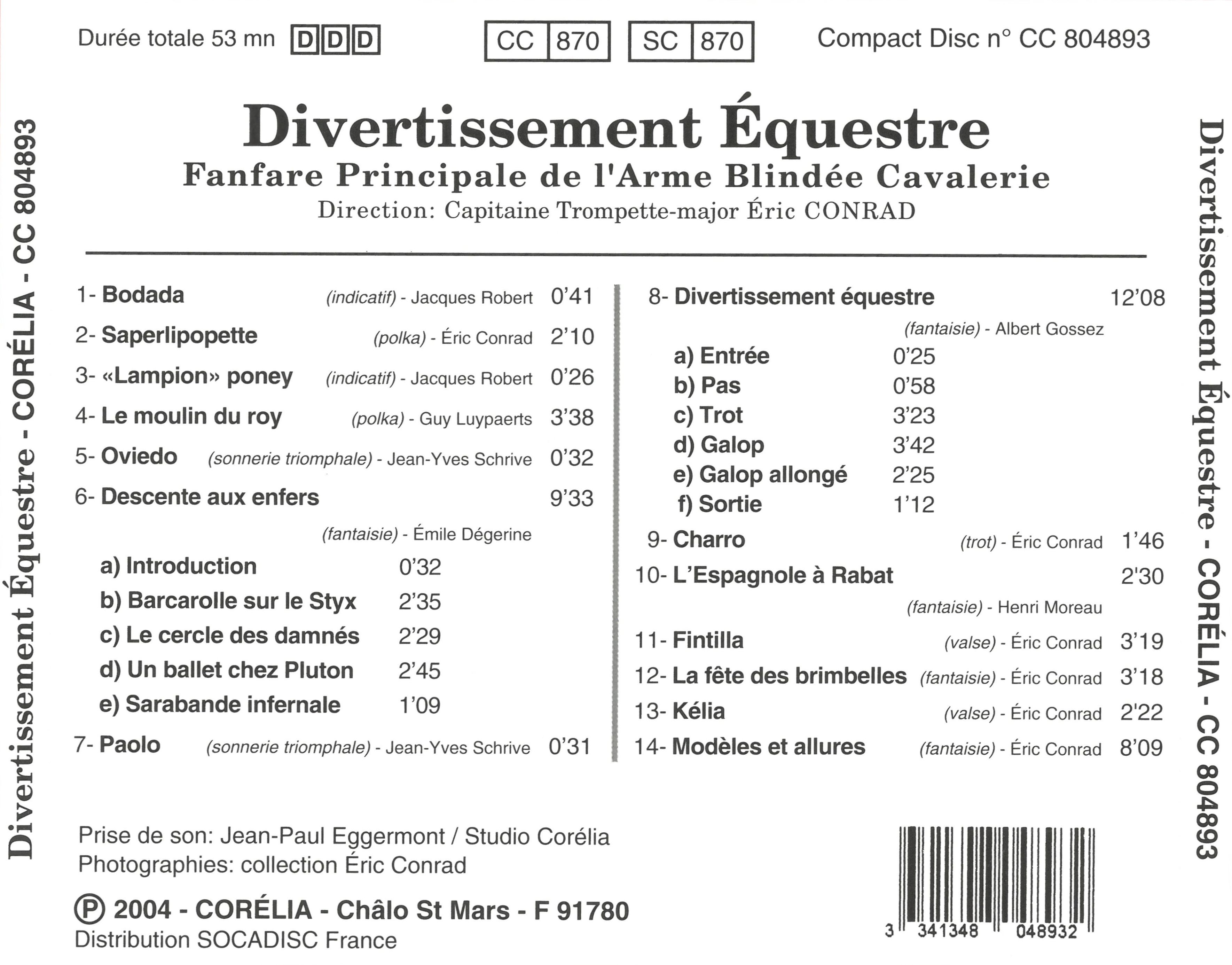

Fanfare principale de l'arme blindée cavalerie Disques compacts

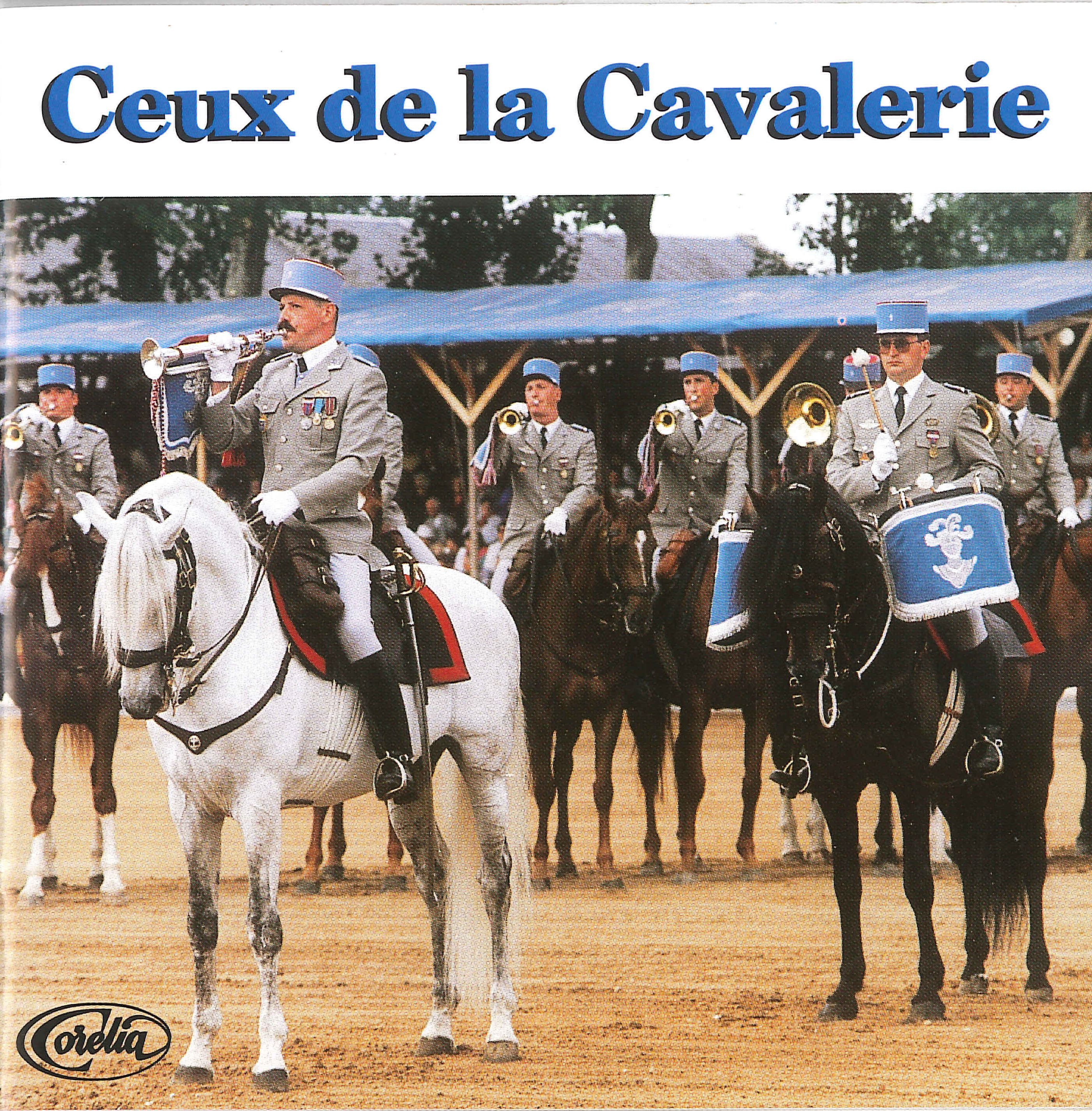

La fanfare principale de l'arme blindée cavalerie (1994-1999)

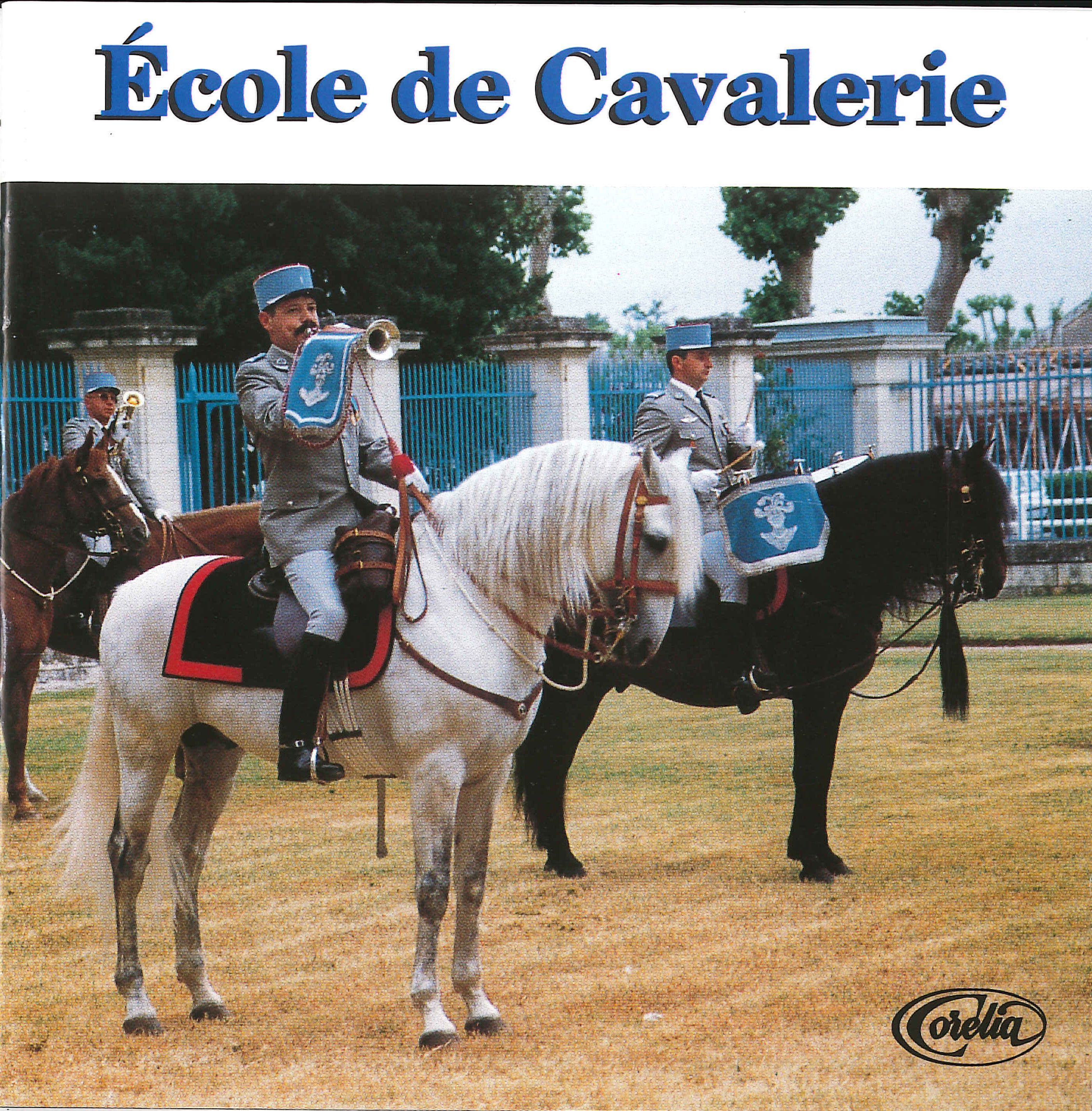

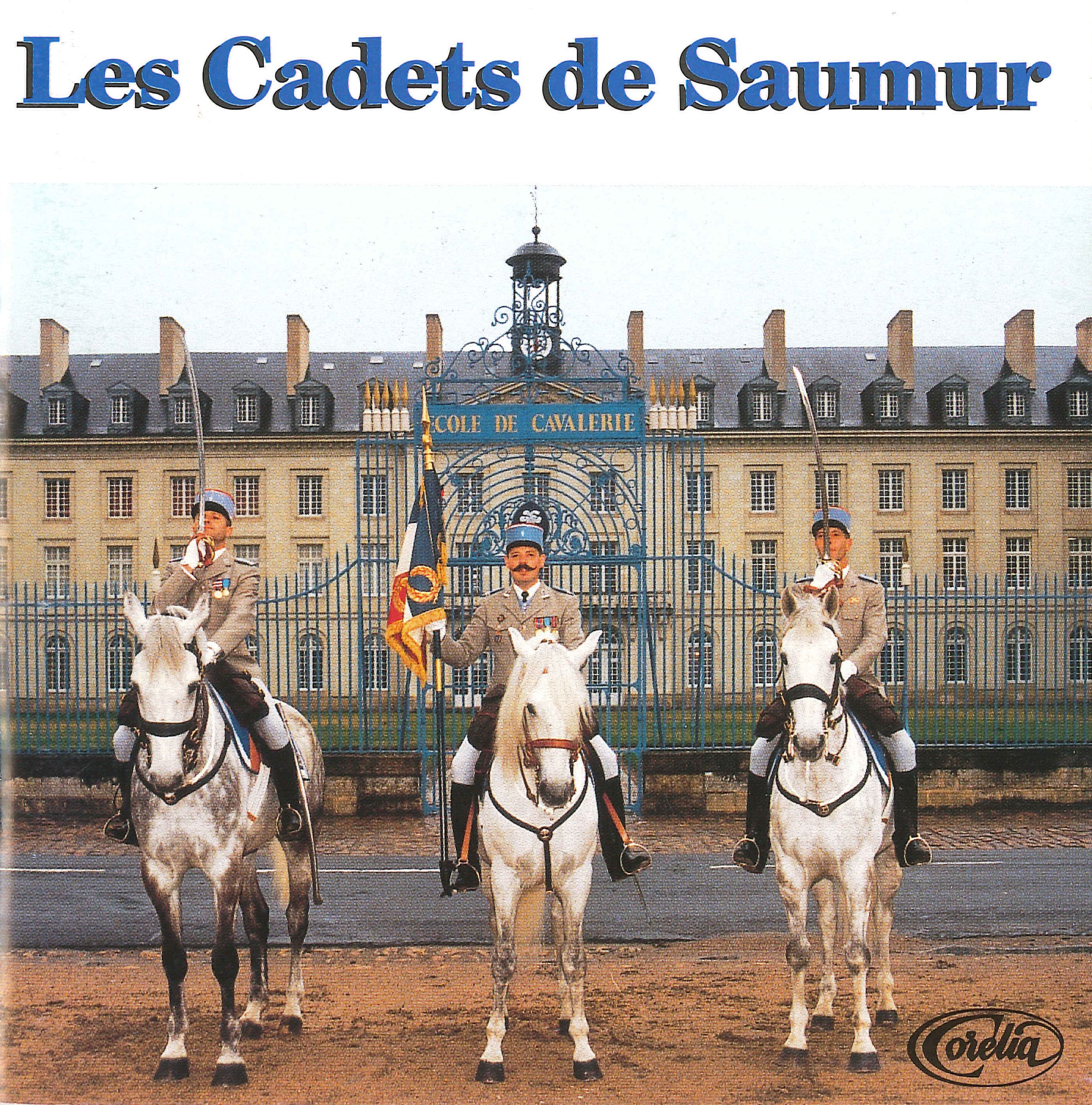

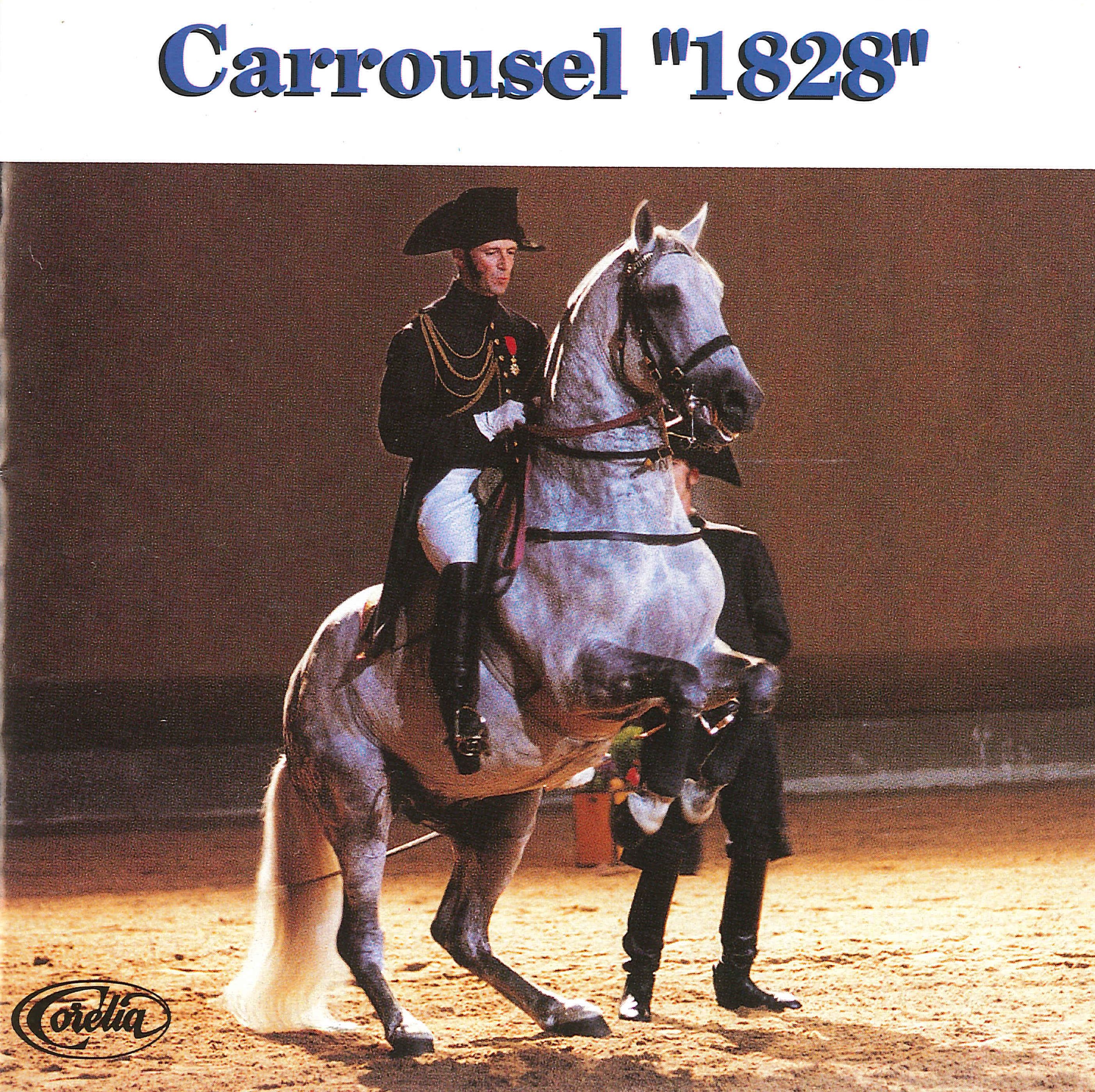

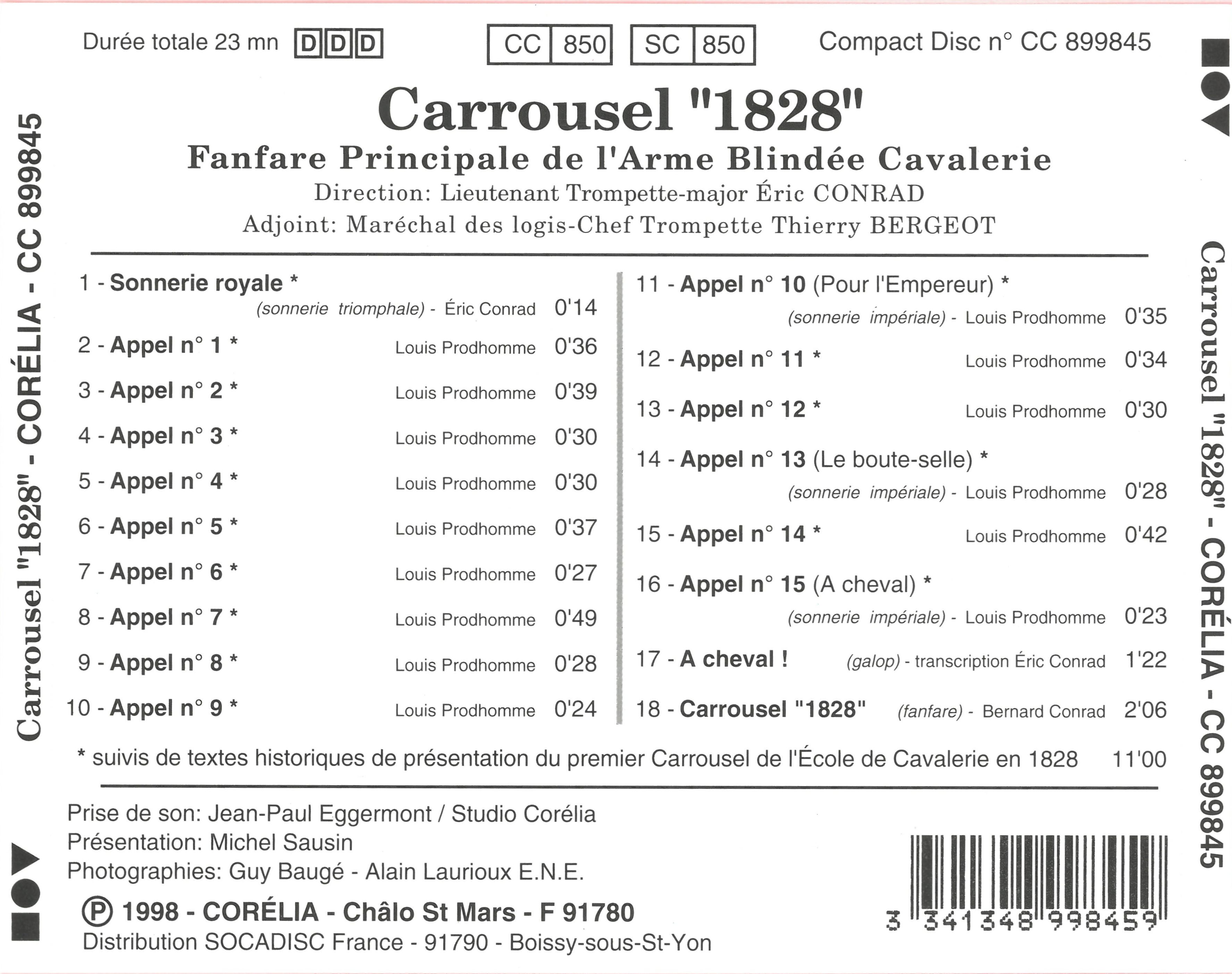

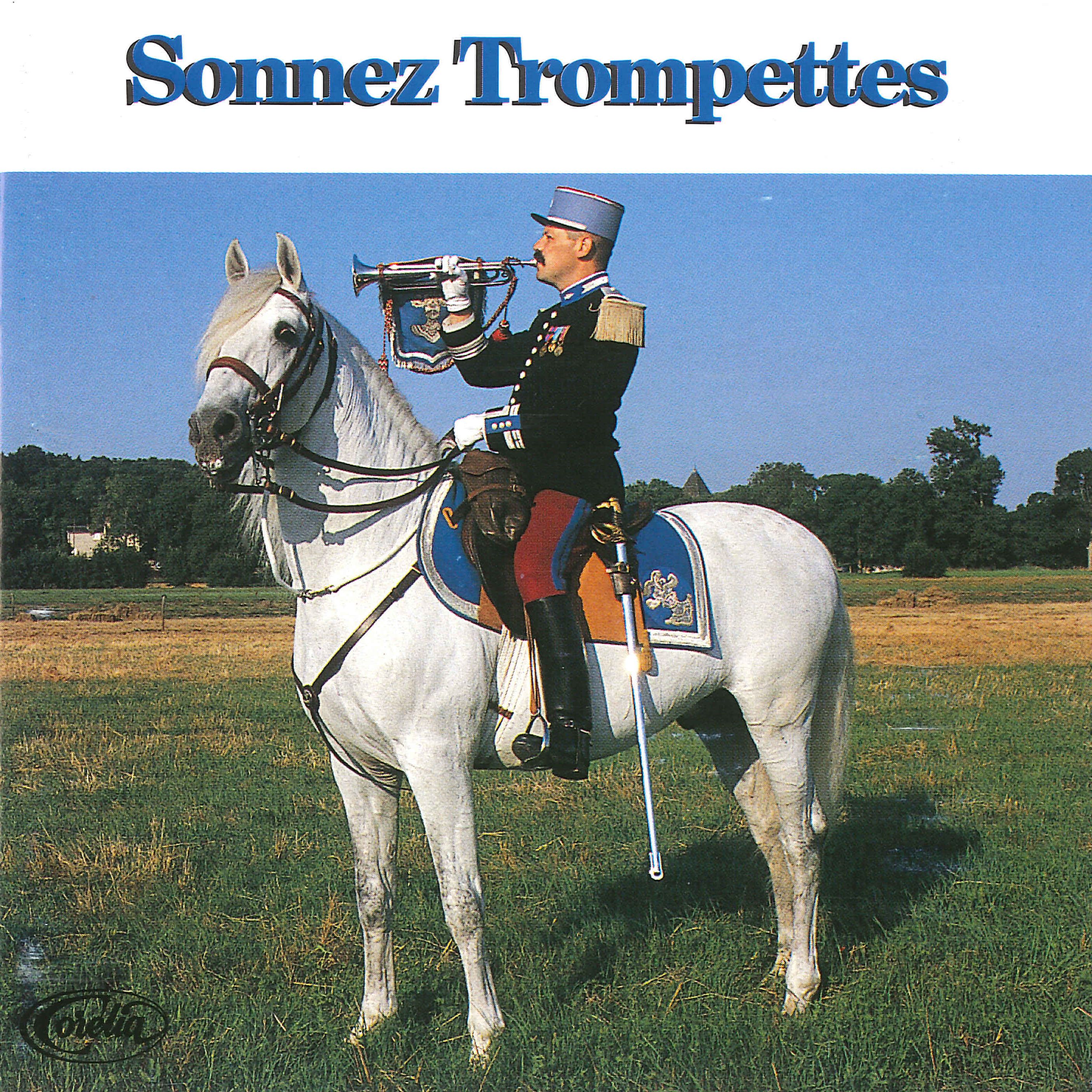

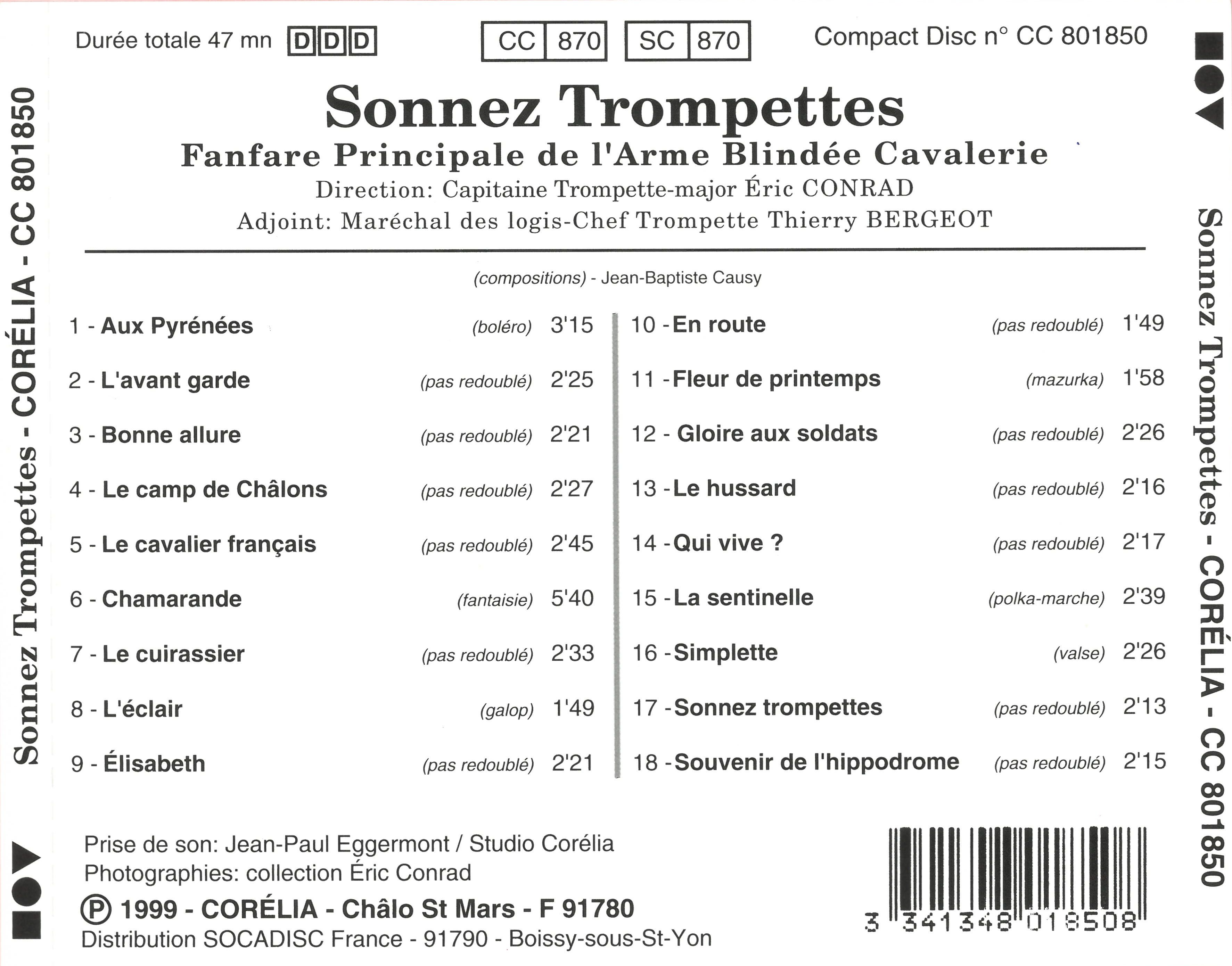

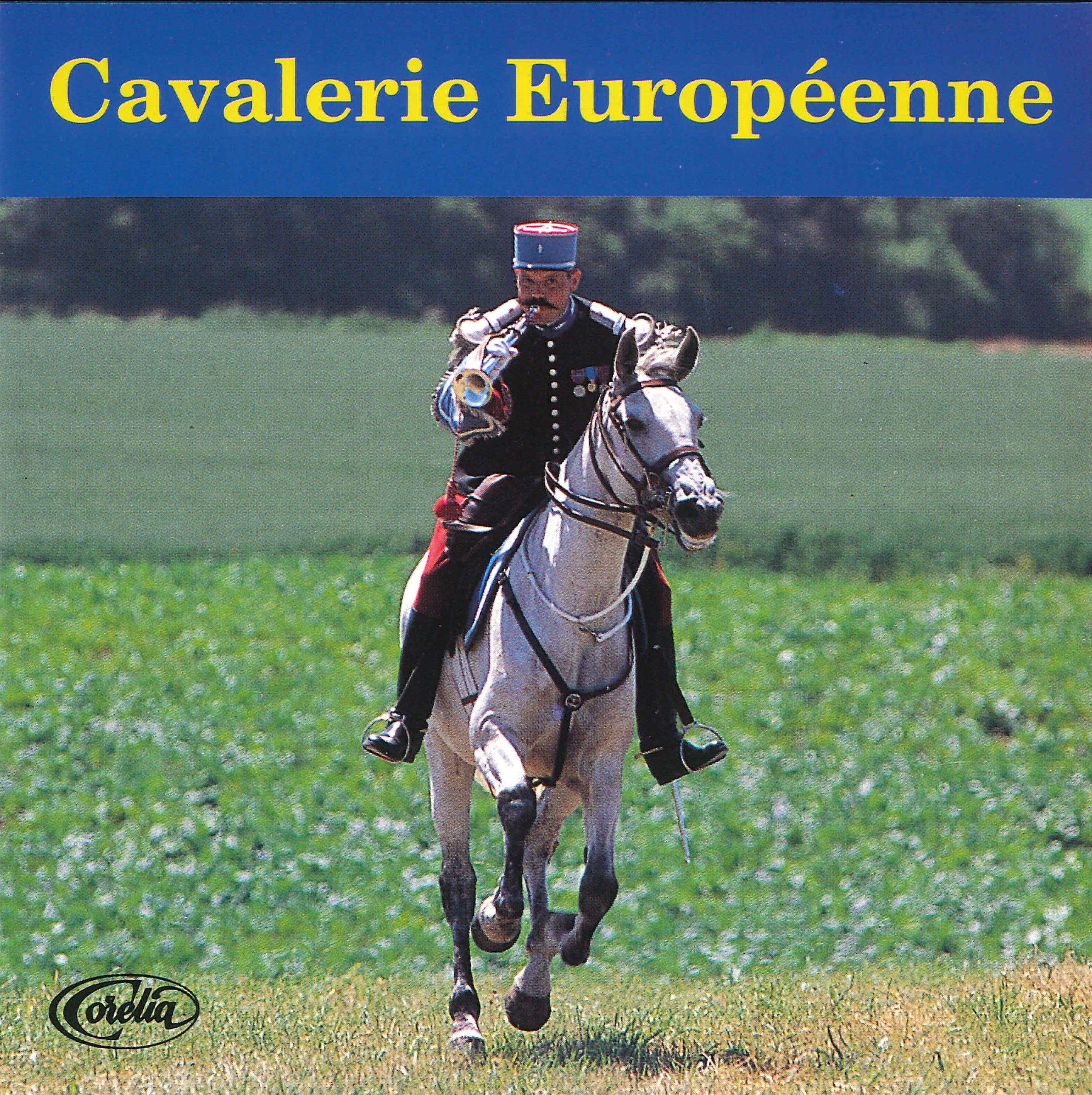

Créée le 1er septembre 1994, la fanfare principale de l'arme blindée cavalerie se compose alors d'une cinquantaine d'exécutants qui sont pour la plupart des appelés du contingent. Elle est placée sous la direction du capitaine Conrad, trompette-major. Grâce à ses timbales, elle interprète des œuvres traditionnelles au premier rang desquelles figuraient bien sûr les sonneries de cavalerie. Elle constitue donc le conservatoire du patrimoine musical multiséculaire de cette arme.

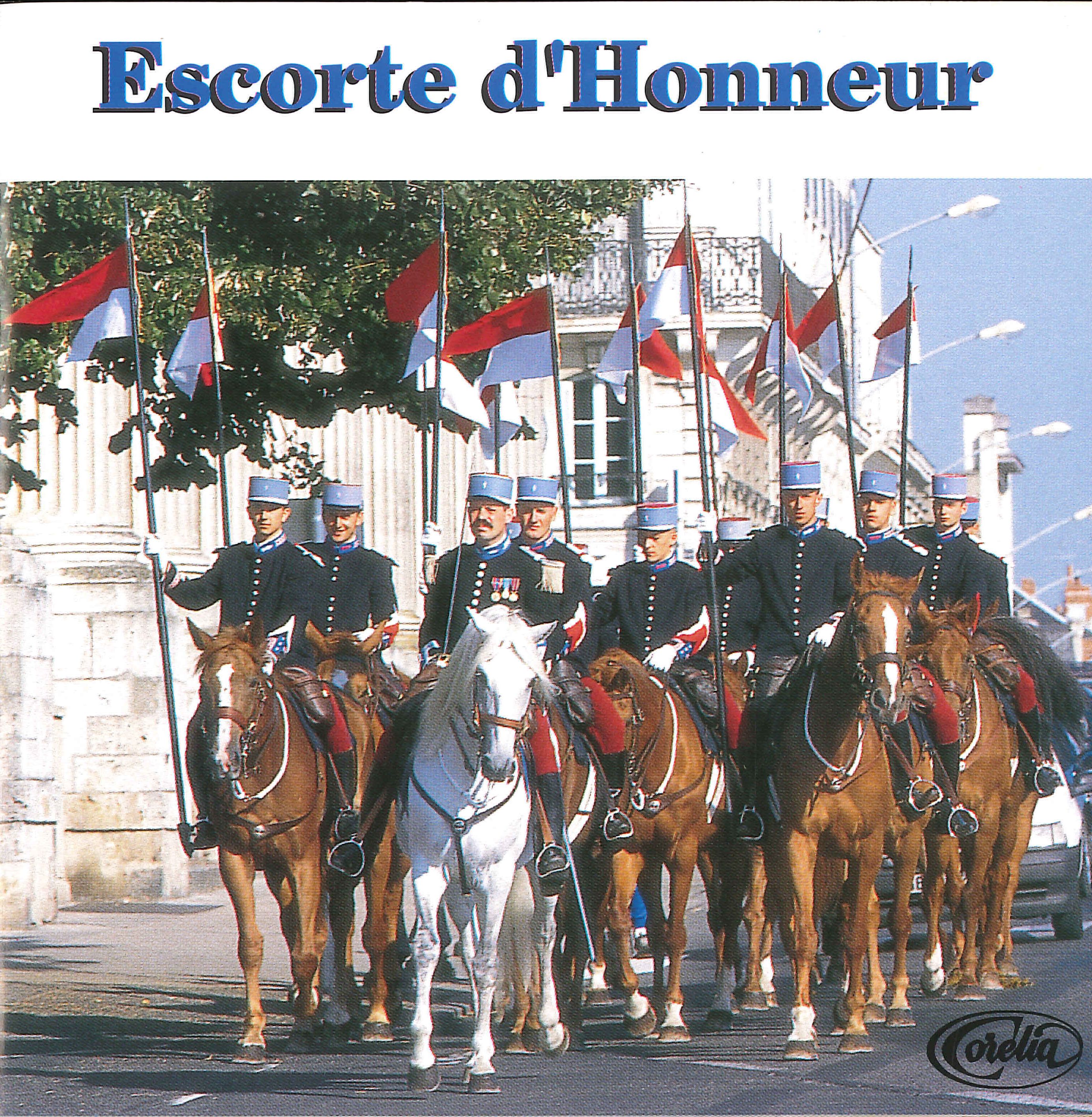

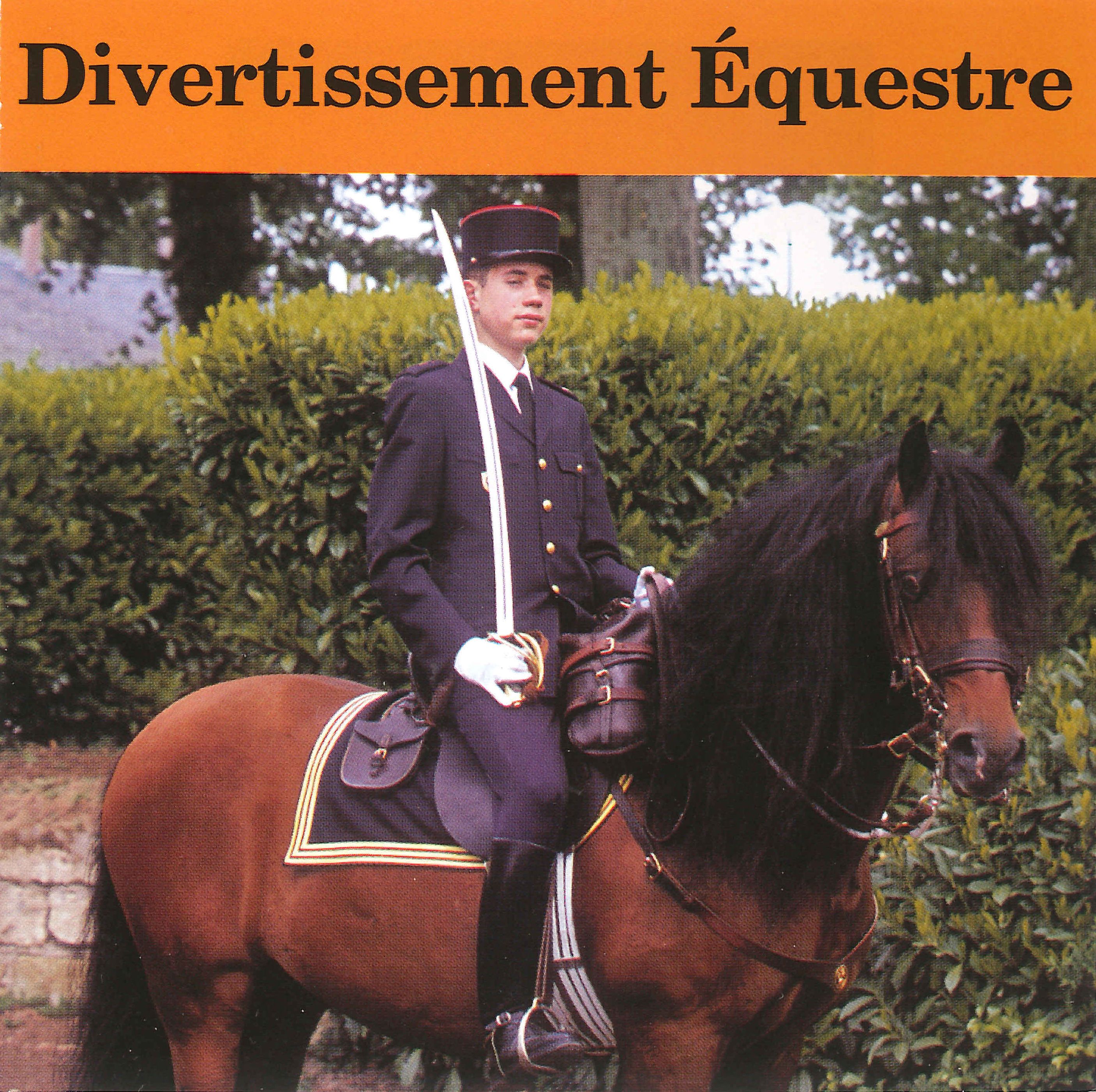

La fanfare participe, à pied ou à cheval, à toutes les cérémonies qui rythment la vie de l'École, des prises d'armes commémoratives, ou encore du carrousel.

Elle se produit également, en France comme à l'étranger, à l'occasion de manifestations officielles telles que le 14 Juillet sur les Champs-Elysées, de festivals de musique, ou encore lors des galas du Cadre noir de Saumur.

Outre ces prestations musicales, qui requièrent des compétences de haut niveau, la fanfare participe directement aux missions d'instruction opérationnelle de l'École. Chacun de ses exécutants est également employé en qualité de conducteur, au sein du peloton qu'elle constitue. Ils concourent ainsi à la formation des stagiaires de l'École, lors des exercices sur le terrain.

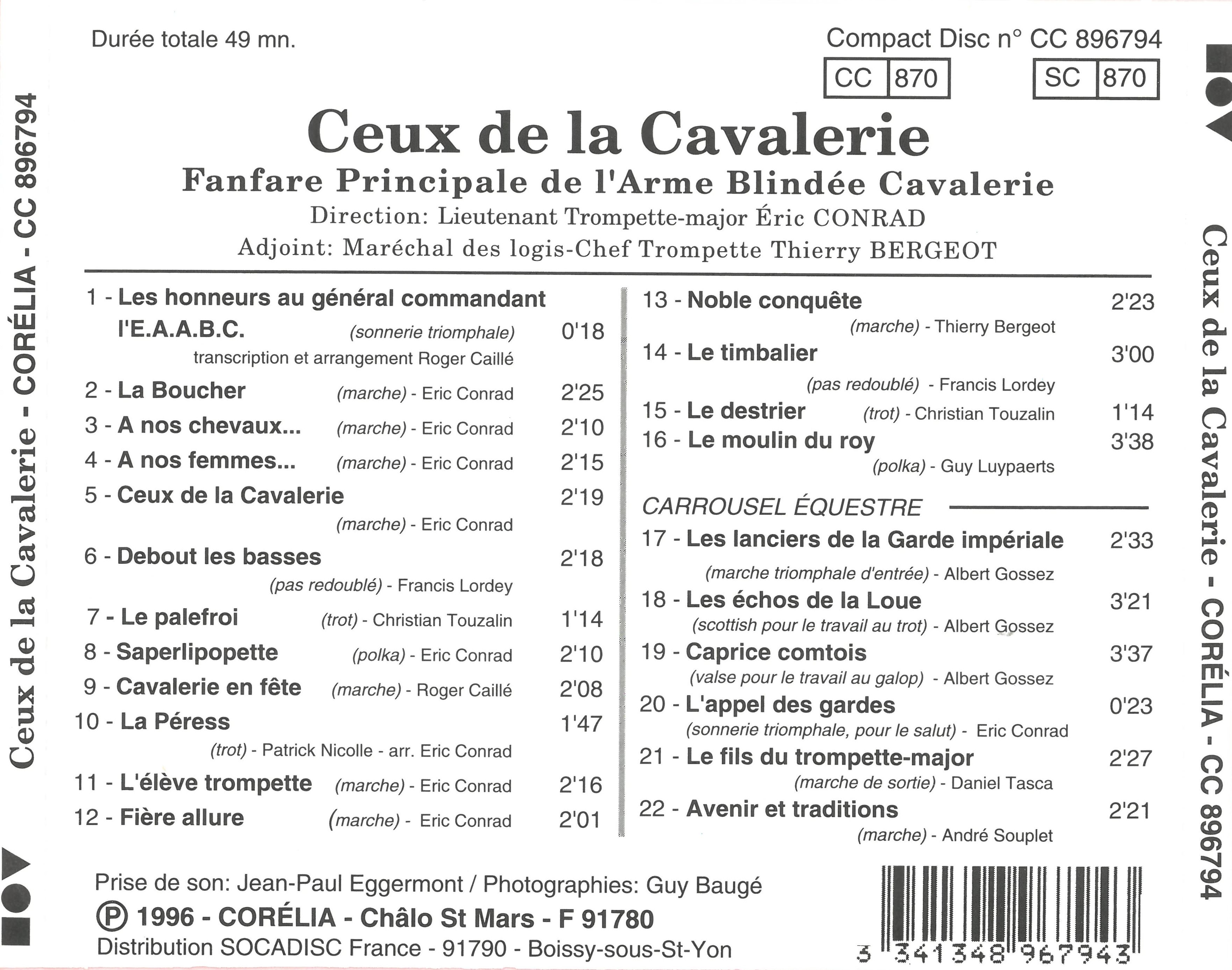

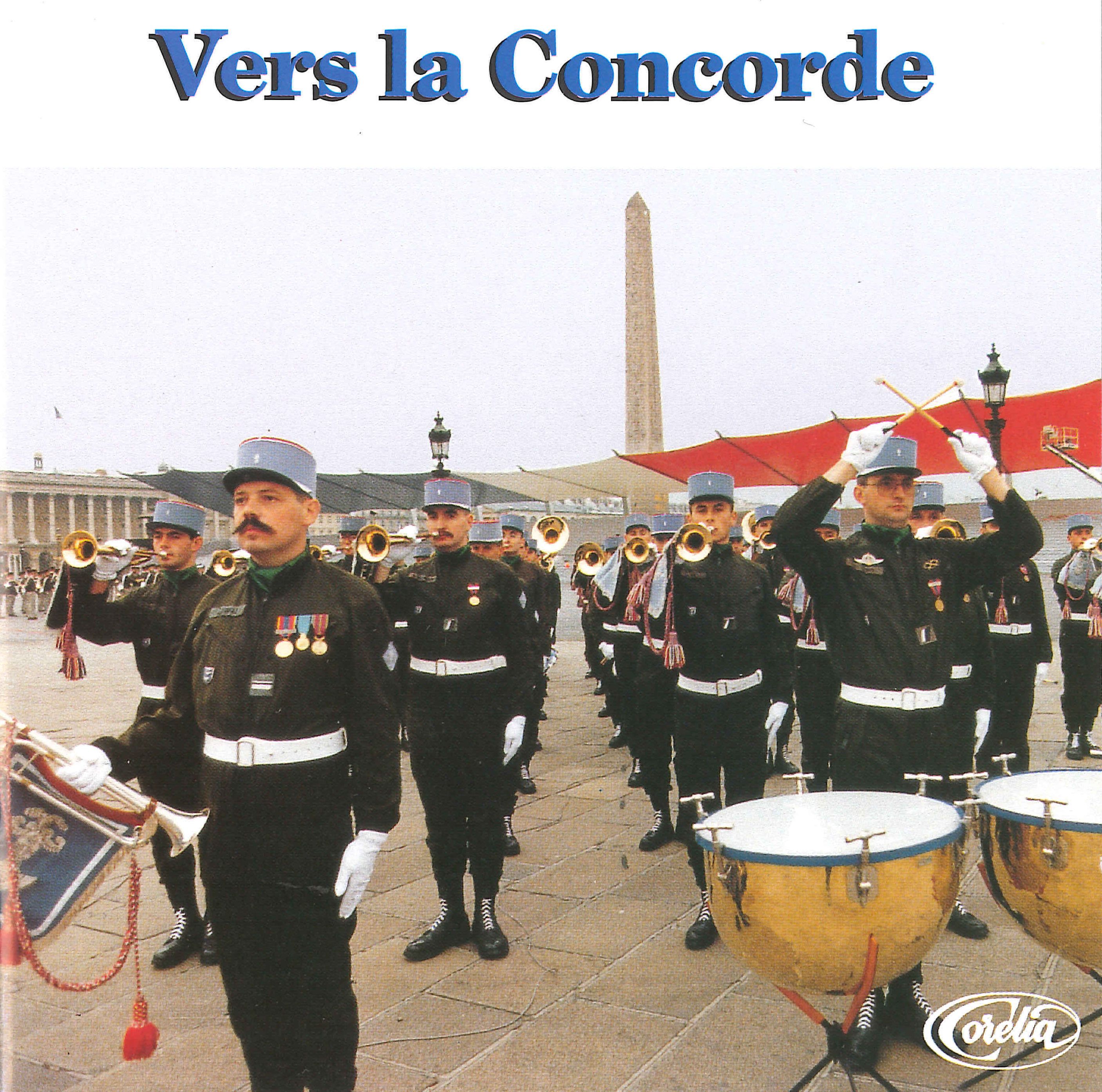

Le 14 juillet à Paris (1995-2000)

À Paris, place de la Concorde, la fanfare principale de l'arme blindée cavalerie était présente aux côtés de la musique principale des troupes de marines (devenue musique principale de l'armée de terre le 1 juillet 1997) et de la musique de l'air pour les cérémonies militaires de la fête nationale l'animation musicale de 1995 à 1999. Outre une animation musicale pendant la mise en place des troupes, la fanfare principale de l'arme blindée cavalerie accompagnait le défilé motorisé et rendait les honneurs au départ du président de la République.

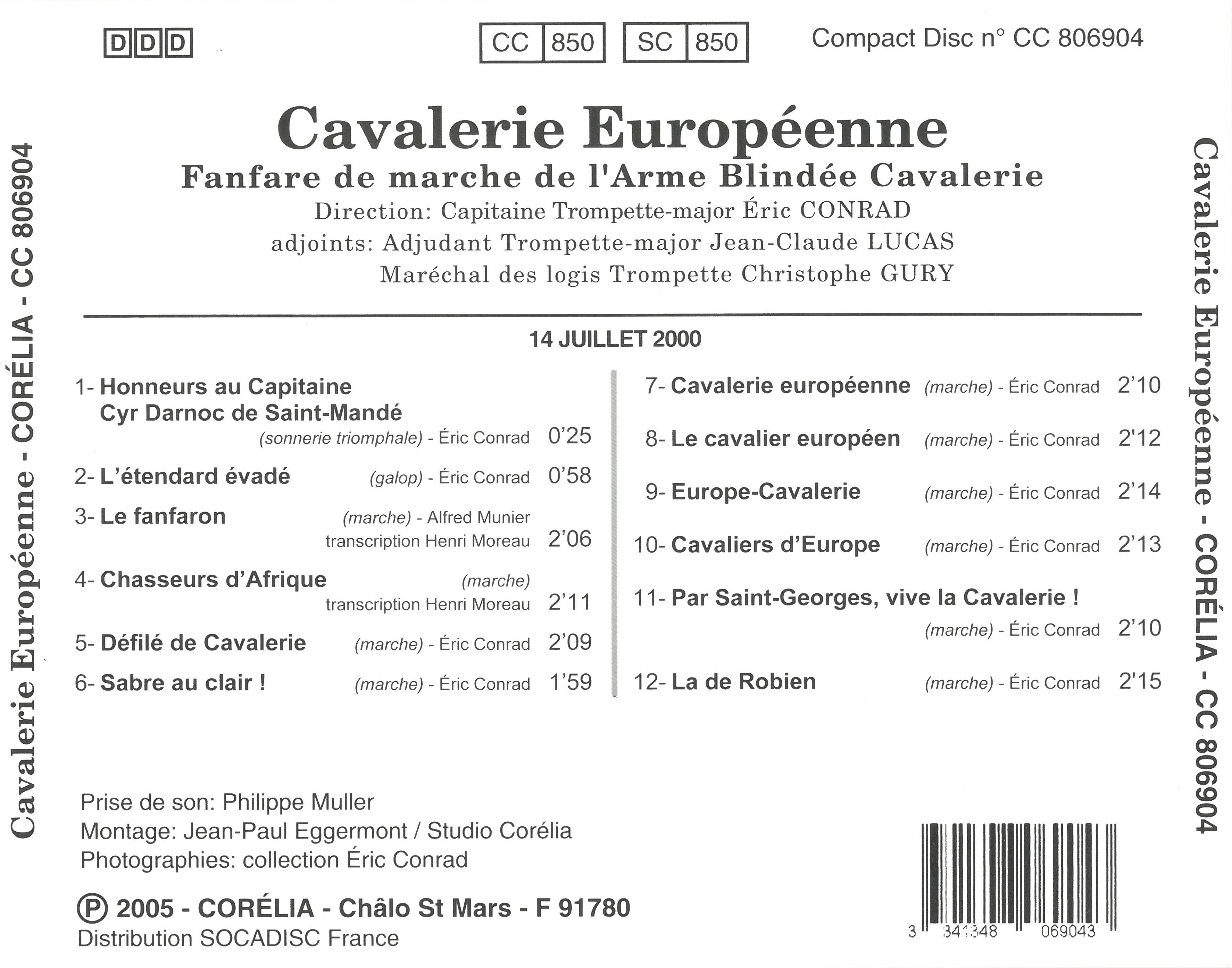

Suite à sa dissolution en 1999, est créée une fanfare de marche de l'arme blindée cavalerie pour assurer cette prestation en 2000. Cette fanfare est alors composée de celle du 5ème régiment de dragons et de celle du 3ème régiment de hussards.

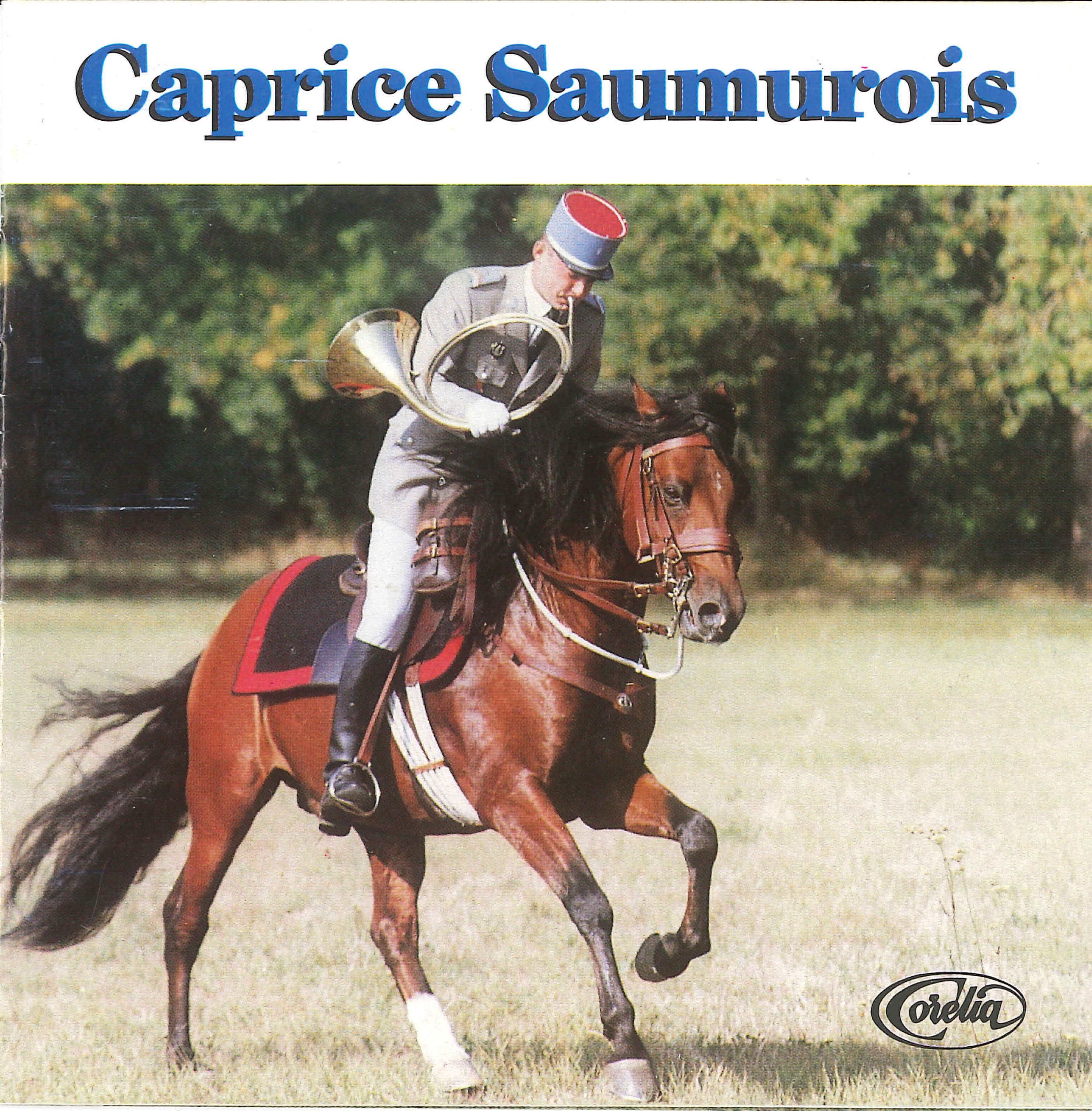

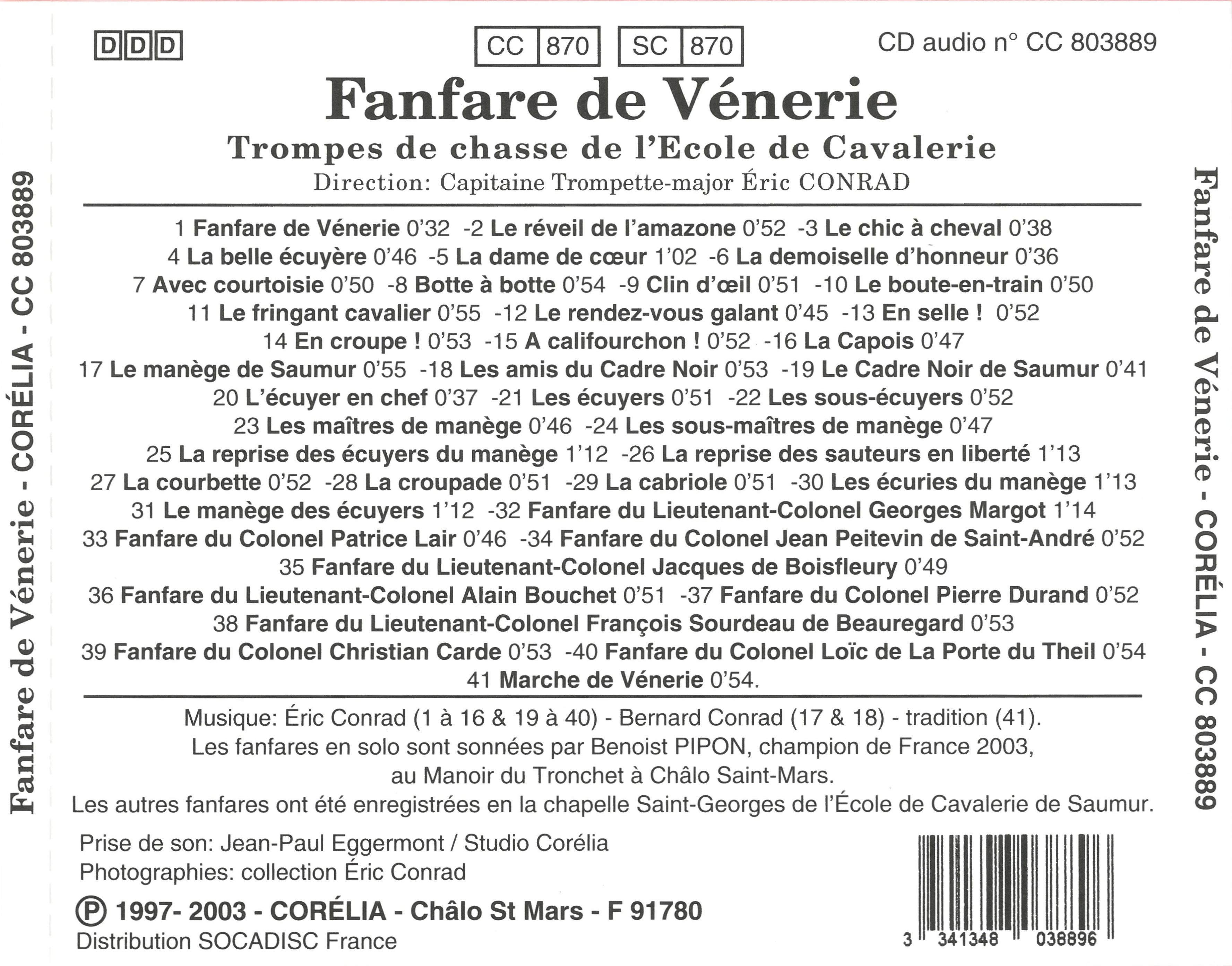

Les trompes de chasse de l'École de cavalerie (1994-1999)

C'est au sein de la fanfare principale de l'arme blindée cavalerie, placée sous la direction du capitaine trompette-major Éric Conrad, qu'est né le groupe des trompes de chasse de l'École de cavalerie. Ce groupe de trompes, composé de sonneurs effectuant leur service national, perpétuait les traditions de la cavalerie et de la vénerie française. Saperlipopette, chienne de race « Chow-Chow », n'était autre que la mascotte des trompes de chasse de l'école de cavalerie. Comme la cavalerie, il apparaît nombre de traits communs avec la chasse et surtout la vénerie, même si leurs finalités sont très différentes.

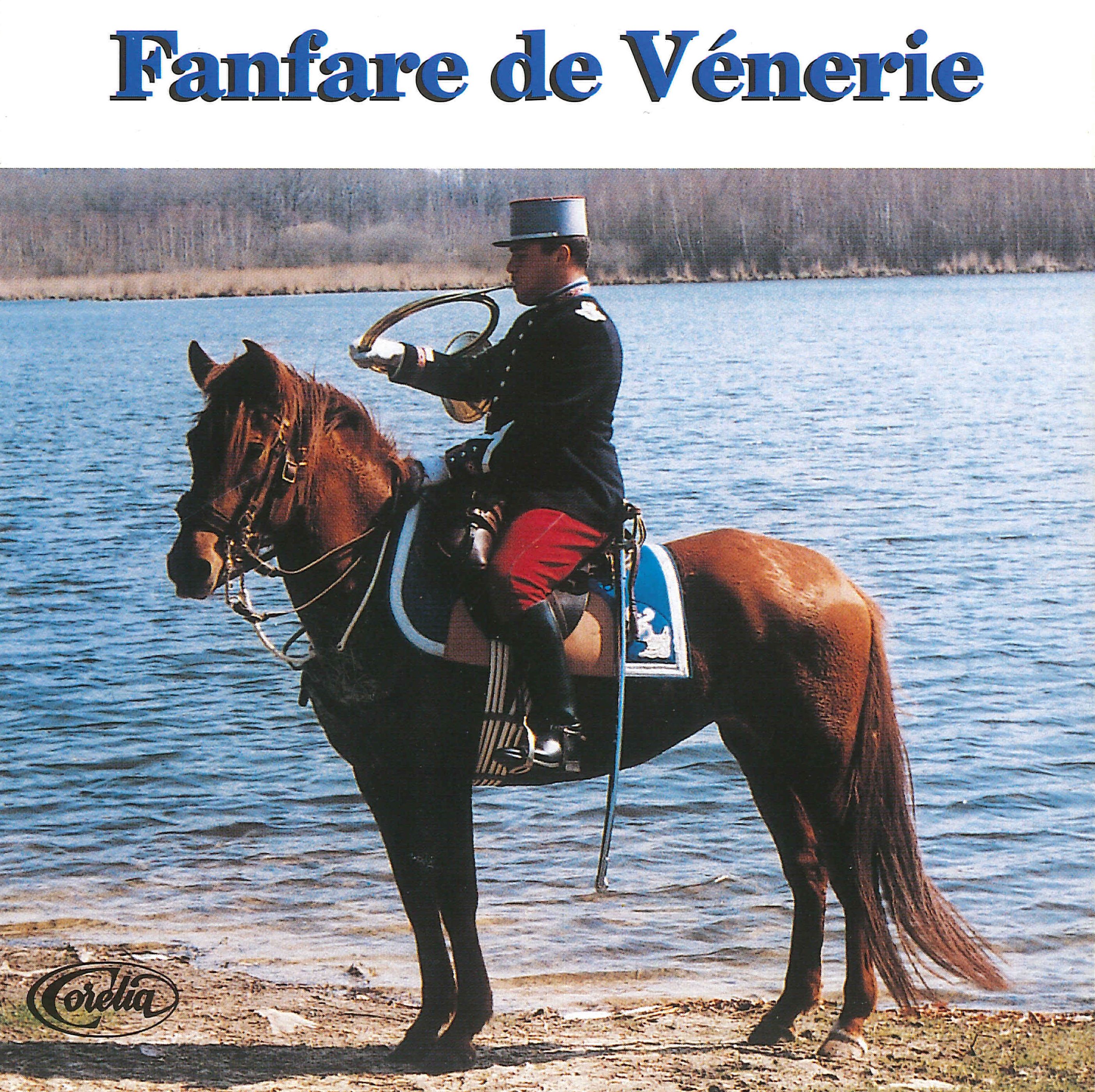

La chasse, en général, est issue de la nuit des temps. Elle tient dans le cœur des hommes la place laissée, par l'instinct primitif de la lutte pour la vie, au goôt de l'adresse et du risque. C'est aussi la nature, cadre de leur action qui les rapproche, nécessitant le sens du terrain, de l'observation, de sa compréhension et du contact fruste et total, avec ses éléments. Mais c'est, avant tout, grâce à des valeurs communes issues de la chevalerie, transmises de génération en génération, dans un milieu appartenant à un même univers social, fidèle à ses croyances, comme à une certaine sacralisation des actes de la chasse ou des actions de guerres, que vénerie et cavalerie ont eu recours à des traditions comparables.

Comme la cavalerie, la vénerie a son savoir, ses règles, son cérémonial, son rituel, son code de conduite et son éthique, nés de cette école de courage, de vaillance et de loyauté, qualités nobles entre toutes, quelle n'a cessé d'être en tout temps. Par ailleurs, par vénerie a toujours été considéré comme un bon exercice pour le métier des armes - ce qui explique que les hommes célèbres qui séjournaient dans les demeures royales, impériales ou princières de notre Ile de France d'aujourd'hui ; endossaient tour à tour la tunique de cavalerie et la tenue d'équipage blanc au gilet rouge, aux siècles de Louis XIV et Louis XV et vert foncé sous Napoléon 1er et Napoléon III, quand leurs campagnes militaires leur en laissaient le temps. Mais le lien le plus étroit entre cavaliers et veneurs n'est-ce pas, à vrai dire et pour une raison évidente, le cheval, notre compagnon de toujours ?

En effet, les chevaux ont été de tout temps intégrés au vécu des hommes, à leurs rêves, à leurs mythes, à leurs fantasmes, eux qui ne se soumettent que pour les grandir. « A cheval, on n'est plus le même homme, plus seul à la fois... et plus si seul », comme l'écrit Aragon dans son roman « La Semaine Sainte ». En dominant la fougue du cheval, c'est aussi se servir, à sa guise, de sa force, de sa vitesse, se les approprier, en ne faisant qu'un avec lui et… cette merveilleuse complicité fait des miracles… Comme la cavalerie, la vénerie à son histoire, à commencer par son culte pour saint Hubert, né vers 645, maire du palais de Dagobert II, roi d'Austrasie, qui découple le vendredi saint, sans crainte du scandale, mais dont la représentation tient plus de la légende que du miracle authentique. Quoiqu'il en soit, il la prêtrise en 690. Evêque de Liège, il n'abandonne pas la vénerie pour autant et il est honoré, chaque année, comme étant « l'apôtre des Ardennes », le 1er samedi après le 3 novembre.

Comme la cavalerie qui a jalonné l'Europe des hauts lieux de ses combats célèbres, les grands massifs forestiers sont hantés par des souvenirs inoubliables de vénerie, propres aux circonstances particulières des laisser-courre des équipages. L'histoire de la vénerie c'est aussi celle d'une aristocratie, fortement ancrée dans le terroir et parmi ses habitants, qui a su transmettre, de génération en génération, un certain art de vivre, né d'une prise de conscience des premiers devoirs de l'homme : courtoisie, style de vie, respect de l'animal, de soi- même, des autres.

Et pour terminer, je citerai quelques mots du regretté duc de Brissac, rendant hommage aux valeureux maîtres d'équipages, qui se sont transmis le flambeau de la vénerie, écrivant chacun une parcelle de son histoire, à travers les siècles : « Qui n'a participé à ce sport vigoureux et courtois, qui n'a vu ou entendu les veneurs au galop, la meute sur la voie à plein gosier, et les appels de cuivres qu'a chantéVigny, sous la futaie, glorieuse en son automne ou immobile en son hiver, manque une aventure et méconnaît un art que le passé a parfait, que le présent maintient, mais maintient pas sans peine.

Je salue ici le dévouement de nos camarades, qui s'obligent aux fonctions de maîtres d'équipage, pour le plaisir sans réserve des veneurs et des invités fidèles au rendez-vous. Souhaitons que longtemps encore nous trouvions de ceux-là, n'épargnant pas leur peine, en faveur d'un sport qui, dans le cadre de la chasse aimé des Français, brille d'un éclat traditionnel et populaire toujours plus. » Cet « éclat traditionnel et populaire » qu'évoque si justement l'éminent auteur de ce propos, n'est-ce pas la manifestation tangible du grand prestige que s'est acquis aussi la vénerie, fidèle comme la cavalerie aux valeurs propres à son essence même ?

Général François de Torquat de La Coulerie