Le trompette Félix Conrad

par Bernard Conrad.

(Collection Frédéric Conrad)

Félix, Pierre, Georges Conrad, né le 16 avril 1892 à Chamarandes (Haute-Marne), fils de Pierre Conrad et de Marie Anne Wurtz, engagé pour trois ans au 26e régiment de dragons à Dijon (Côte-d’Or) le 12 septembre 1911 (trompette). Le 26e régiment de dragons, faisant partie des troupes de couverture, embarque à Dijon le 2 août 1914 pour débarquer à Montbéliard afin de pénétrer en Alsace qui est une province allemande depuis 1871.

(Collection Frédéric Conrad)

Le 12 août 1914, aux ordres du lieutenant Barbes, nous sommes une quinzaine de dragons en patrouille de reconnaissance dans la région d’Altkirch. Notre mission consiste à rechercher des détachements ennemis progressant dans notre secteur et tenter de faire la jonction avec le 17e dragons d’Auxonne qui forme brigade avec notre régiment (14e brigade de dragons commandée par le général Mazel). Après plusieurs heures de marche sous un soleil de plomb, notre position s'avère des plus critiques car de toute évidence nous devinons l'encerclement de l'infanterie allemande. Face à une telle situation, le lieutenant Barbes prend l'initiative d'envoyer à plusieurs reprises des cavaliers pour établir le contact avec le 17e dragons, hélas sans succès... La chaleur est accablante et nous avons avec nous un blessé qui se plaint de la soif : il s'agit du maréchal des logis Gros atteint d'une balle dans le dos. Cette blessure le fait gémir à chaque pas de sa monture et tous nos bidons sont vides depuis bien longtemps. Passant près d'un ruisseau le lieutenant m'ordonne : « Conrad, mettez pied à terre puisque vous n'avez pas de lance et donnez à boire au blessé. Je vous interdis formellement de vous désaltérer, sinon je vous brûle la cervelle ! » L'ennemi étant proche, abreuver hommes et chevaux aurait ralenti la marche du peloton et m'autoriser à me refraîchir aurait été une injustice envers mes camarades. Malgré les ordres, j'avance que j'ai tout de même réussi à boire alors que le lieutenant était occupé à observer ailleurs, ou faisait mine de ne pas me voir. Ne voyant toujours pas revenir ses cavaliers, le chef de peloton me désigne alors comme estafette pour accomplir une mission qui me semble bien dangereuse. La gorge serrée, me voilà donc parti à l'aventure !

A peine suis-je en terrain découvert que j'essuie déjà quelques coups de feu. Approchant du viaduc de Dannemarie et sachant qu'il n'est plus utilisé depuis quelques jours, l'idée me vient de l'emprunter. Là, me dis-je, je suis au moins à l'abri des tirs des fantassins allemands. Mais malgré ce juste raisonnement, j'entends derrière moi le bruit d'un galop : quatre uhlans, lance en avant, me chargent ! Avec effroi, je pique des deux et vide aussitôt sur eux le contenu de mon revolver. Cela suffit à ralentir les uhlans que je distance rapidement grâce à la vivacité de ma petite jument alezane nommée « Fantaisie ». Arrivé au bout du viaduc, je franchis une haie en bordure de la voie ferrée et pénètre dans un bois, obligeant ainsi les quatre uhlans à abandonner définitivement la poursuite. Après une progression de deux ou trois cents mètres dans le bois, mon regard est attiré par la présence d'un cheval bai bbrun qui semble attaché au pied d'un arbre, mais la distance ne me permet pas d'identifier son harnachement. Je pense tout d'abord à une ruse de l'ennemi, ce qui n'est pas pour me rassurer d'autant plus que ma jument, qui ne cesse de hennir, ne me facilite pas la tâche par son manque de discrétion. La monture me semble être abandonnée et je prends donc le risque de l'approcher. Après plusieurs pas en sa direction, j'ai le soulagement de reconnaître « Idoine », la jument du camarade parti juste avant moi. Il l'avait laissée à cet endroit dans l'espoir de franchir plus facilement les lignes allemandes ; malheureusement il fut fait prisonnier tout comme les dragons encoyés en estafette. Ne sachant plus de quel côté me diriger, je rejoins la lisière du bois où j'ai l'immense joie de voir mon lieutenant à la tête du peloton me rejoidrne. Je lui rends compte de mes péripéties, ce qui le décide d’attendre la nuit pour reprendre la progression...

La nuit tombée et la marche reprise, nous apercevons au bord d’une route, près d’une cabane de cantonnier, une silhouette de cavalier en vedette armé d’une lance. Le chef de peloton, se tournant vers l’un d’entre nous, dit: « Valandon, c’est le moment de racheter votre faute : vous allez reconnaître ce cavalier. Si c’est un Français, faites-nous signe avec votre lance ; si c’est un Boche, vous vous débrouillez avec lui! ». Je dois préciser que Valandon avait déserté avant la guerre, peut-être en raison de la discipline de fer qui régnait alors dans la cavalerie ; mais, comme la plupart de ces déserteurs, Valandon était rentré en France à la déclaration de la guerre. Valandon prend aussitôt le galop, lance en avant et bien couché sur l’encolure de sa monture, traverse un terrain découvert et légèrement en pente où les mitrailleuses ennemies ne tardent pas à tirer quelques rafales sans toutefois l’atteindre. C’est alors que nous ressentons une grande émotion car il arrivait à la hauteur du cavalier en vedette.

(Collection Frédéric Conrad)

Valandon allait-il devoir se battre en combat singulier comme au Moyen Age, ou bien allait-il nous faire le signe tant attendu de nous tous ? C’est ce signe qu’il nous fit. Aussitôt, le lieutenant Barbes nous donne l’ordre de nous mettre en bataille et, sur son signal, nous partons au galop de charge pour traverser le terrain découvert. Les mitrailleuses allemandes qui nous attendaient n’eurent pas le plaisir de toucher un seul cavalier. Le cavalier inconnu était un dragon du 17e dont le gros du régiment était cantonné à proximité, dans le village de Petit-Croix. Arrivé audit village, le lieutenant fait coucher le maréchal des logis Gros sur les marches de l’église avant qu’il ne soit évacué sur un hôpital. (Le sous-officier blessé sera versé plus tard dans l’artillerie.) Pour nous, c’était la fin de notre aventure et l’accomplissement avec succès de notre mission. Voici donc comment débuta pour moi la Grande Guerre.

Maintenant, je voudrais vous décrire la tenue que portaient les dragons en ce début de guerre. Nous étions coiffés du casque de cavalerie modèle 1874 avec crinière noire, recouvert d’un couvre-casque cachou, une tunique bleue à col officier blanc avec trèfles et pattes de parements blancs, culotte rouge garance avec houseaux. Notre armement se composait de la lance en fer avec fanion rouge et blanc à queue d’hirondelle, du sabre droit, dit latte, et du mousqueton modèle 1892 à trois cartouches, dit « carabine de cavalerie ». L’officier ainsi que ses sous-officiers et les trompettes n’avaient que le sabre et le revolver à six coups du modèle d’ordonnance 1892. Pour moi, trompette, la crinière de mon casque était évidemment rouge et ma monture de robe alezane.

(Collection Frédéric Conrad)

Durant la deuxième quinzaine du mois d’août 1914, toujours aux ordres du lieutenant Barbes, nous patrouillions dans la région de Mulhouse Altkirch. Cette fois, nous sommes le peloton au complet, environ trente cavaliers. Notre mission consiste toujours à rechercher l’ennemi et, à l’occasion, de prendre contact avec lui. Nous traversons un village alsacien où les habitants nous font un accueil chaleureux. Le lieutenant en profite pour leur demander s’ils n’ont pas vu d’Allemands dans la région. C’est alors qu’ils nous signalent qu’un peloton de dragons ennemis vient de traverser le village et qu’il se dirige vers la rivière. Aussitôt le lieutenant Barbes monte dans le clocher de l’église et, à l’aide de ses jumelles, aperçoit les dragons allemands au bord du cours d’eau. Le lieutenant étant remonté à cheval, nous nous dirigeons donc dans la direction où se trouvent les cavaliers adverses. Arrivés aux abord de la rivière et profitant d’un rideau de peupliers qui nous masque un peu, le lieutenant nous fait mettre en bataille pour être en mesure de charger. Nous avons tout juste le temps de terminer notre manœuvre que déjà les dragons allemands s’avancent à notre rencontre : ils venaient tout juste de nous voir. Ayant pris le galop, les deux pelotons se rapprochent à grande vitesse et le choc va être terrible, car les lances sont pointées à hauteur d’homme, quand soudain un miracle se produit pour nous.

Les Allemands font demi-tour, ils nous tournent le dos. C’est une manœuvre que la cavalerie allemande a adoptée depuis le début de la guerre : sachant très bien que la cavalerie française charge toujours à outrance, ils ont pour habitude de se faire accompagner de chasseurs-cyclistes qui s’embusquent dans les fossés ou les buissons et qui tirent nos cavaliers comme des lapins pendant que les leurs se replient au galop. Ce jour-là, les cavaliers allemands sont seuls, mais ils pensent que nous allons abandonner la poursuite. C’est bien mal connaître l’esprit de la cavalerie française et la détermination du lieutenant Barbes, sans compter sur nos chevaux qui, voyant leurs frères de race devant eux, veulent les rattraper à tout prix. C’est alors que le lieutenant Barbes transperce de son sabre la jument de l’officier allemand qui s’abat dans un flot de sang. Pendant ce temps, les dragons français embrochent à l’aide de leur lance une dizaine de cavaliers allemands et le reste du peloton allemand réussit à s’enfuir. Le choc est terrible. Les dragons français sont obligés de lâcher leur lance alors que les cavaliers ennemis continuent de galoper, embarqués par leur monture, en traînant derrière eux cette arme redoutable qu’ils ont plantée dans le dos. C’est horrible. Les blessés hurlent lorsque l’on retire la lance de leur dos ; il faut souvent mettre le pied sur le cavalier blessé afin de pouvoir extraire la pointe et même la bague qui est entrée dans la chair. Le combat terminé, le lieutenant Barbes fait réquisitionner des chariots alsaciens avec de la paille pour transporter les blessés. Quant à l’officier allemand qui a le grade d'Hauptmann (capitaine), il refuse catégoriquement de se laisser désarmer par notre lieutenant ; les lois de la guerre lui donnent le droit de garder son sabre et son pistolet en attendant de trouver un officier français de grade égal au sien pour lui remettre ses armes.

(Collection Frédéric Conrad)

A ce moment-là, nous apprenons que nous venons de charger le 14e dragons allemand en garnison à Mulhouse et Colmar, le régiment étant divisé en deux. Voulant garder un trophée de ce combat, le lieutenant Barbes me confie une lance portant à son sommet la flamme à queue d’hirondelle noire et blanche aux couleurs de la Prusse. Voilà comment j’ai eu l’occasion de faire une des dernières charges de la cavalerie française, peut-être peu glorieuse, puisque l’ennemi nous a tourné le dos, mais du moins beaucoup moins meurtrière pour nous- mêmes et pour nos adversaires.

En 1918, maréchal des logis au 26e régiment de dragons pendant la campagne de Belgique, je suis désigné pour porter un pli à un détachement de l’artillerie belge proche de notre secteur. Je pars à cheval, toujours avec ma jument Fantaisie, accompagné d’un dragon nouvellement affecté sur le front, montant un grand cheval bai-brun d’origine canadienne au caractère difficile. Pour accomplir notre mission, nous devons passer sur la crête du mont Kemmel. Une perspective peu réjouissante puisqu’au même moment les artilleurs allemands et belges s’y livraient un duel effréné. Bien que désormais habillé en « bleu horizon », notre silhouette se détache parfaitement sur le ciel et, en un rien de temps, nous nous trouvons sous le feu de l’artillerie ennemie. Nous chevauchons l’un derrière l’autre lorsque ma jument est touchée par un éclat d’obus de 77 mm qui la coupe littéralement en deux, au passage des sangles, à quelques centimètres de mes jambes. « Miraculé », bien que couvert de sang, je m’en tire indemne. Un événement dramatique qui me pousse à renvoyer au bivouac le dragon qui m’accompagne et son cheval rétif, pour continuer ma mission à pied, afin de passer plus facilement. Une solution qui me permet de rejoindre enfin le poste de commandement de l’artillerie belge où je remets mon pli en main propre au général présent, selon l’ordre reçu. J’ai à peine le temps de lui rendre compte du drame que je m’évanouis...

Lorsque je reviens à moi, les artilleurs belges me font boire une bonne rasade de rhum, tandis que quelques- uns lavent de leur mieux mon uniforme encore maculé de sang et de boue. Ce n’est qu’une fois remis de mes émotions que je reprends à pied le chemin de retour, quelque peu inquiet par l’idée de réemprunter l’itinéraire aller. Arrivé à la hauteur de ma jument, je récupère dans mes sacoches mes affaires personnelles : rasoir, blaireau, ainsi que mon livret militaire, les photographies de mes parents et mon sabre. C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que je dois quitter ma pauvre Fantaisie qui m’accompagnait depuis le début de la guerre. L’embrassant une dernière fois, je reprends ma progression pour rejoindre mon unité. Durant ces quatre années de guerre, j’ai vu beaucoup de mes camarades et de chevaux mourir, mais c’est une chose à laquelle on ne peut s’habituer. Une nouvelle en ce qui me concerne, je m’en sors sans une égratignure. Suite à cette histoire, je suis proposé pour la croix de Guerre belge, mais sans résultat. Après l’armistice du 11 novembre 1918, le 26e régiment de dragons quitte la Belgique et rejoint le Grand-Chesnay en Seine-et-Oise, où, en compagnie du lieutenant Melchior de Vogue, je m’entraîne dans le parc du château de Versailles, à la porte Saint-Antoine, afin de participer à des concours hippiques et des courses militaires. Suite à ces entraînements sur obstacles naturels, je réussis à me classer premier sur quatre-vingt-douze concurrents au concours hippique de Saint-Cyr-l’école sur mon cheval de sport Lancelot.

(Collection Frédéric Conrad)

Le jour de la signature du traité de paix, le 28 juin 1919, le 26e régiment de dragons était de service dans la cour du château de Versailles. J’assume alors les fonctions de trompette-major. Il m’arrivait également de diriger la fanfare du 17e régiment de dragons. En effet, lorsqu’il y avait une prise d’armes à l’arrière du front pour des remises de décorations, je devais réunir les deux fanfares tant il y avait eu de trompettes tués au sein des deux formations. Au début de la guerre, lors d’une revue des troupes, le field-marshal Lord Horatio Herbert, comte de Kirchener de Kartoum, alors ministre de la Guerre de Grande-Bretagne, daigna féliciter la fanfare du 26e régiment de dragons en la personne de son trompette-major, le brigadier-trompette Félix Conrad. Je dois préciser que ma nouvelle monture s’appelait Jacynthe et qu’elle avait un éclat d’obus dans la tête la faisant tellement souffrir qu’elle décida d’en finir par elle-même. Elle se tua quelques mois plus tard en se frappant la tête contre les murs de son écurie, celle de M. Barreau, avenue Dutartre, au Grand-Chesnay. Ayant refusé la proposition d’avancement au grade d’adjudant dans l’aviation, je décidai de poursuivre ma carrière militaire à la fanfare du régiment de cavalerie de la légion de la Garde républicaine de Paris jusqu’en 1937.

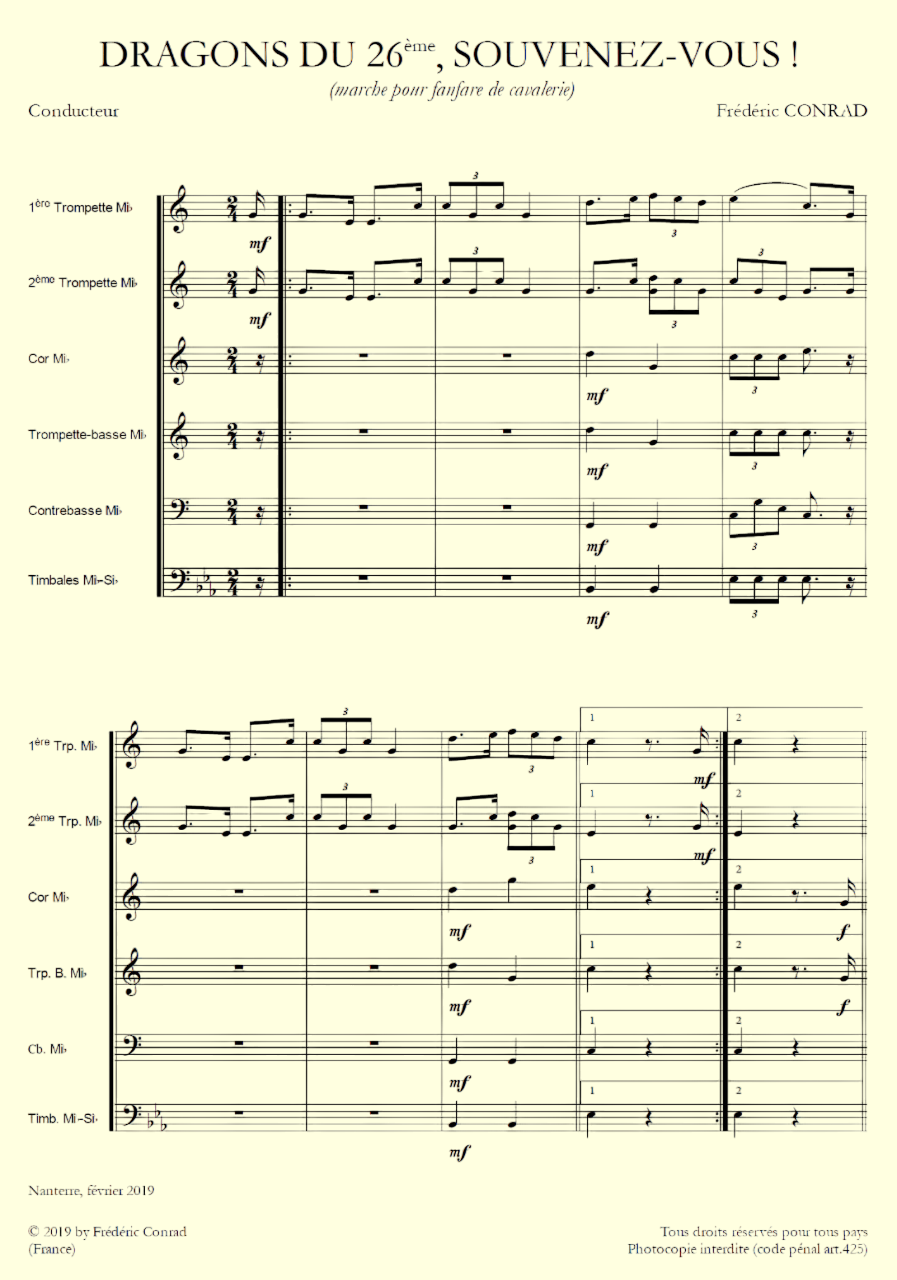

Enregistrée par la musique de la gendarmerie mobile,

direction Olivier Garnier.