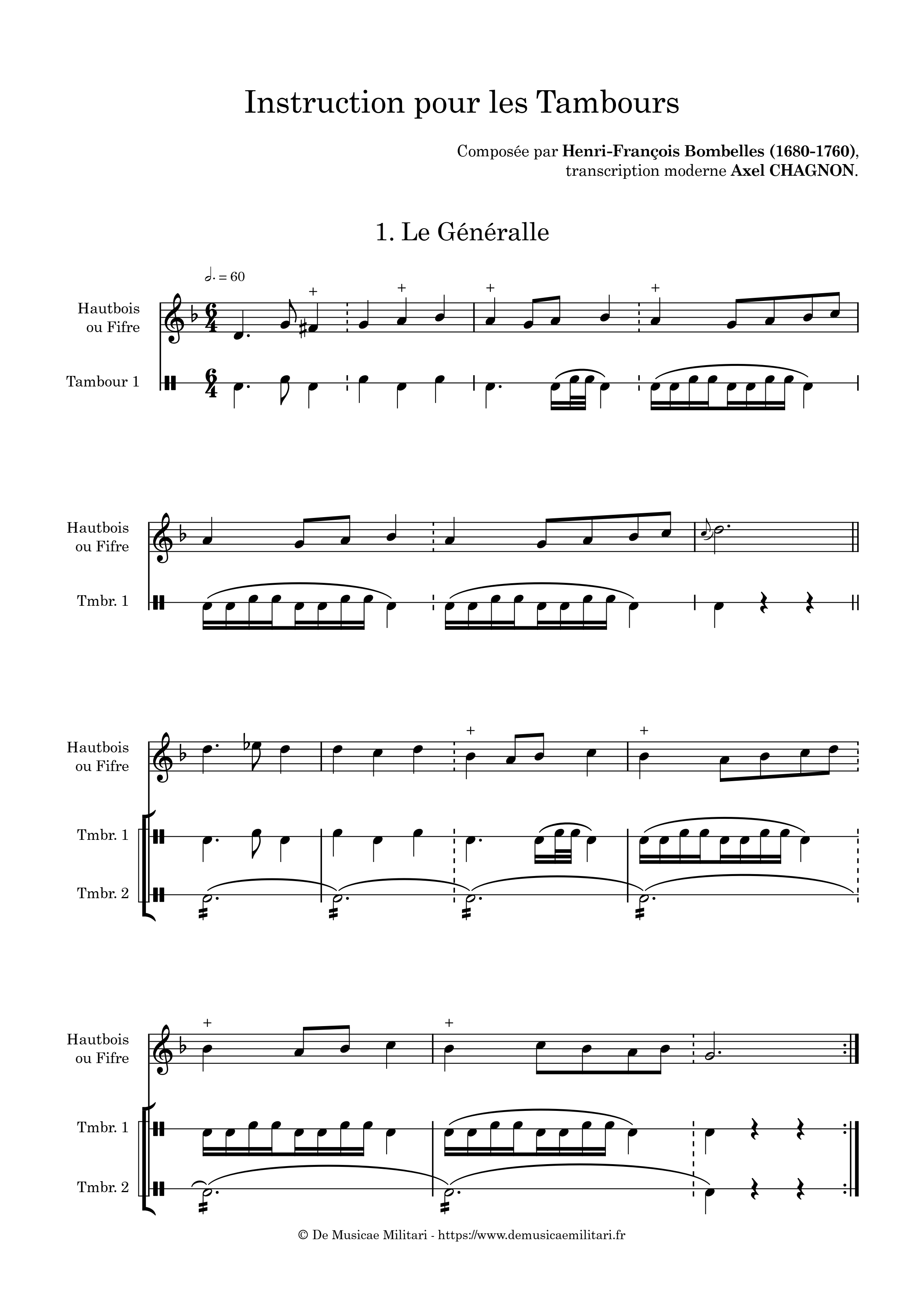

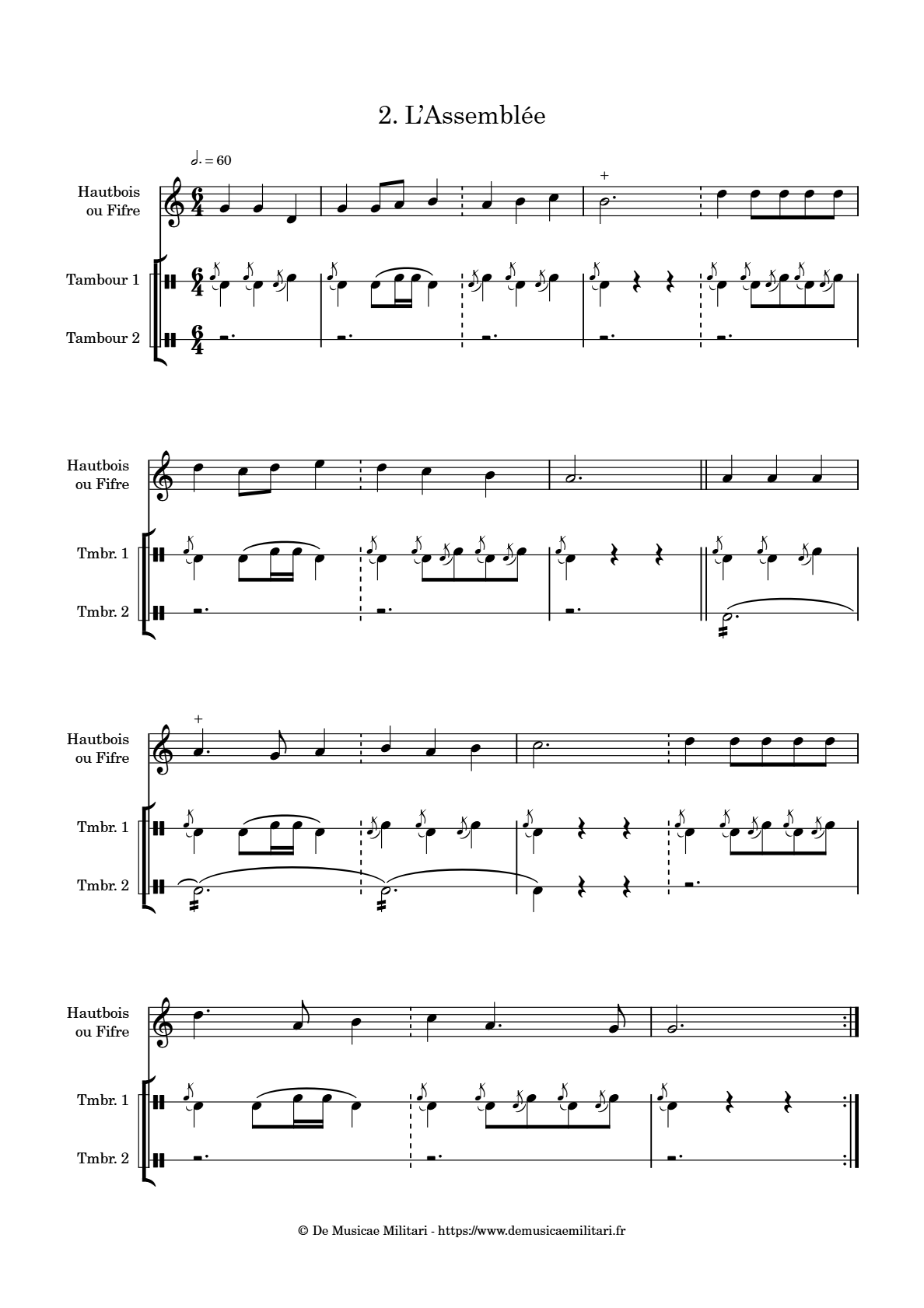

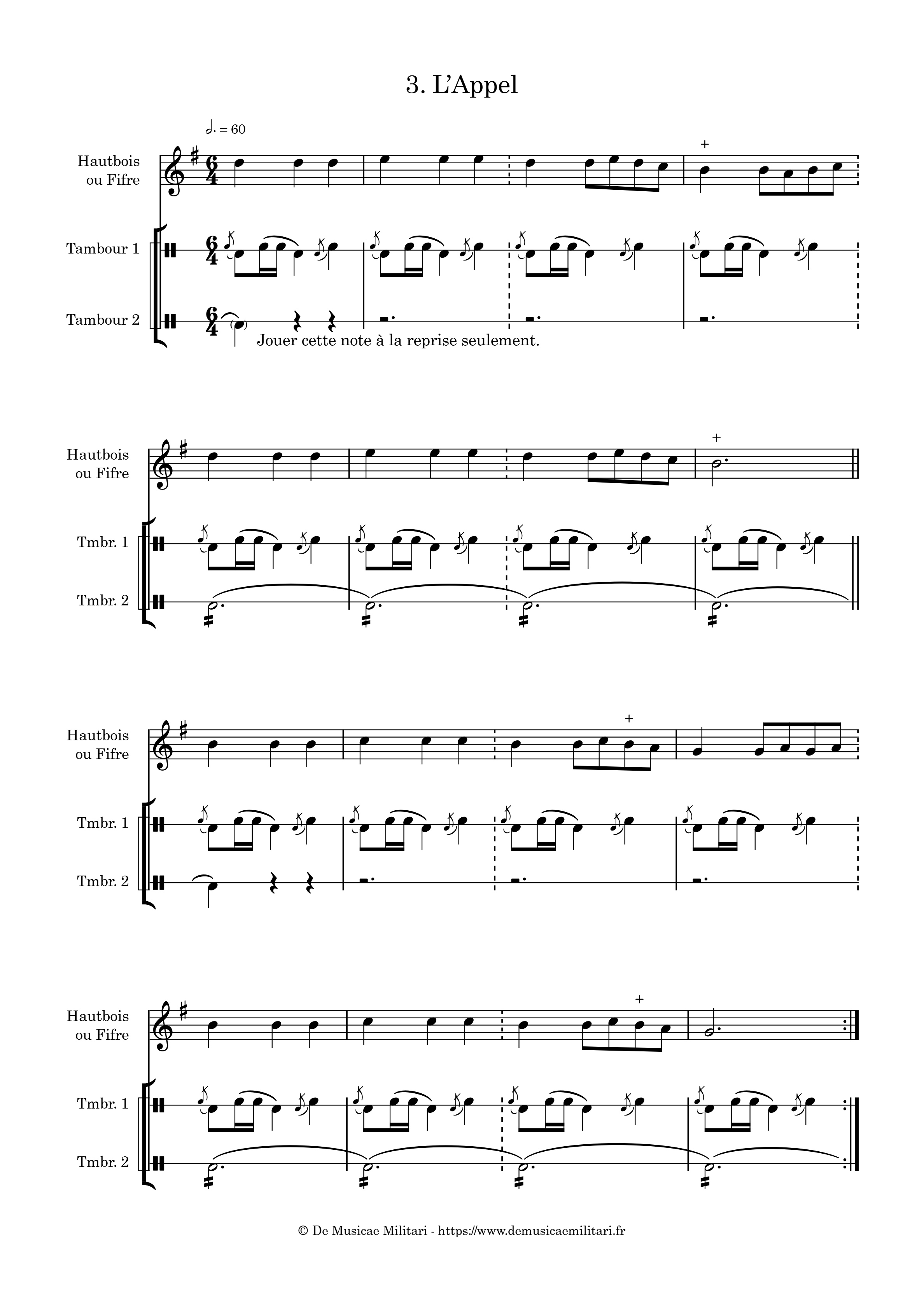

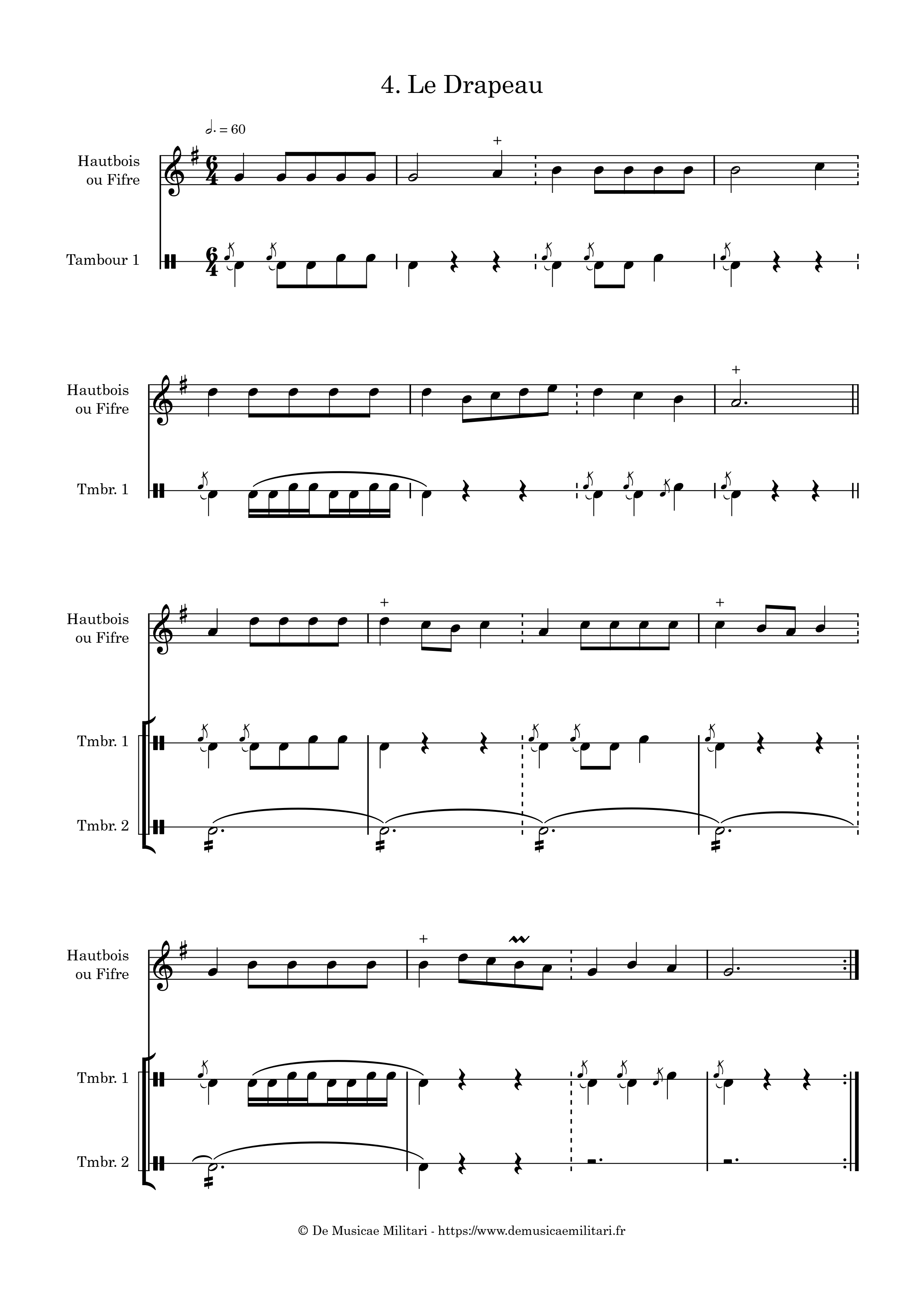

Instruction pour des Tambours etDiverses Batteries de l'Ordonnance 1756

par Axel Chagnon

Instruction pour les Tambours (texte original )

Les Tambours après avoir serré les cordes de leurs Caisses, accordent leur timbre de façon qu'il ne rend qu'une vibration par chaque coup de Baguette. La Caisse doit être portée un peu de biais, de sorte que le gros touche le joint de la hanche gauche, et par devant que le bord aboutisse aux boutons de l'habit, deux pouces au dessus du Ceinturon ; de cette manère le Tambour aura la Cuisse gauche libre pour marcher, et le bras gauche ne sera point gêné pour battre. Il faut tenir la baguette droite serrée à pleine main ; c'est-à-dire, tous les doigts fermés.

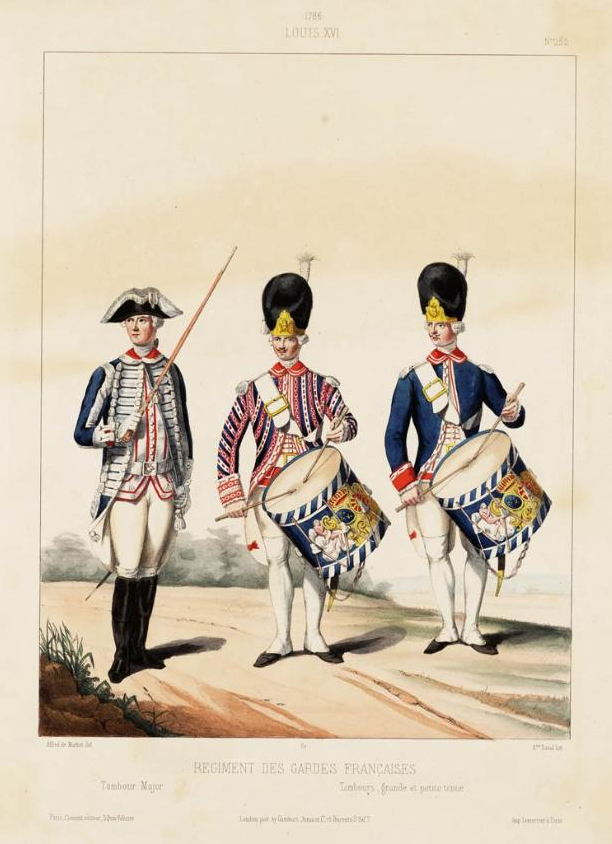

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographies, RESERVE FOL-DB-15 (D, 2).

Les Tambours auront attention en battant, de faire tomber les deux boutons des baguettes au milieu de la peau de Caisse.

Il faut que leurs bras remuent avec aisance, sans affecter de faire de trop grands mouvemens, et que leurs poignets tournent également avec liberté.

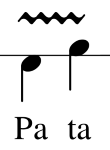

Chaque coup de Baguette se désigne par un terme dont le son ressemble au bruit que le coup forme sur la Caisse. On distingue aussi par ces mots les coups donnés de la main droite ou de la gauche ; et par la duretés ou la délicatesse de la prononciation on rend la froce ou la faiblesse du coup.

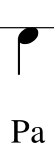

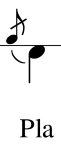

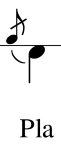

Les mots qui commencent par un P. marquent les coups frappés fort de la main droite. Cette main étant sous la gauche on en note les coups sur la ligne d'enbas.

on écrit au dessous

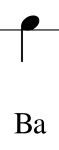

La Lettre B. étant moins dure à prononcer et ayant beaucoup d'analogie avec le P. désigne les coups foibles de la même main, et se place acause de cela sur cette même ligne d'enbas.

on écrit au dessous

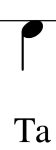

Les T. marquent les coups appuiés fort de la main gauche, cette main étant au dessus de la droite on en réprésente le coup par une notte qui est dans l'intervale au dessus de la ligne d'enbas.

Ce coup se nomme par consequent

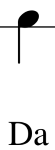

Le D. ayant une prononciation presque pareille, mais plus douce que le T. dé les coups foibles de cette même main et se place pour cette raison dans la même intervalle. Ce coup se nomme donc

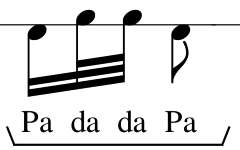

Le Coup double commençé foiblement de la main gauche, fini et appuié sur tout de la droite, se marque ainsi Il se comme acause de la main droite

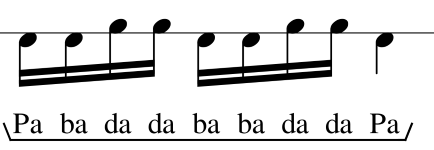

Le coup double commencé foiblement de la main droite, fini et appuyé principalement de la gauche, est notté ainsi Il est appelé acause de la main gauche qui y domine

On nomme Ra ſimple, un roulement de quatre coups de baguette battus fort vite et dont le dernier est le plus marqué ; le 1

Le Ra double est une grand roulement a baton rompu, c'est a dire deux coups de suite de la mê main, deux de la droite, deux de la gauche, ainsi de suite

Voicy la fa&ccecil; de le notter

On l'écrit de cette manière

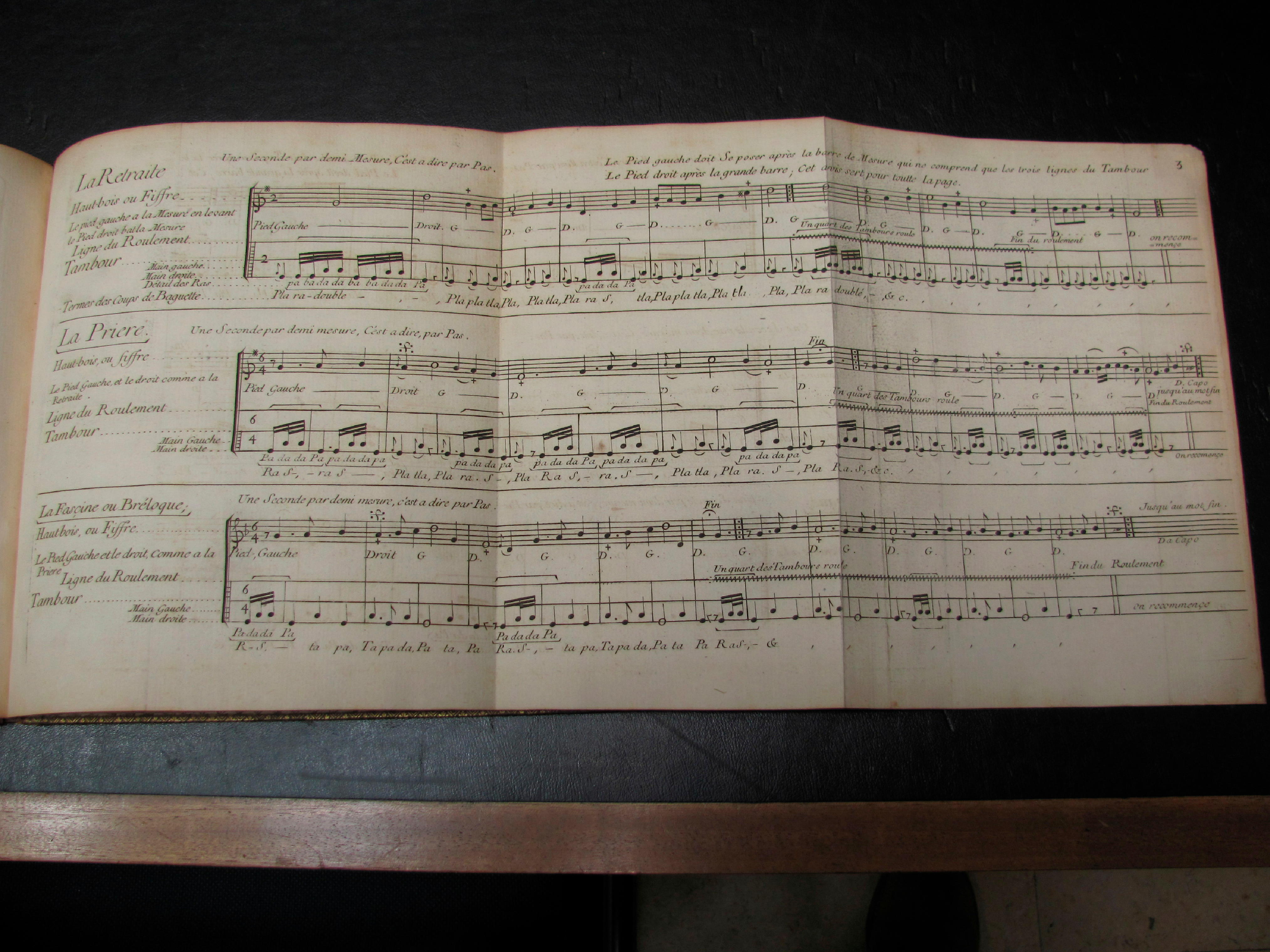

Le Roulement qu'une partie des Tambours fait tandis que l'autre bat l'ordonnance est exprim&eaucte; par un zigue zague sur la 3 (dans les retranscriptions, le roulement est écrit sur une deuxième portée de tambour).

(dans les retranscriptions, le roulement est écrit sur une deuxième portée de tambour).

On commence toujours un Ra de la main droite et il se finit aussi par un coup fort de la même main droite. Quand les coups sont alternativement de la main droite et de la gauche, on les compte et l'on dit: les Cinq, les Sept, les Neuf coups, &tc. C'est ce qu'on appelle battre a baton rond.

Les Tambours Majors auront soin desormais en instruisant les tambours de se servir de ces termes, et de leur faire faire l'Ecolle en marchant, car il n'y aura que le pas qui leur donnera une cadençe égalle.

Il faut toujours partir du pied gauche et finir de marcher par le pied droit. Le Tambour Major commandera dabord

Cet Article très important que toutte l'infanterie batte et marche sur la même cadençe, est plus façle qu'on ne croit.

Pour conserver cette cadençe toujours égale, les Tambours Majors exerçeront leurs tambours a passer sans interruption d'une batterie a l'autre, comme de la Generalle a l'Assemblée, l'Appel &c. Le Tambour de la droite du 1

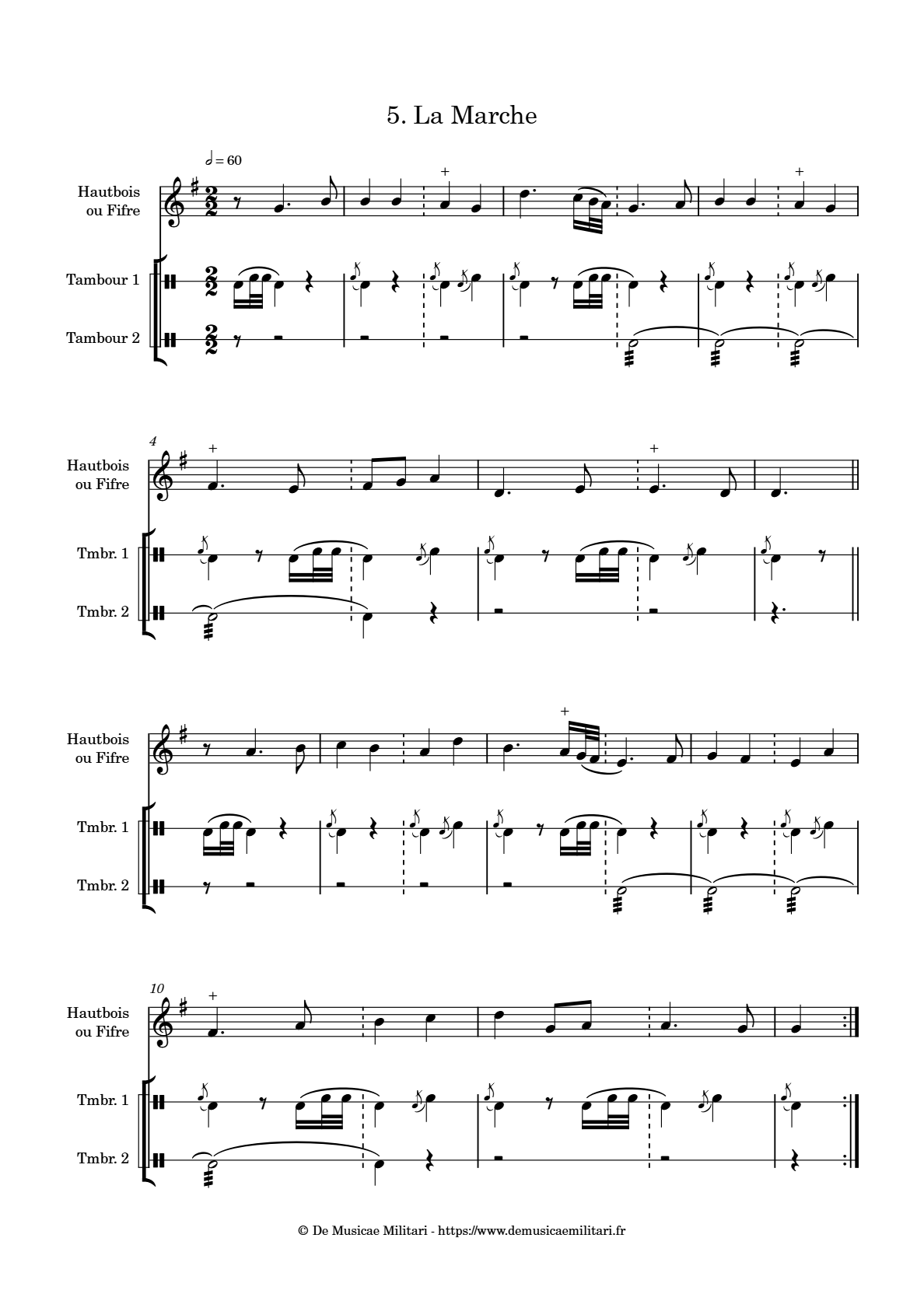

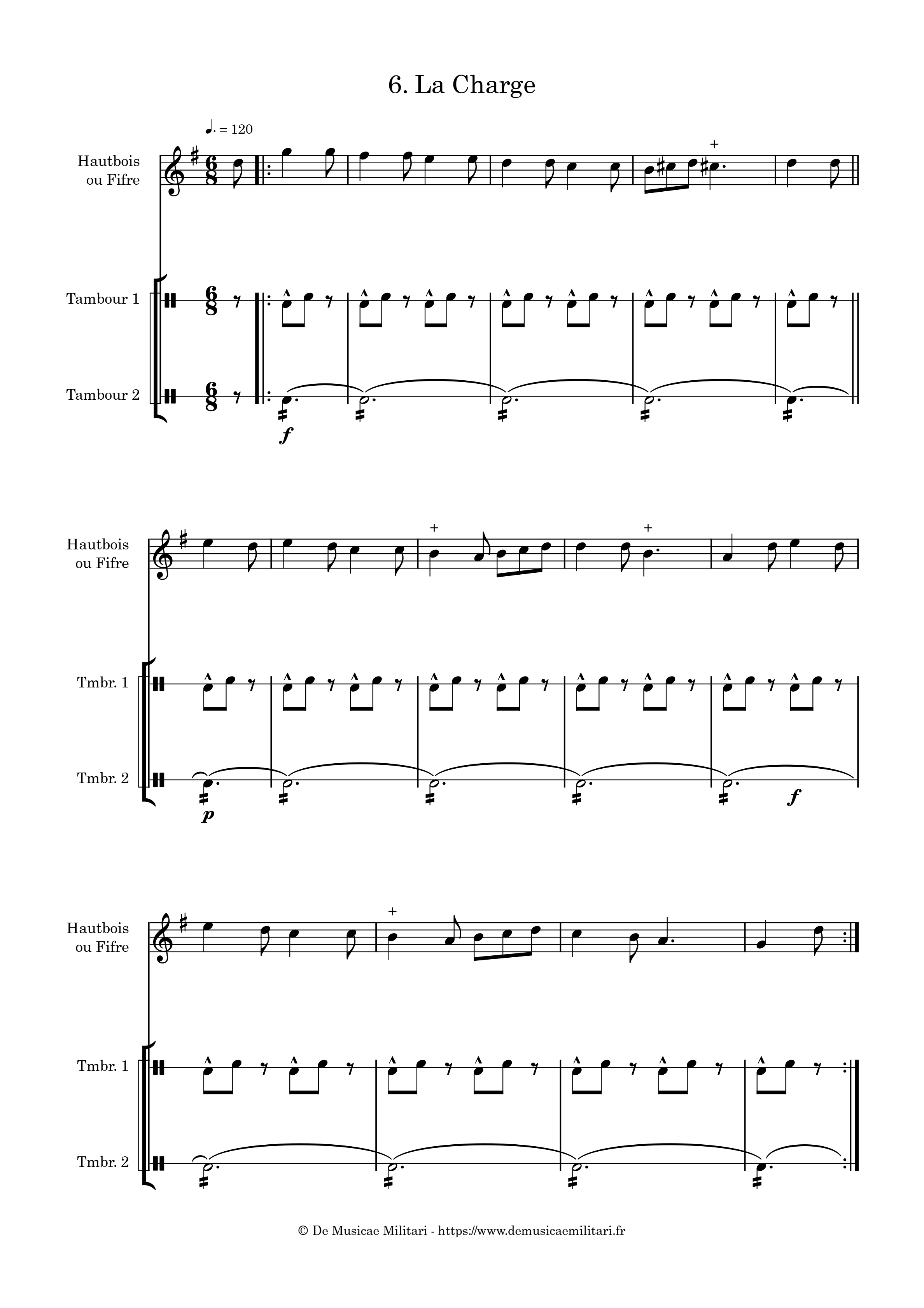

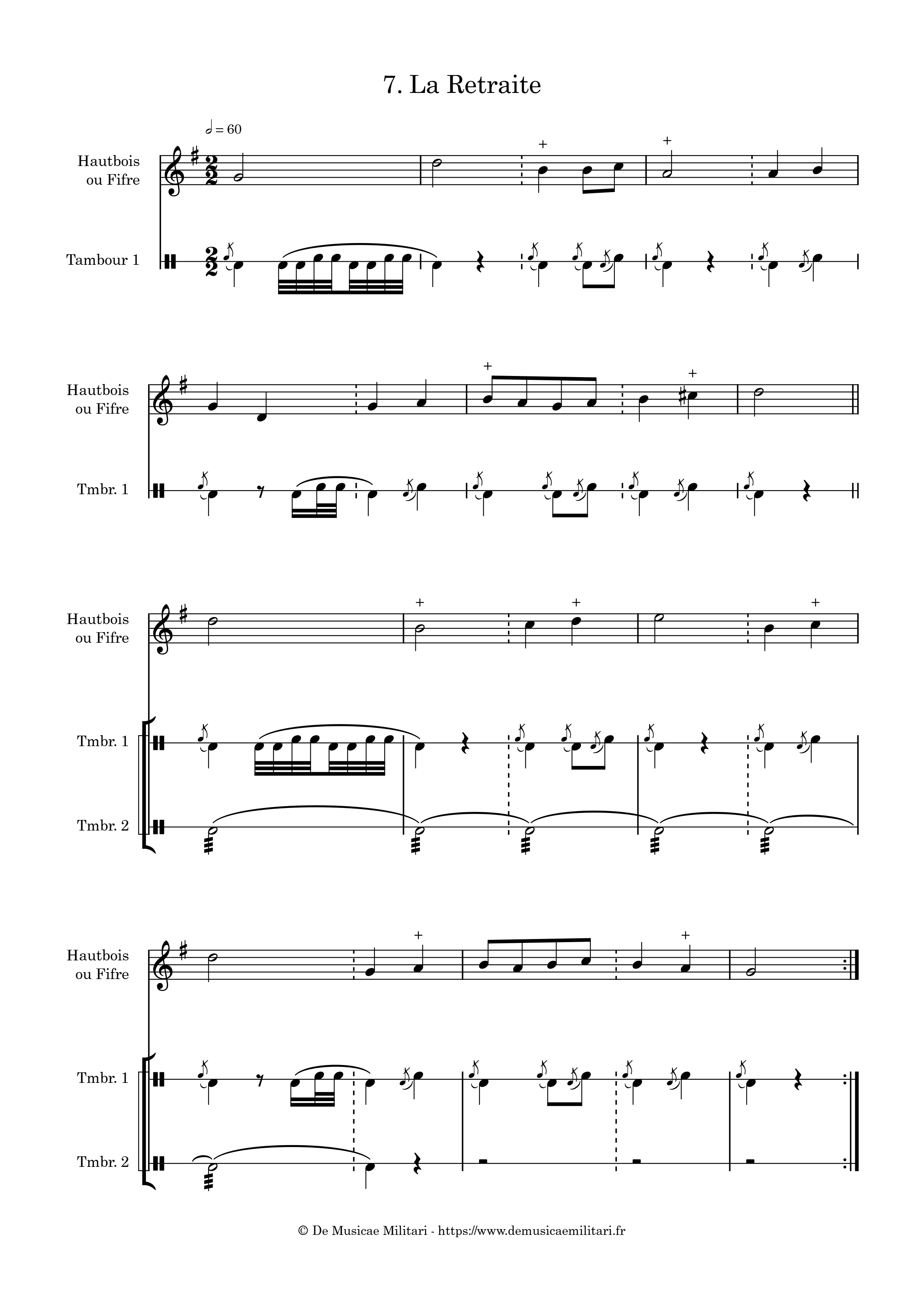

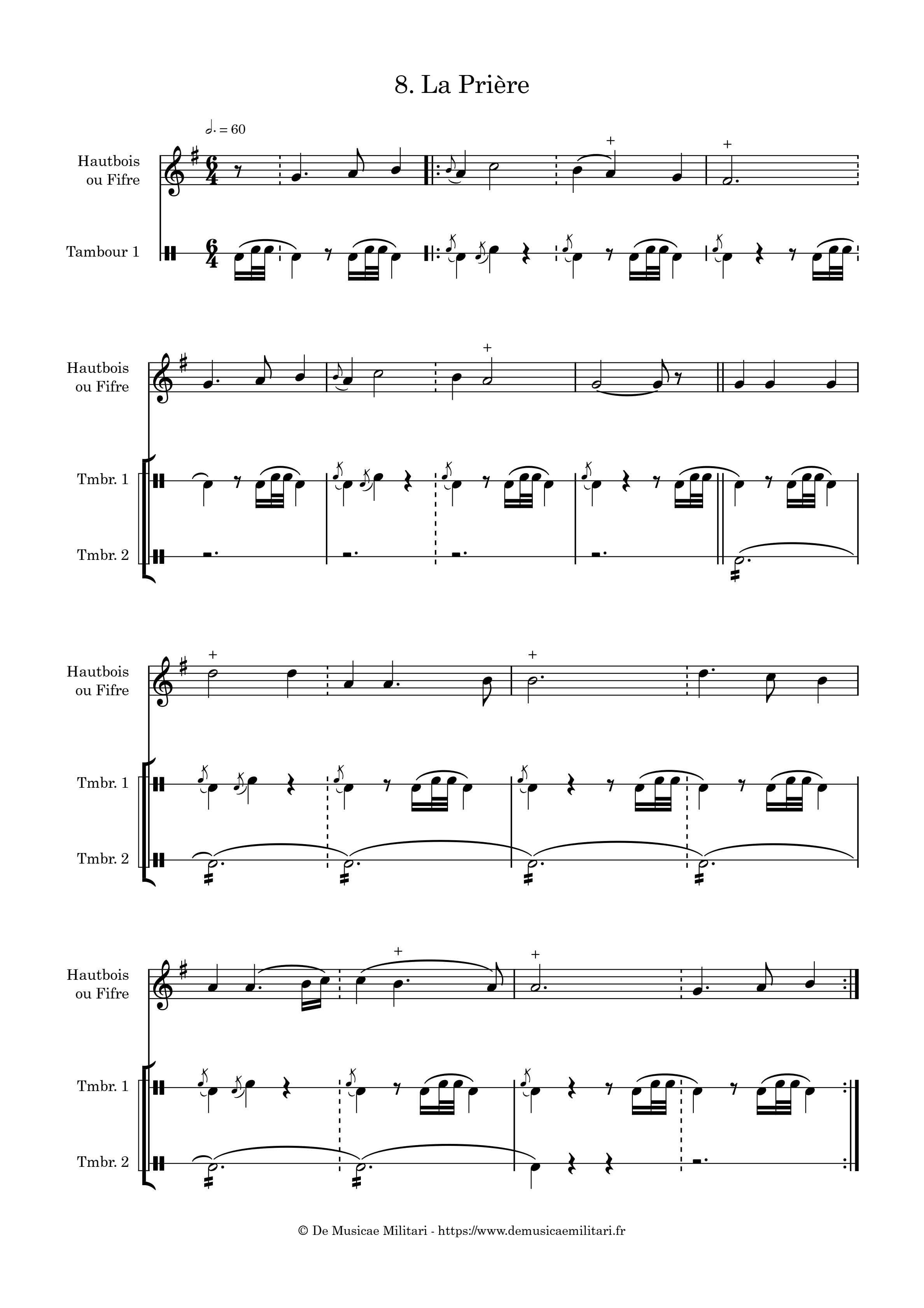

Transcription et enregistrements des partitions :

Analyse

Ces partitions représentent une véritable révolution dans le milieu musical militaire. Pour la première fois, des signaux officiels communs à toutes les armes de l'infanterie sont transmis à travers une écriture musicale moderne et normalisée.

Bibliothèque nationale de France, cote Vm8-Q3.

Dès la première page de la version royale, plusieurs éléments méritent l’attention. On observe notamment la distinction claire entre les coups de main gauche et ceux de main droite, différenciés par leur position sur la portée, avec des hampes orientées dans un même sens. L'écriture y est également beaucoup plus détaillée en ce qui concerne les rudiments. Si cette séparation était déjà amorcée dans le recueil de Philidor l’Aîné, des incohérences subsistaient, créant de nombreuses incompréhensions. Il faudra attendre 1870, avec la parution de la méthode intitulée école du Tambour – Méthode pour apprendre à battre la caisse de Carnaud Jeune, pour retrouver un tel niveau de précision. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle que ces pratiques seront enfin codifiées officiellement dans les ordonnances militaires. Entre-temps, la majorité des méthodes de tambour publiées ont même régressé dans leur manière de noter : on retrouve par exemple des notations littérales pour des figures complexes ("rat de cinq", "quatre coups anglais", etc.), ce qui témoigne d’une perte de rigueur dans la transcription musicale.

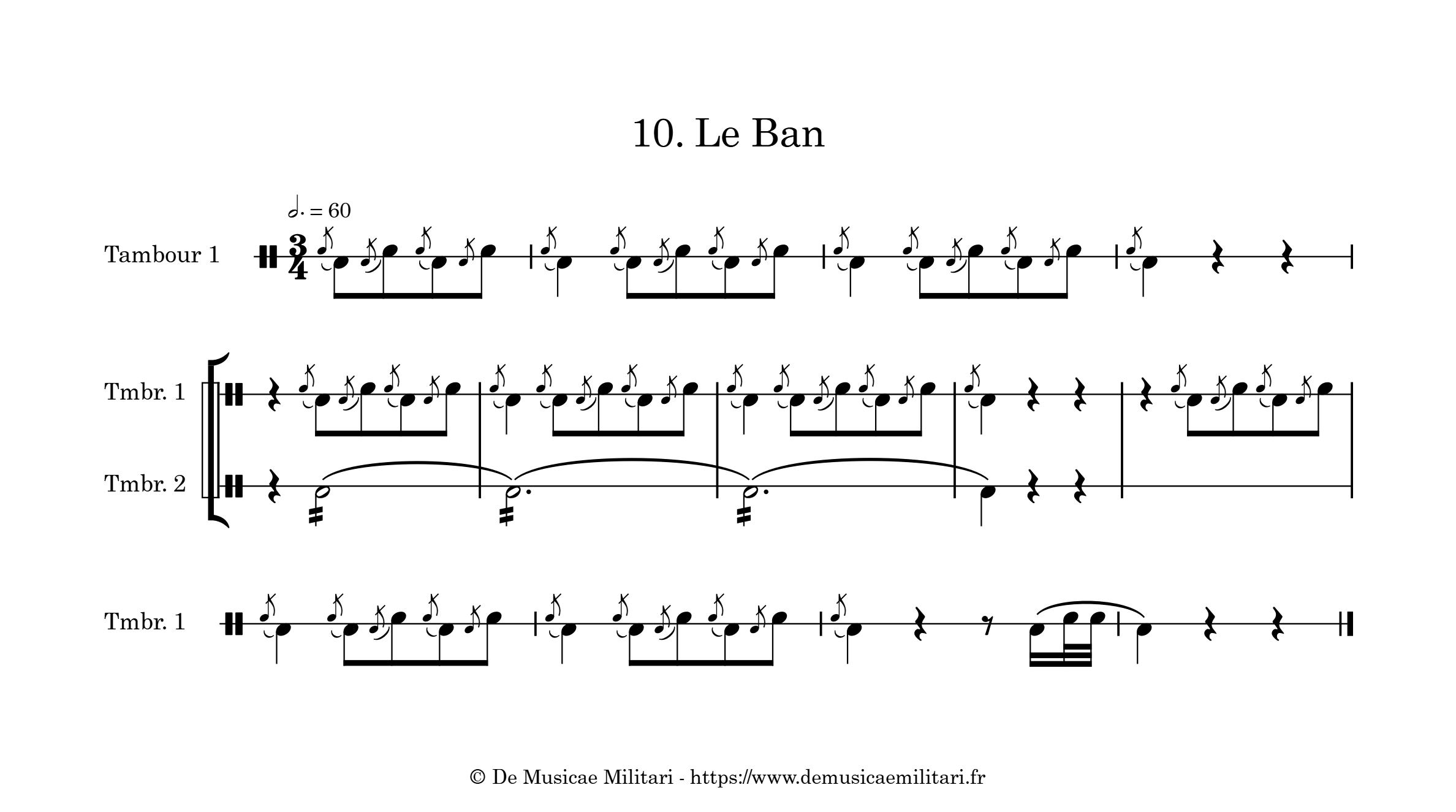

En histoire de la musique, on attribue généralement à Beethoven, au début du XIXe siècle, l’introduction de la première indication précise du tempo, grâce à l’invention du métronome par son ami Maelzel. Jusque-là, seules des mentions subjectives telles que Moderato ou Allegro étaient employées. Pourtant, ces partitions militaires témoignent déjà d’un souci de précision rythmique remarquable. En effet, au début de chaque batterie, un tempo est indiqué par rapport à la vitesse du pas : un pas par seconde, deux pas par seconde, ce qui correspond approximativement à noire = 60 ou noire = 120. Cette corrélation entre cadence de marche et battue constitue une véritable innovation dans le champ de la céleustique. à ma connaissance, il s’agit des seules partitions de cette époque à faire figurer ce type d’indication.

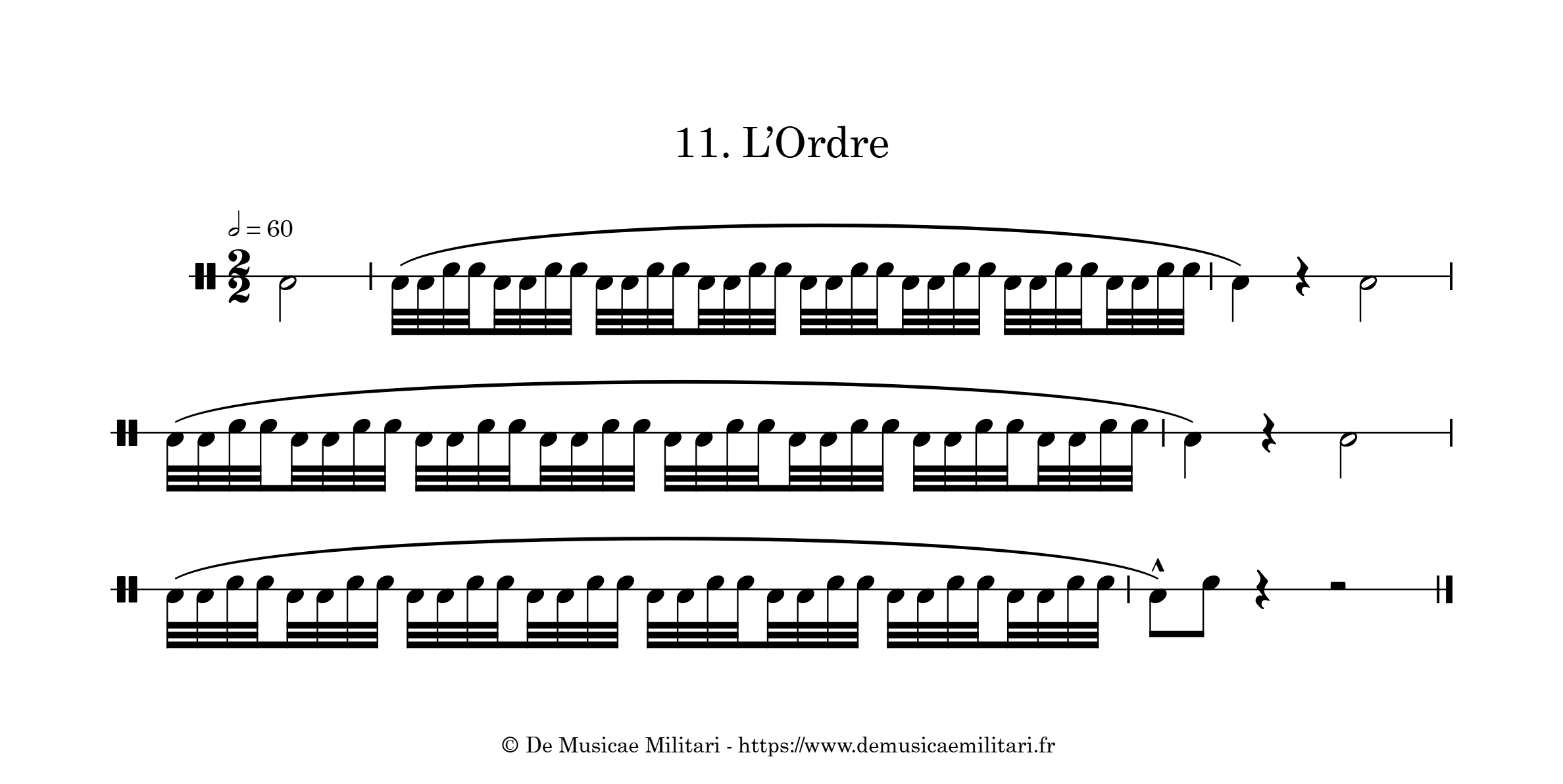

Un autre apport fondamental de ces partitions réside dans l’indication selon laquelle un quart des tambours devait rouler pendant l’exécution de la batterie. Ce roulement, signalé par une ligne ondulée, permettait aux troupes de se repérer dans le nombre de répétitions et instaurait une structure en couplet-refrain, rythmant ainsi les séquences musicales. L'écriture d’origine ne précise toutefois pas le débit ou la vitesse du roulement. Dans certaines pièces, comme la charge, celui-ci est continu, alternant entre les nuances forte et piano, renforçant ainsi l’effet dramatique et dynamique de la séquence.

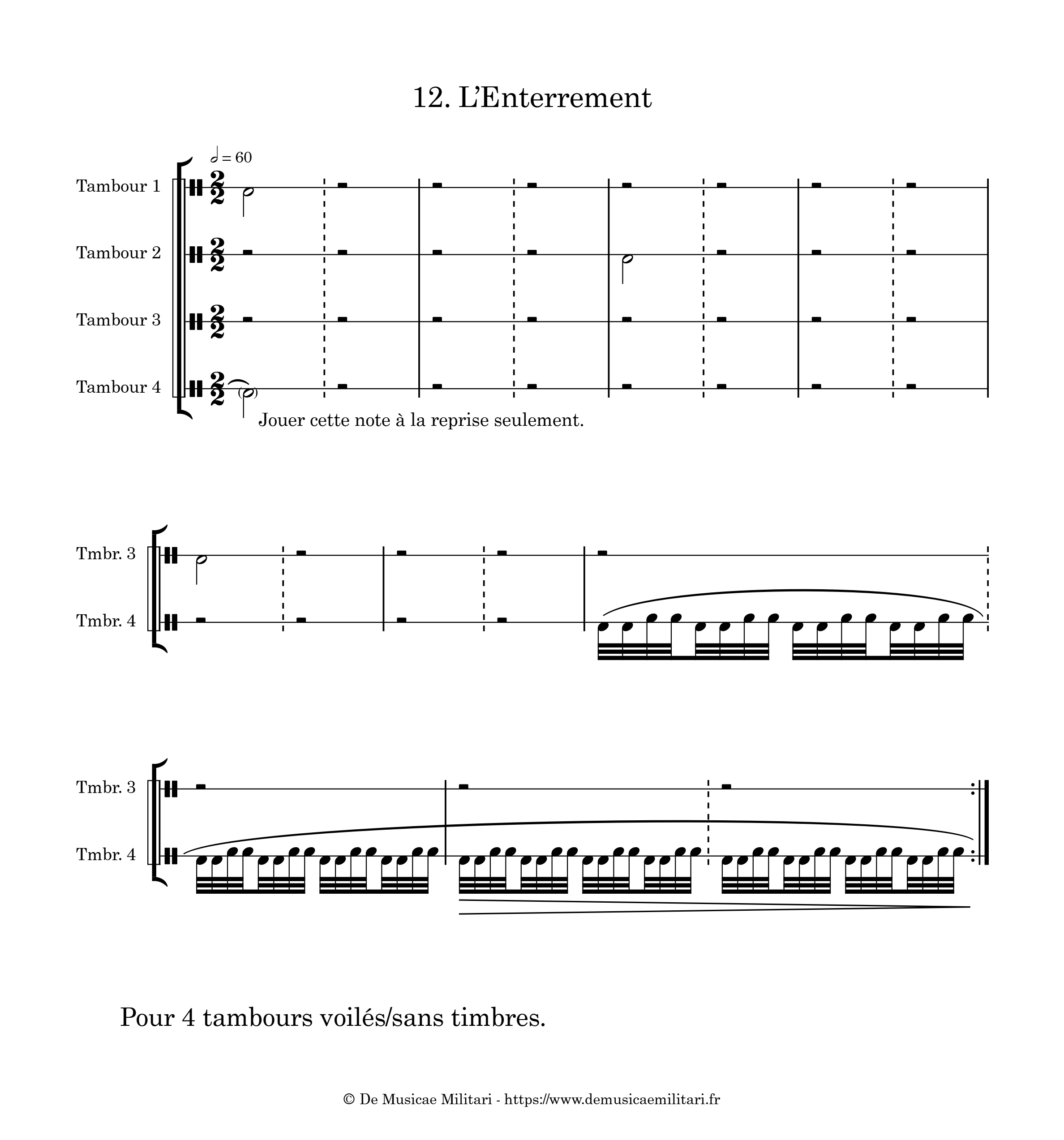

Malgré ses nombreuses qualités, la partition contient quelques erreurs. Par exemple, dans la retraite, une mesure est écrite en trois temps au lieu de deux. La notation des onomatopées, elle, ne permet pas toujours de distinguer clairement un nouveau pas d’une simple accentuation, ce qui peut prêter à confusion. Dans la séquence de l’enterrement, aucune mention n’est faite concernant l’usage éventuel de tambours voilés (c’est-à-dire recouverts d’un crêpe noir[1], selon la tradition). Toutefois, cette pratique peut raisonnablement être supposée.

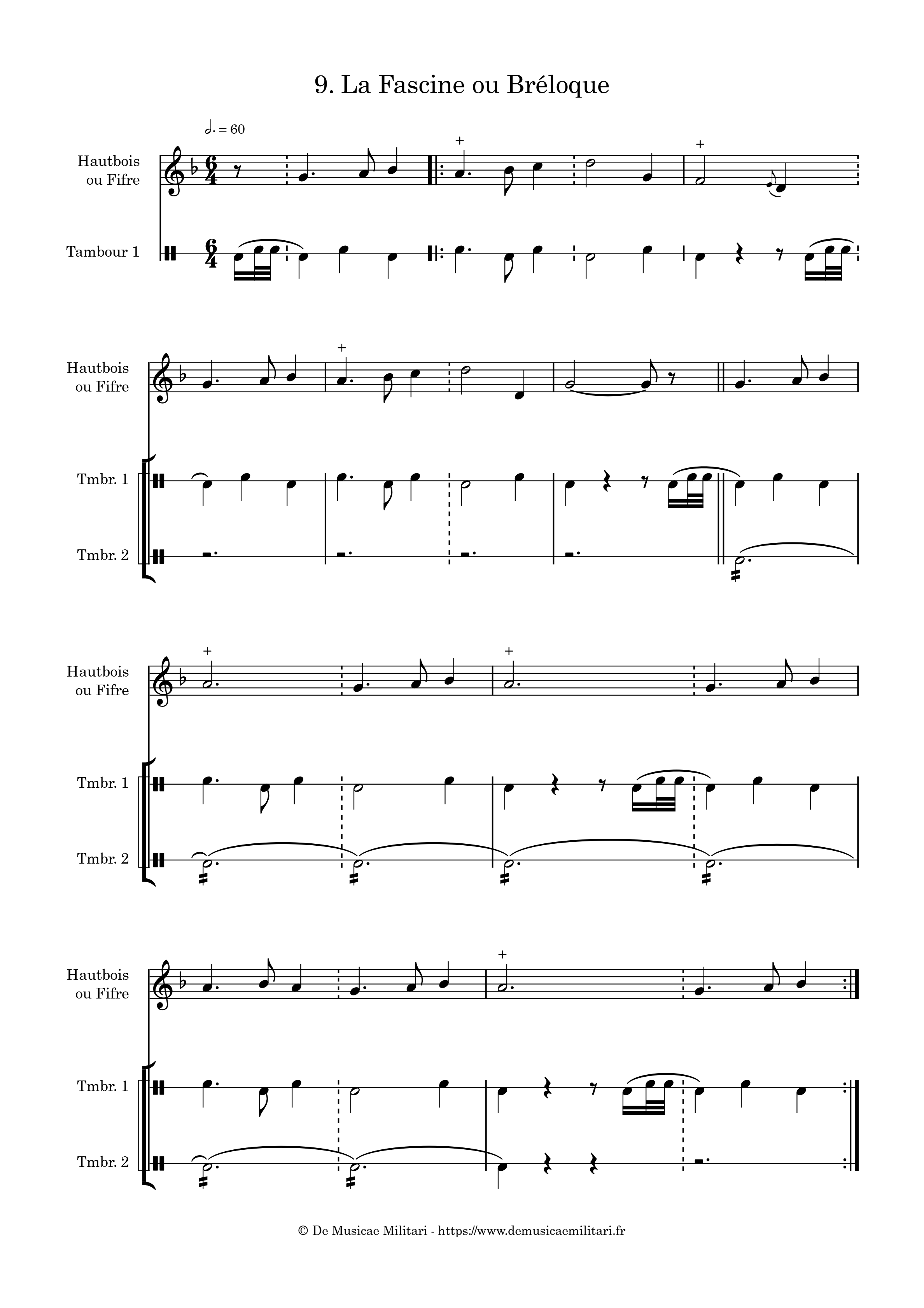

Concernant le fifre, la tonalité de l'instrument utilisé n’est pas précisé. L’analyse des partitions suggère toutefois un fifre en Ré♭, alors que le hautbois militaire utilisé à l’époque est en Ut. De fait, ces deux instruments ne pouvaient pas jouer ensemble sans transposition préalable. Par ailleurs, la notation de la trille dans ces partitions reste ambiguë. Doit-on commencer par la note supérieure ou inférieure ? Les règles d’écriture musicale n’étant pas encore uniformisées à cette époque, cette question demeure ouverte. Enfin, l’alignement graphique entre les systèmes du tambour et du fifre manque de précision, ce qui soulève d’autres interrogations quant à l’exécution conjointe des deux voix.

Des batteries comme le drapeau, l'appel, la marche ou la retraite sont restées quasiment inchangées dans l’ordonnance française. On peut encore les entendre aujourd’hui lors de cérémonies patriotiques, désormais accompagnées du clairon.

Ce corpus de partitions témoigne d’une avancée majeure dans la codification musicale militaire, à la fois sur le plan de l’écriture, du rythme, de l’instrumentation et de la coordination des troupes. à bien des égards, il anticipe des pratiques qui ne seront formalisées que bien plus tard, et mérite ainsi une place à part dans l’histoire de la musique occidentale.