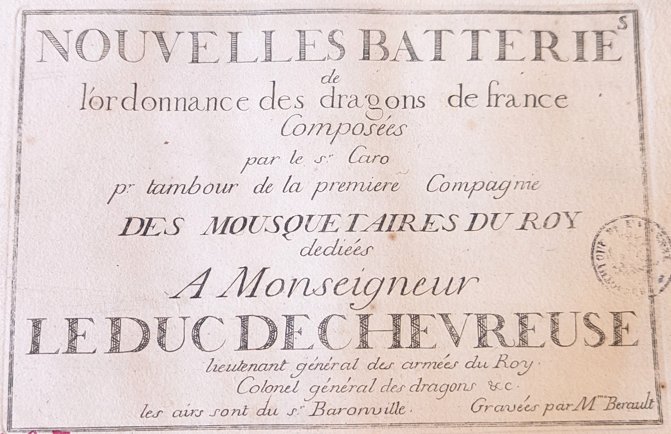

Principe pour les tambours,

par le Sieur Caro,

premier tambour de la première compagnie

des mousquetaires du Roy, 1755

par Axel Chagnon

Introduction (texte original )

A Monseigneur Le Duc de Chevreuse Lieutenant Général des armées du Roy. Colonel général des Dragons &c.

Monseigneur

Ayant eu l'honneur d'etre choisy pour former l'ecole des tamboũs des dragons et les idées que mes foibles talens m'ont fait concevoir a ce sujet ayant été approuvées, je prends la liberté de vous les présenter elles contiennent toutes les différentes batteries, et les tambours de chaque regiment pourront toujours y retrouver la justesse. Mon ambition sera remplie si mon travail vous est agréable et si je suis assez heureux pour mériter l'honneur de votre protection je suis avec un tres profond respec.

Monseigneur

Votre tres humble et tres obeissant serviteur Caro.

Transcription et enregistrements des partitions :

Analyse

L’ordonnance des mousquetaires constitue une première exception notable dans l’histoire de la celeustique militaire française : alors que celle de 1754 visait à unifier toutes les batteries de l’armée royale, les mousquetaires conservèrent le privilège d’une ordonnance spécifique.

En mars 1756, à Versailles, devant Louis XV, le Sieur Antoine Caro — premier tambour de la 1ère compagnie des Mousquetaires du Roi — dirige une présentation des batteries avec seize tambours de Dragons et douze hautboïstes (dont huit des mousquetaires et quatre du régiment de dragons d’Harcourt). Il en est le principal compositeur. Toutefois, les parties de hautbois ont été composées par un autre musicien : le sieur de Baronville, timbalier dans la compagnie des gardes du corps de Villeroy.

Bibliothèque nationale de France, magasin de l'Arsenal, cote MUS-487.

Un conflit d’intérêt oppose les deux hommes lorsque Baronville fait graver l’ordonnance sous son seul nom. Dans une lettre datée du 7 juillet 1756, François-Henri d’Harcourt, comte de Lillebonne, rectifie fermement la situation :

le Sr Barouville (sic) qui a arangé quelques airs sur les parties de l'ordonnance qui ont été changées a fait graver un livre défectueux pour la galerie, qui le fait passer pour le compositeur du total. J'écris à M. le Duc de Chevreuse sur cela en le priant de faire supprimer ce livre et de songer que le Sr Caro, s'est seul donné la peine de l'instruction des Tambours et de la composition des batteries que d'ailleurs son livre leur est nécessaire, et non pas celuy de Barouville qui ne doit être payé que de sa musique. Ayés la bonté de rendre au Sr Caro le service d'en parler à Mr de Paulmi et de luy faire faire un traitement proportioné à celuy qu'a valu au Tambour-major des Gardes, l'Ecole de ceux de l'Infanterie, il mérite que ses soins et son intelligence soient récompensés.Lettre de Harcourt Lillebonne datée du 7 juillet 1756, à M. de La Serre.

Finalement, Baronville et Caro perçoivent chacun 600 livres, tandis que les hautboïstes reçoivent 30 livres chacun.

Deux versions de cette ordonnance nous sont parvenues :

- Une version imprimée, conservée à la bibliothèque de l’Arsenal (cote MUS-487), comportant une introduction signée Caro.

- Une version manuscrite, conservée à la BnF Richelieu (cote RES VMB MS-36), sans introduction, mais avec des parties de fifres.

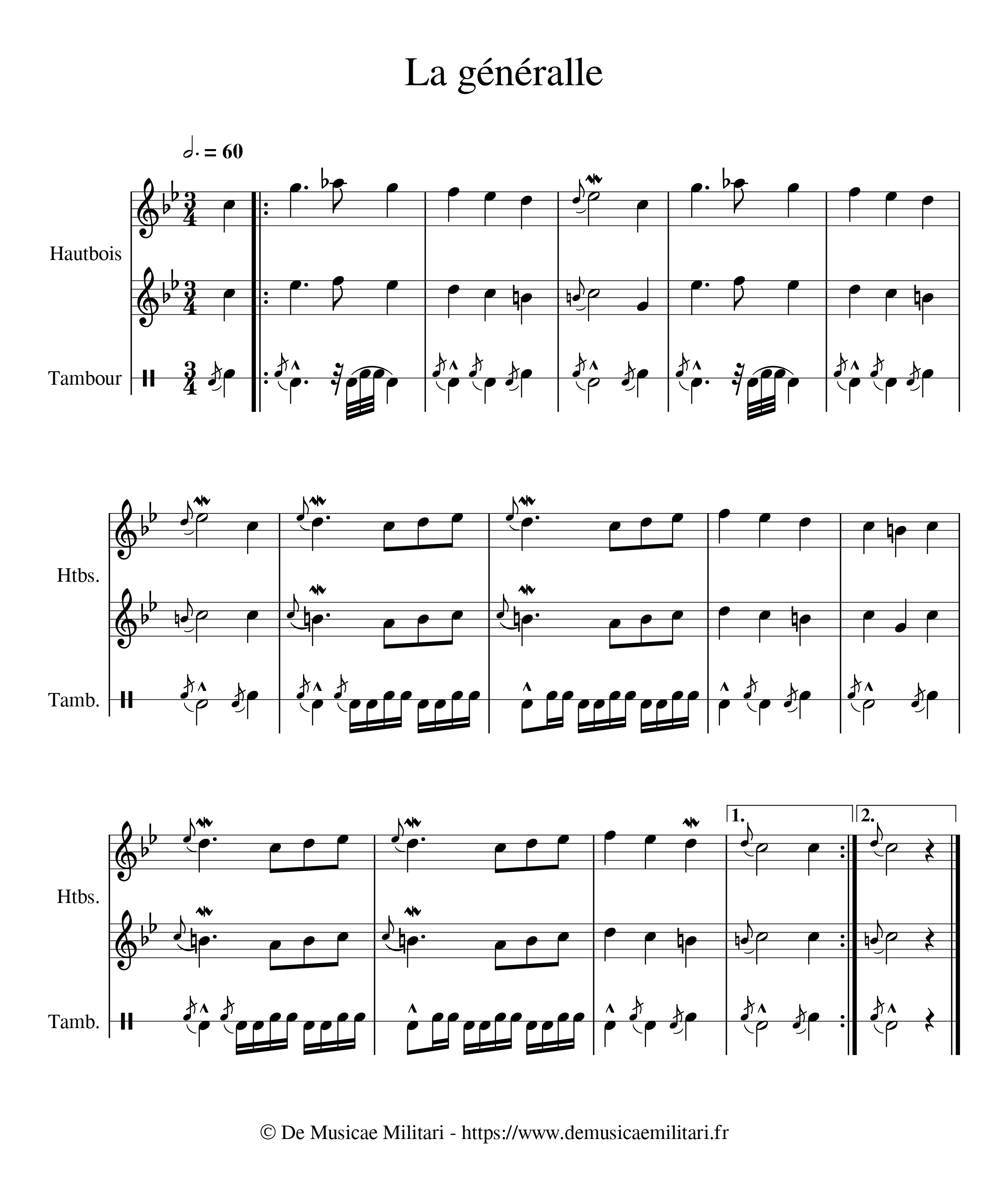

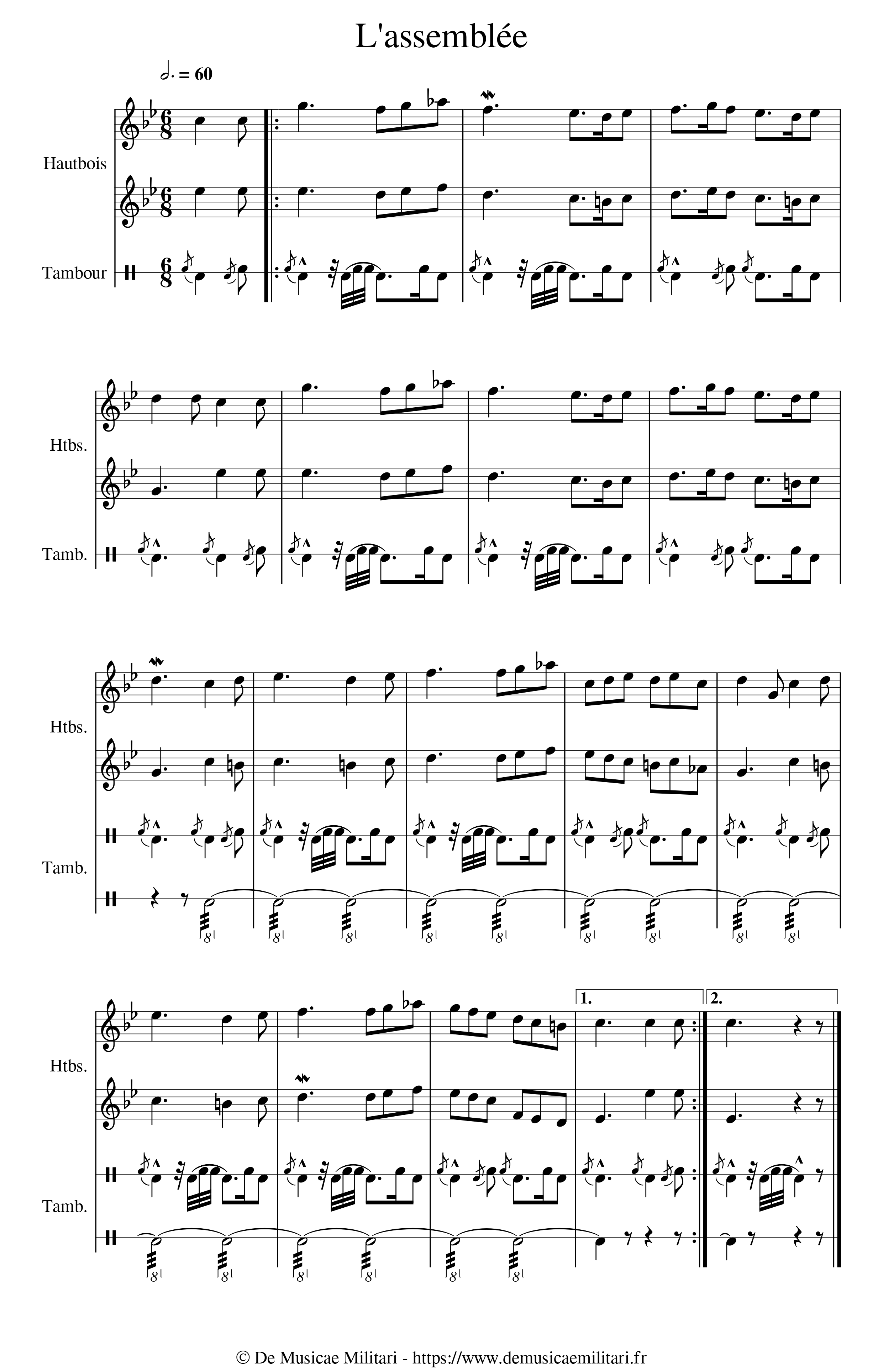

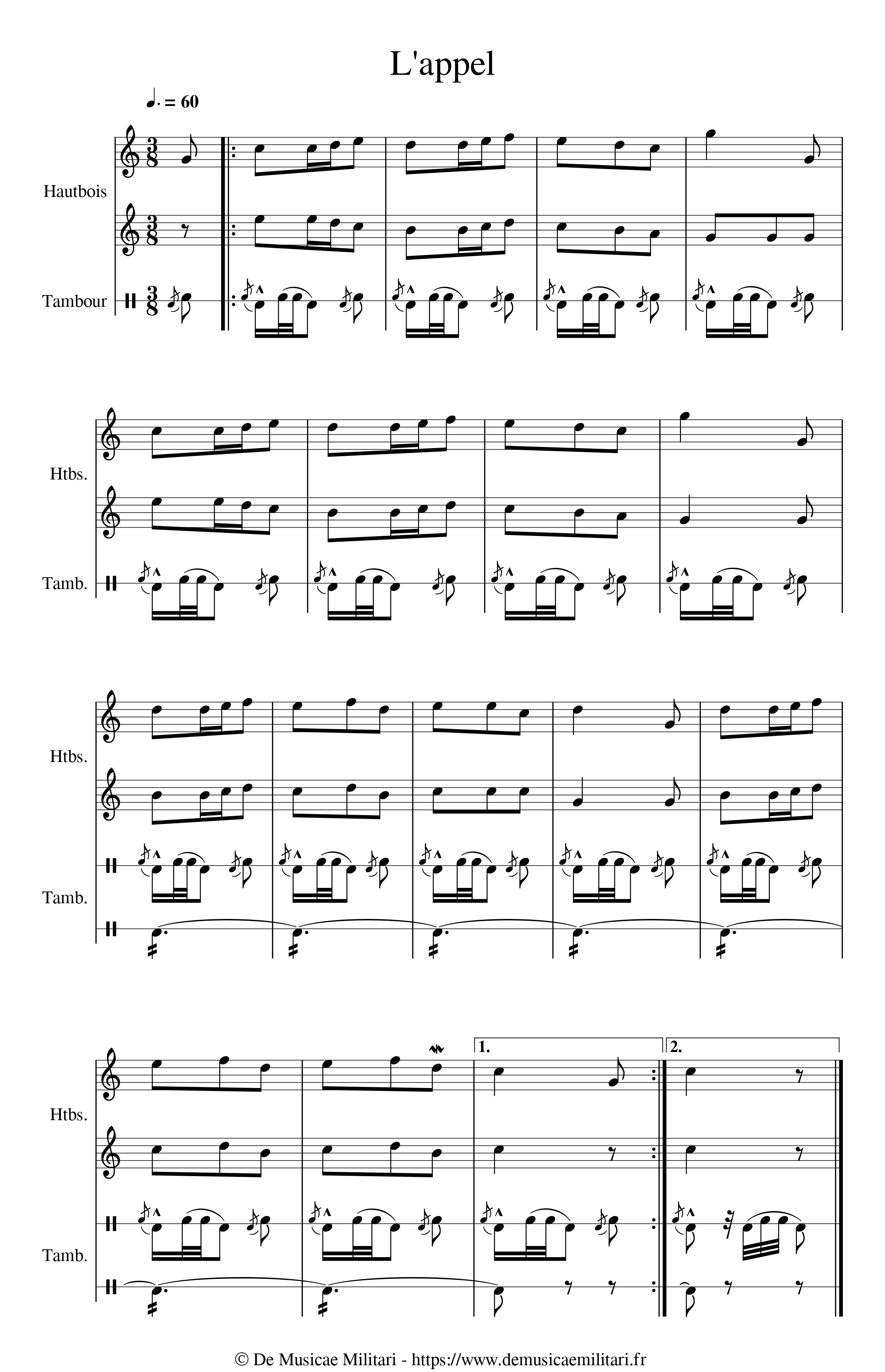

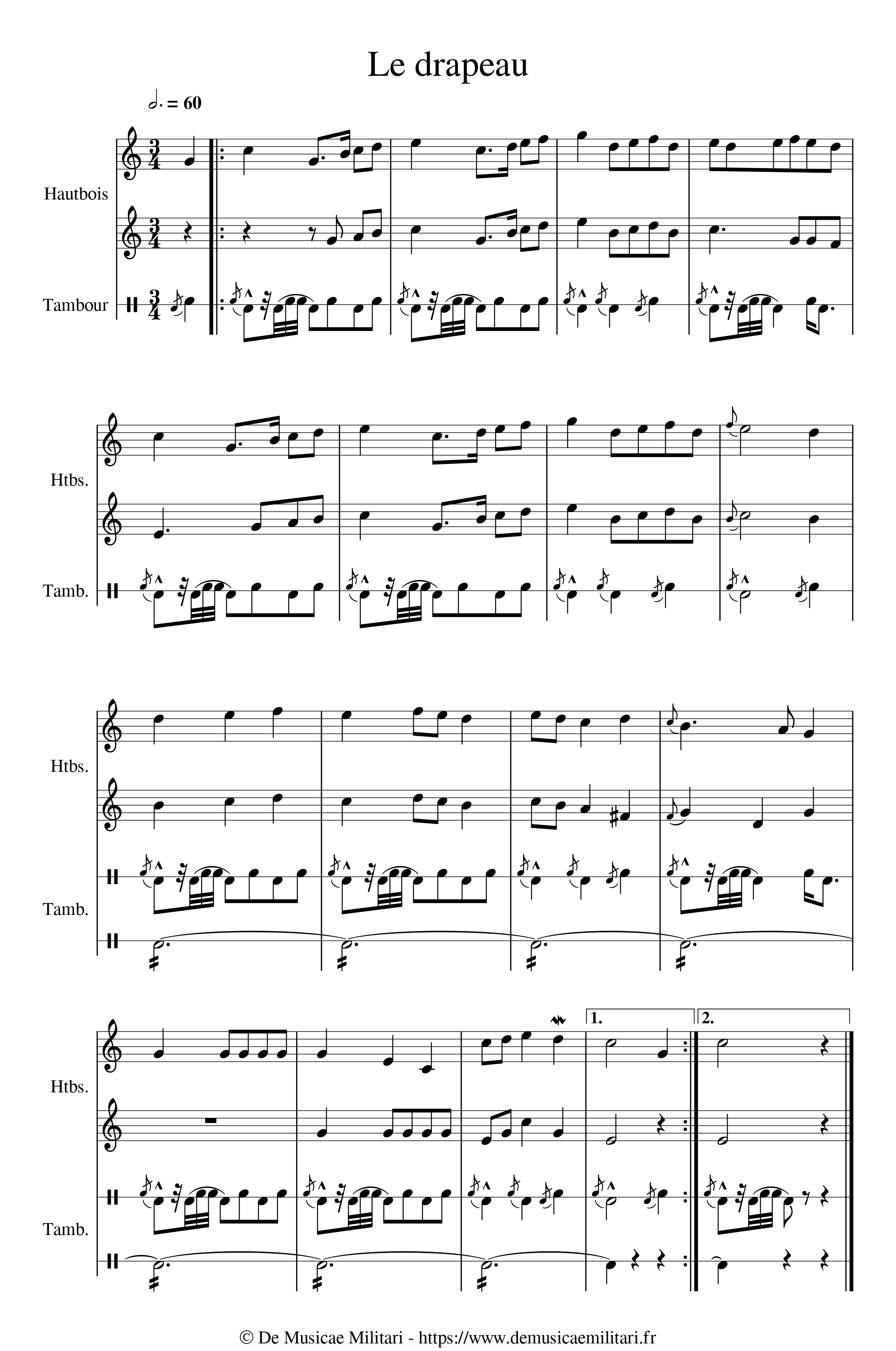

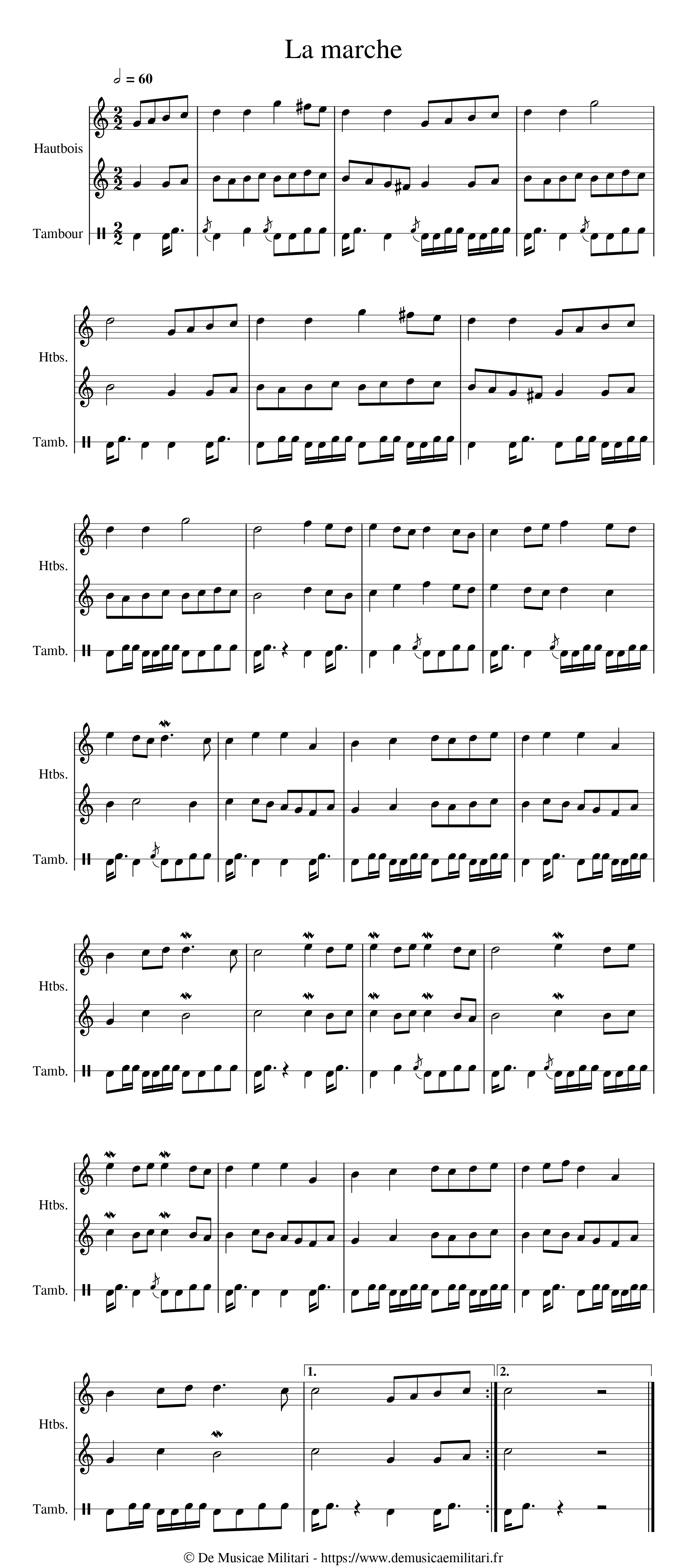

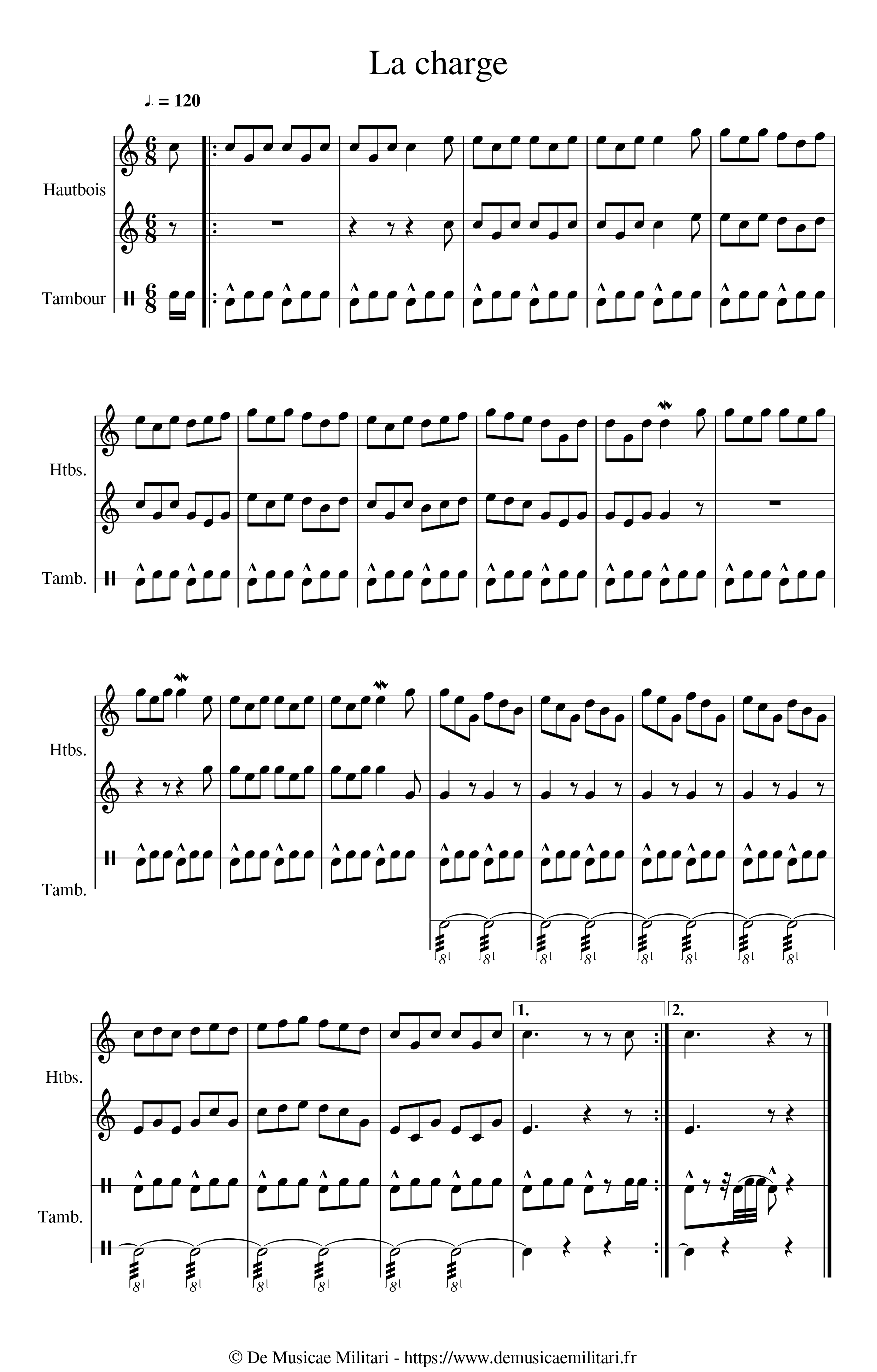

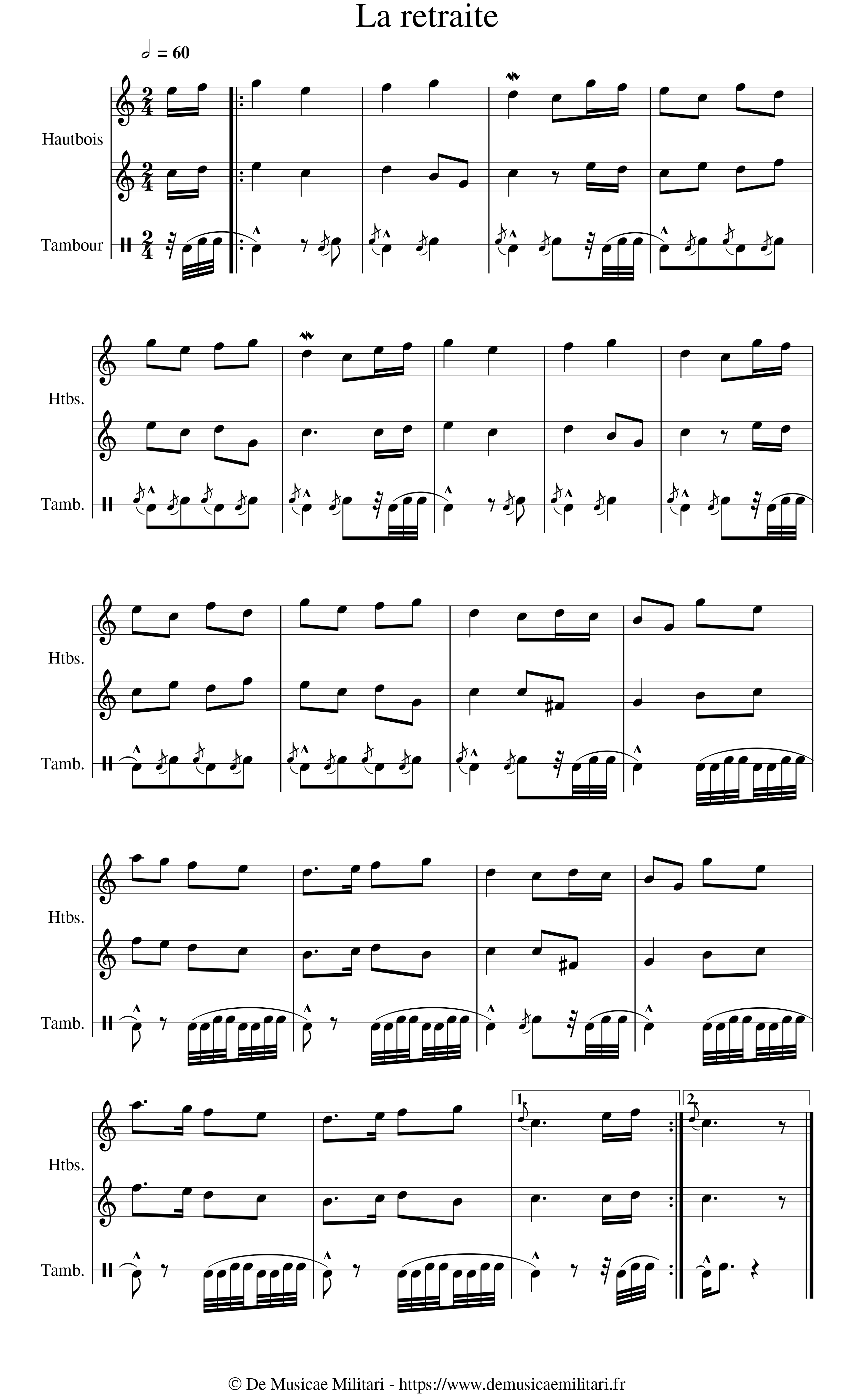

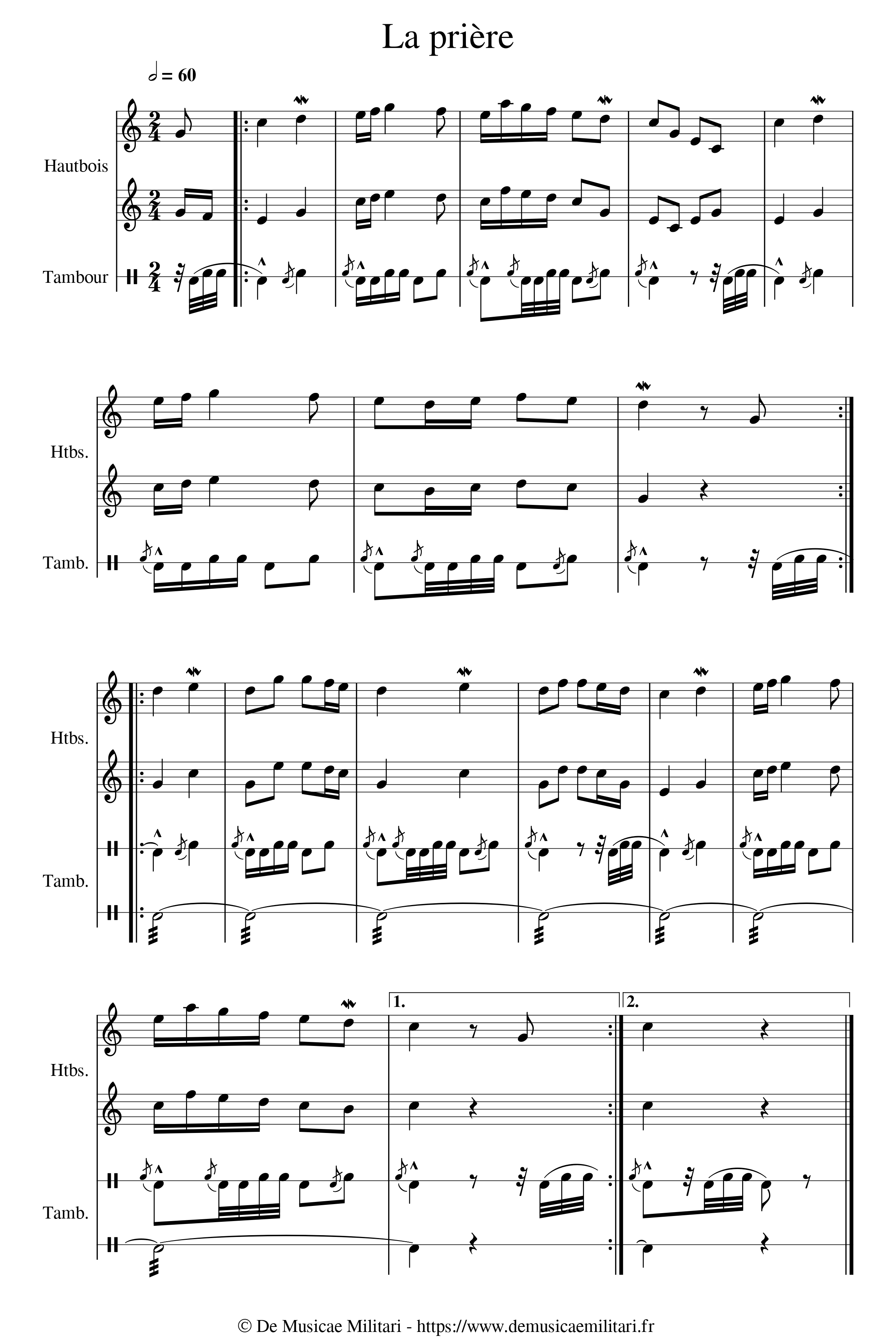

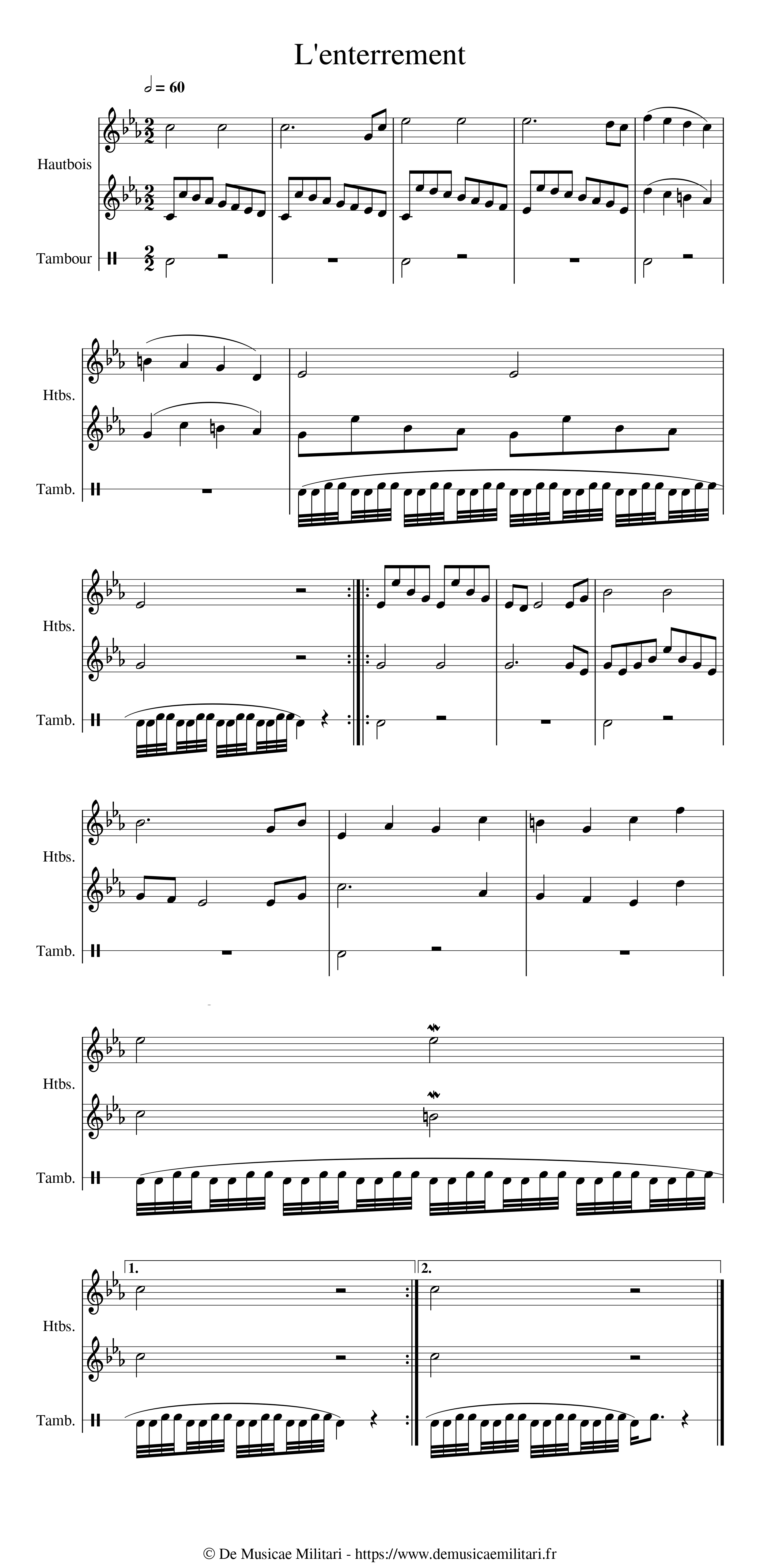

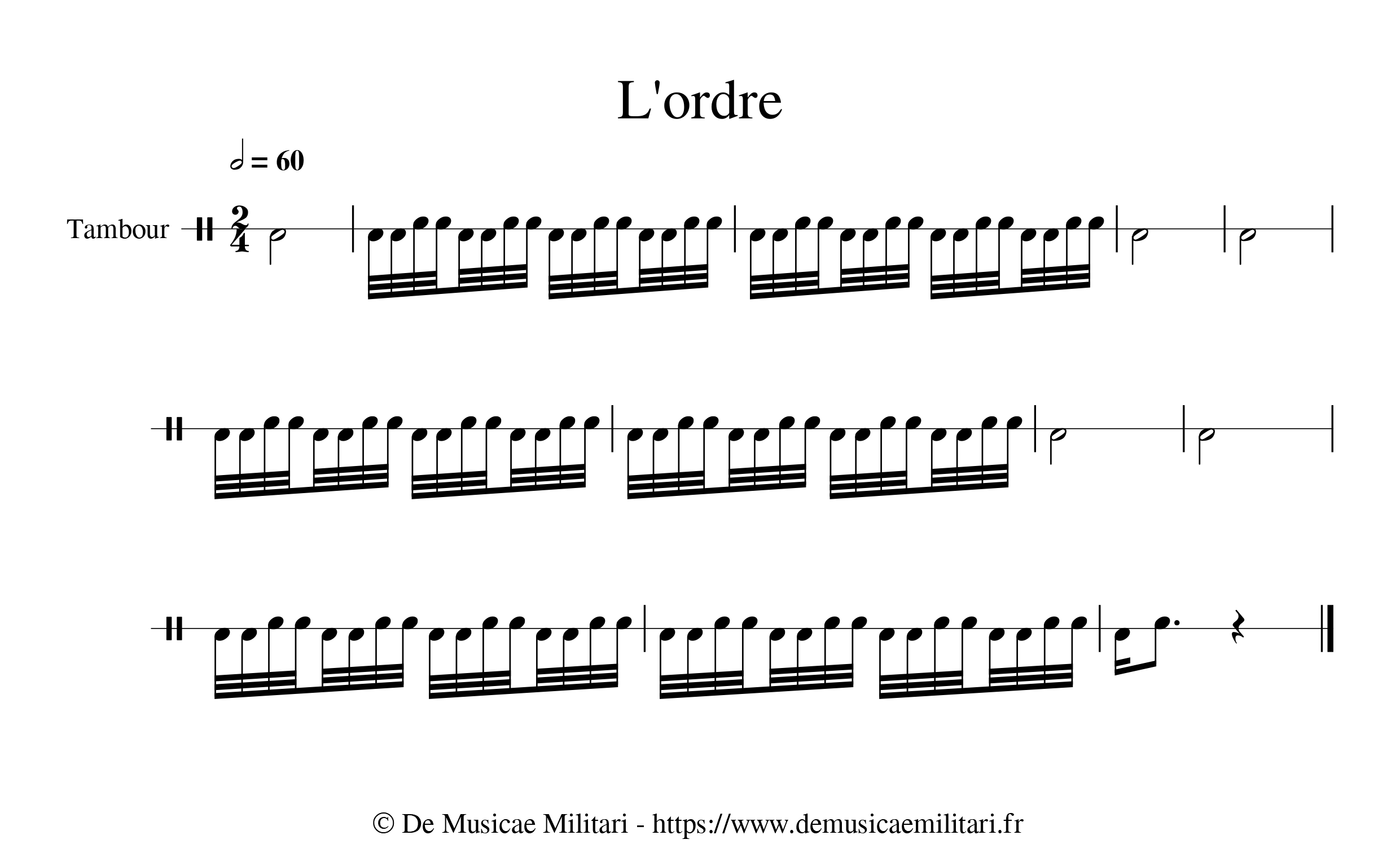

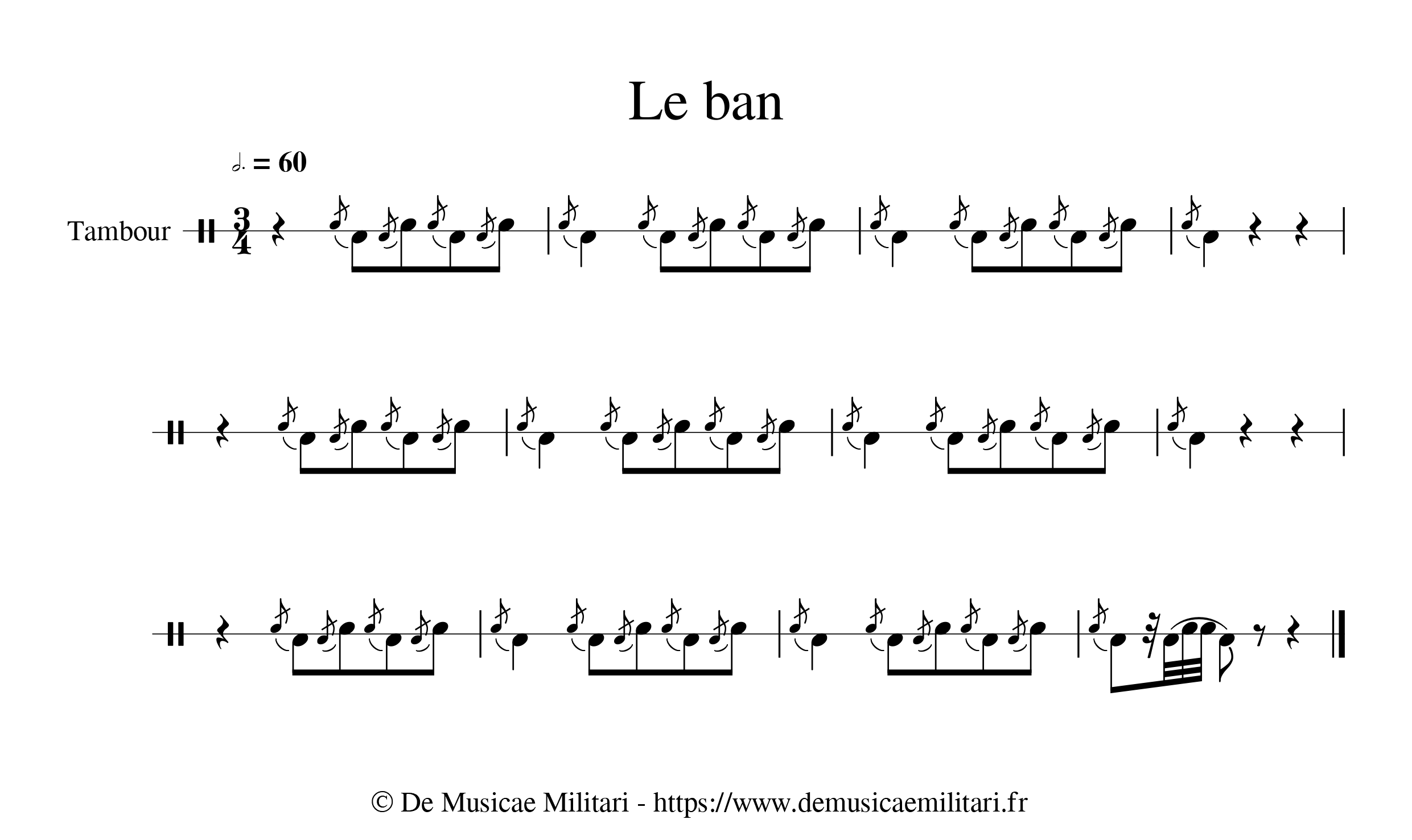

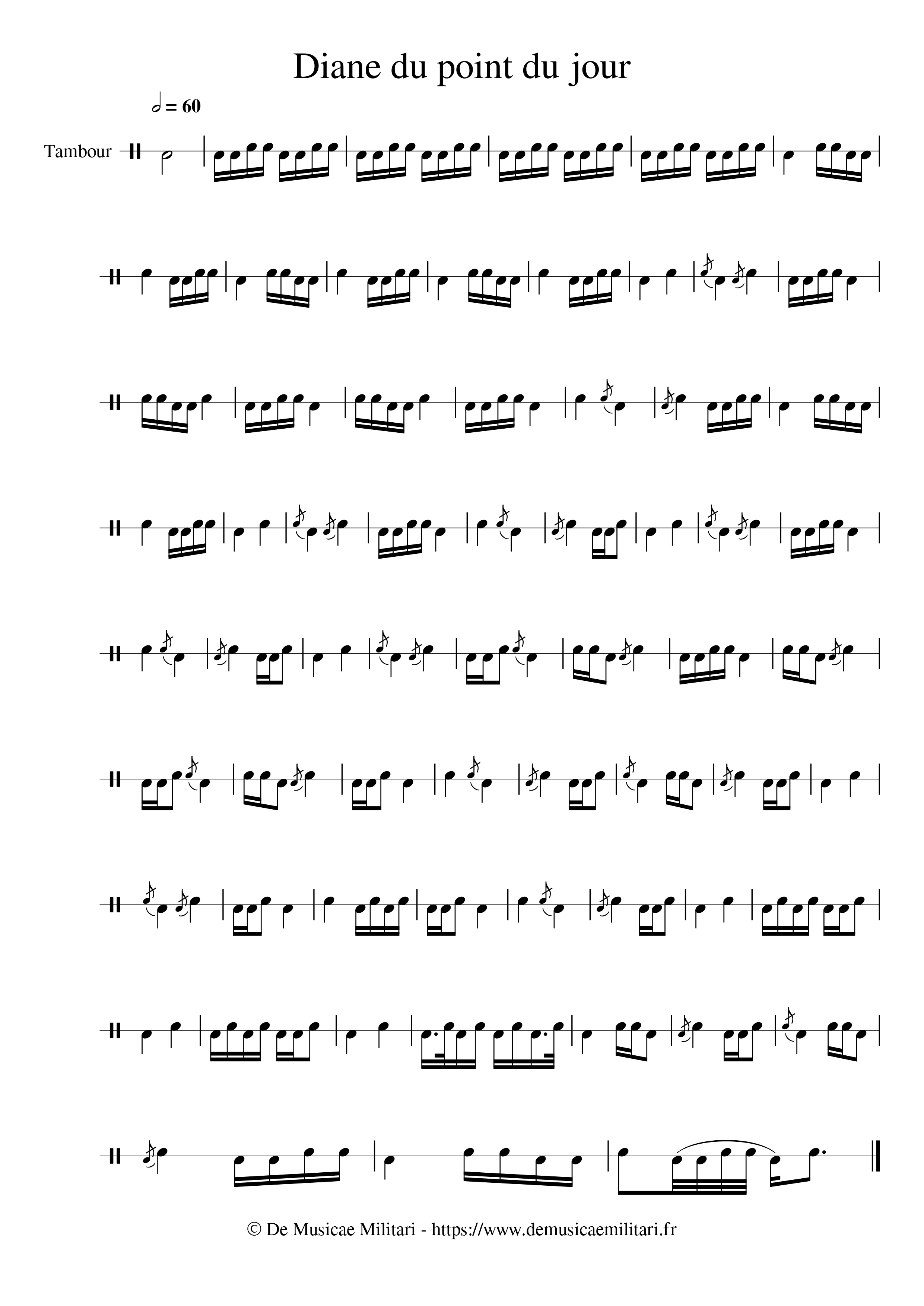

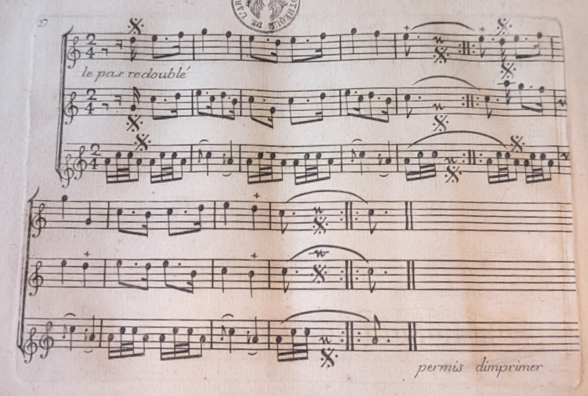

L’introduction de Caro (dans la version imprimée) explique les différents coups du tambour : coups simples, bâton rond, bâton rompu, coups doubles (actuels flas), roulement double (flas continus), ra simple (ra de quatre), ra double ou triple (ra de neuf), et coup de charge. Il décrit également les tempos, liés aux pas militaires : la marche lente (60 pas/minute, à la blanche) et le pas redoublé (130 pas/minute, à la noire). Aucun tempo n’est cependant inscrit sur les batteries elles-mêmes — cette indication semble destinée aux nouveaux tambours intégrant la compagnie. La suite de la version imprimée comprend les batteries de tambour, où un quart des tambours joue des roulements, comme dans l’ordonnance de 1754. Ces batteries sont ensuite proposées dans une version arrangée pour deux hautbois, sans roulements. En revanche, la version manuscrite de Richelieu ne contient que les batteries, accompagnées de deux parties de fifres, et présente quelques variantes dans les roulements. Caro précise que toutes les batteries débutent à la dragonne, c’est-à-dire en anacrouse. Certaines batteries absentes de l’ordonnance de Bombelles, comme Le pas redoublé ou La diane, apparaissent ici. D’autres — La générale, L’ordre, La retraite, L’enterrement — sont quasiment identiques aux versions de Philidor ou Bombelles, confirmant leur importance symbolique et fonctionnelle. Les parties de hautbois empruntent certains airs aux collections de Philidor l’aîné (La marche des dragons du Roi, La retraite), mais le reste semble original.

Bibliothèque nationale de France, magasin de l'Arsenal, cote MUS-487.

Transcription et reconstitution

La transcription et l’interprétation musicale posent plusieurs problèmes. Aucun tempo n’est indiqué, ce qui m’a contraint à me référer à l’ordonnance de 1754. L’écriture des ra en anacrouse, aujourd’hui standard, ne l’était pas à l’époque, rendant certaines lectures ambiguës. Caro propose deux versions de chaque batterie :

- L’une, courte, sans hautbois, avec roulements joués par un quart des tambours.

- L’autre, longue, avec parties de hautbois, mais sans roulements.

J’ai donc ajouté les roulements par déduction. Pour L’enterrement, afin d’évoquer le tambour voilé de crêpe noir, j’ai choisi de jouer sans timbre. Enfin, les fausses notes présentes dans les enregistrements des hautbois sont dues à certaines limitations du logiciel utilisé pour la réécriture.

L’ordonnance des Mousquetaires de 1756 incarne à la fois une singularité musicale et un témoignage de l’identité propre à cette prestigieuse unité. Par son existence même, elle révèle les tensions entre volonté d’uniformisation militaire et affirmation de privilèges d’élite. Loin d’être une simple partition, elle cristallise aussi les rivalités d’auteurs, entre reconnaissance officielle et autorité musicale. Le travail d’Antoine Caro, souvent éclipsé par les ambitions de Baronville, mérite d’être réhabilité. Son attention portée à la pédagogie du tambour, la clarté de ses notations et son souci du détail témoignent d’une volonté de transmission et d’une réelle compétence technique. Enfin, l’étude de cette ordonnance — dans ses deux versions — offre une perspective précieuse sur la pratique musicale au sein des troupes d’Ancien Régime. Elle montre que la musique militaire, au-delà de sa fonction martiale, fut également un espace de création, d’innovation, mais aussi de luttes de reconnaissance, au cœur même des institutions royales.

SOURCES :

CARO, Principes pour les tambours de mousquetaires, 1755, BnF, Magasin de l'Arsenal, MUS-487.

CARO, Principes pour les tambours de mousquetaires, 1756, BnF, RES VMB MS-36.

Archives du Duc de Guise, Documentation et Bibliothèque du musée de l'Armée, Hôtel des Invalides.